MRI・・・磁気と電波だけを利用して体の内部を画像化する検査装置です。放射線を一切利用しないため被ばくせず、からだにやさしい検査ができます。

後遺障害の立証に画像所見は重要な資料となります。肩が上がらない、痛い、痺れが残っている等、その原因を明らかにする場合、MRIでないと写らない病変があるからです。

医師は初診時、まず骨に異常がないかレントゲンを撮ります。骨折を見逃したとあれば、医師の責任問題だからです。次いで、レントゲンに写りづらい腱板損傷、軟骨損傷、ヘルニアの突出や写らない脳幹部の点状出血などを確認するには、MRIが必須です。なるべく早いうちに体の異常を訴え、MRI検査をしてもらう必要があります。医師に「骨に異常はないから打撲です。湿布を出しときましょう」と言われた場合でも、「おかしいな」と思ったら、MRI検査をお願いしてみましょう。

そのMRIにも種類と性能差があります。現在は、1.5テスラから3.0テスラへ主流が移りつつあります。このテスラが高いほど画像の解像度が上がります。繊細な損傷を見逃さず、細かく観るためにはより高テスラが有利です。

とくに、頭蓋底骨折が疑われる場合、最新鋭3.0テスラのマシンで「眼窩部を3mmスライスで」、とお願いします。地方の個人病院の0.5テスラで撮っても小さい損傷は写らないからです。そもそも、頭蓋骨の外側に骨折がないかだけを調べますので頭蓋底骨折は見逃されやすいのです。

<ざっくりMRIの種類>

1、T1 ・・・穏やかなコントラストで分かりやす画像です。CTにように骨折も観やすいと思います。脳梗塞のあった部分、その新旧の判別によく用いられます。

2、T2 ・・・ターミネーター2ではありません。「高輝度所見によると・・」のセリフで登場します。水分の反応が白く光って写り、出血、水たまり、病変部と骨や筋などの組織とコントラストがはっきりします。腱や軟骨、脊髄の損傷を発見できます。

3、FLAIR ・・・フレア。前記T2の水分を逆に黒く映します。脳溝や脳室に接する病変の診断など、経過的観察に有効です。

4、DWI ・・・ディフュージョン。細胞内の水分子の動きを画像化し、腫瘍や炎症などを知るために使用します。正常な細胞は水分子の運動が活発ですが、腫瘍・梗塞・炎症など病変した細胞はこの運動が小さくなります。がん検診ではPETに替わる注目の技術です。急性期の細かい病変の発見に有力です。

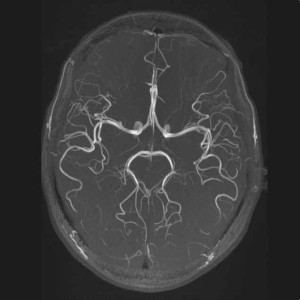

5、MRA ・・・MRアンギオ。頭部の血管の様子を詳しく立体画像化します。脳動脈の狭窄や閉塞動脈りゅうなどを発見できます。正常な速さで流れる血管は真っ白く映ります。脳挫傷や脳委縮のあった部分は、血管の流れが悪くなるので黒ずんできます。

他に、MR拡散テンソル画像(MR Diffusion Tensor Imaging)もあります。神経線維を画像化することにより神経線維の減少や異常を証明できます。高次脳機能障害案件で先日採用しました。脳挫傷が軽度で脳委縮がない場合などに望ましい画像です。

MRIからの診断は医師も慎重です。同じMRI画像を3人の医師に見せた場合それぞれ意見が分かれることがあります。それだけに素人判断は慎み、経験を積んだ専門医の診断に早い時期に漕ぎつけることを目標にしています。

(MRアンギオ画像)

(MRアンギオ画像)