ドクターヘリですが、過去の依頼者様で操縦士さんがおりました。また、元出身の医師のいる病院に何度もお伺いしており、以前から知っておりました。遅ればせながら、その存在を一般に知らしめたドラマを先月から初めて観ました。過去に2シーズンもあったのですね。

毎回、救急救命のシーンで興味深いシーンの連続です。また、平素から業務の中で出てくる専門用語が満載です。私達はメディカルコーディネーターとして、毎日のように病院にお伺いしていますが、それは事故受傷からしばらく経ってからとなります。受傷直後の処置などは診療報酬明細書で確認するに留まります。記録された処置は、後の障害の立証に必要な情報となりますが、イメージの鮮明度は決して高いものではありません。やはり、書面からの知識は限界があります。言葉の意味は知っていても、実際にその場面を見る事はほとんどないのです。その点、ドラマでの実写の描写は大変参考になります。

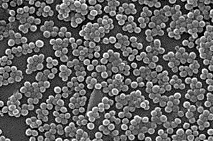

例えば、前夜のシーンで、戸田 恵梨香さん扮する医師が、ICUで患者の指を弾き、「中心性頚損ですね」と医師間でささやく場面がありました。これは、ホフマン(あるいはトレムナーも一緒にやったかもしれません)反射といい、脊髄損傷の陽性反応をみるものです。↓写真のように中指をピンと弾いて、親指が内側に曲がれば、脊髄損傷(陽性)です。ドラマの患者さんはこの反応がはっきり出ていました。中心性脊髄損傷(頚髄損傷とのことですので、頚の脊髄がやられたようです)では、ほとんどすべての患者さんは、上肢や下肢の完全麻痺となるか、程度の差はありますが麻痺の残存は確定的です。交通事故相談会でも脊髄損傷の被害者さんが来ると、私達はホフマン・トレムナーで反応をみています。もっとも、ドラマでは解説がないので、「?」と思った視聴者が多かったと思います。

それと、患者が救急搬送される過程で毎度のセリフ、「JCSは2桁です!」「GCSは6!」などがあります。これは、意識障害のレベルをあらわすものです。後に高次脳機能障害の立証の場面では、大変に重要な記録となります。いずれ、ドラマで象徴的なシーンがくると思いますので、その機会に解説します。

それと、患者が救急搬送される過程で毎度のセリフ、「JCSは2桁です!」「GCSは6!」などがあります。これは、意識障害のレベルをあらわすものです。後に高次脳機能障害の立証の場面では、大変に重要な記録となります。いずれ、ドラマで象徴的なシーンがくると思いますので、その機会に解説します。

主人公の山下 ...

続きを読む »

続きを読む »