死亡診断書には正式なフォームがあり、記載方法も毎年、厚労省がマニュアルを発行しています。医師はこのマニュアルに沿って記載をしています。国から記載要領が指示されているのです。自賠責保険もこのような診断書作成マニュアルを作成して医師に配れば、世の後遺障害申請者はどれだけ助かることでしょう。後遺障害診断書は毎度、医師の主観・独断で書かれますから、医師が保険や労災の基準を知らなければ、的外れな診断書が頻発することになります。私達もこれで苦労しているわけです。

やはり、死亡診断書は重要かつ特殊な書類なのでしょう。マニュアルの記載と医師法に沿って確認してみましょう。

(1)死亡診断書、2つの意義

(1)死亡診断書、2つの意義

1、人間の死亡を医学的・法律的に証明するため

客観的な証明書類でなければなりません。人の死亡を証明するに、証明者(医師)による偏見的・独創的な視点では困るわけです。

2、日本の死因統計作成の資料とする

行政側にとって重要な統計データになります。国が記載方法を指示する理由はここにあります。医師法上も、死亡に限らず診断書の記載はまず、医師の義務であることがわかります。

第19条2 診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会つた医師は、診断書若しくは検案書又は出生証明書若しくは死産証書の交付の求があつた場合には、正当の事由がなければ、これを拒んではならない。(2)死亡診断書と死体検案書の使い分け

死亡診断書と死体検案書、名前が違いますが、書式名もそれぞれ併記され、書式は全く同じです。では、どのように使い分けるのか?

○ 死亡診断書

診療経過中の患者が亡くなり、そしてその死に立ち会った場合。

○ 死体検案書

・医師自らが診察していても死亡に立ち会わなかった場合

・医師が診察していた時の病気とは関係ない原因による場合

・医師自らが診療していなかった患者の死亡の場合 続きを読む »

続きを読む »

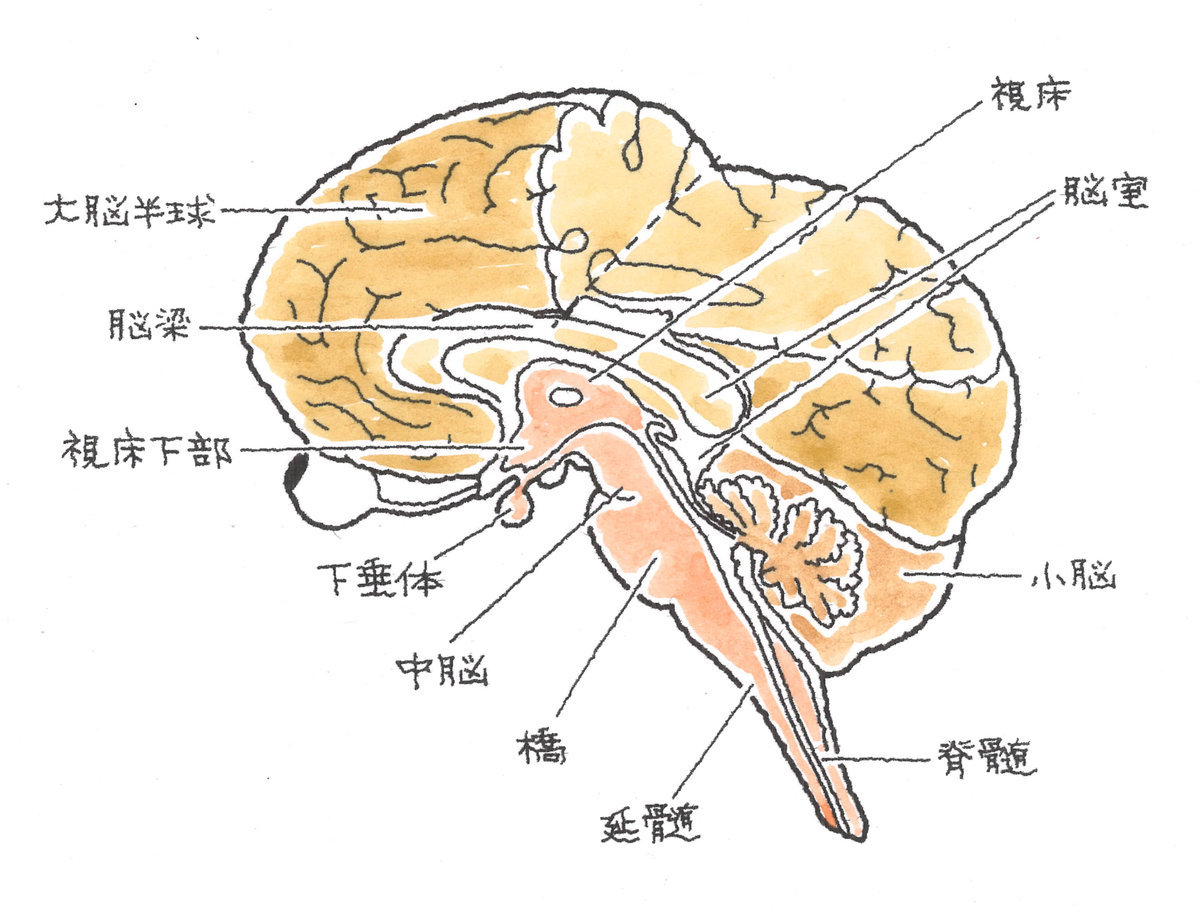

←脳全体

←脳全体