(1)遂行機能

遂行機能の障害とは、物事を順序立てて実行することが難しくなり、仕事や家事の段取りが悪くなります。1つの行動なら出来ても、2つ以上の行動になると同時にはできません。

かつての子供の被害者さん(3級)の例で説明します。冷蔵庫からの飲み物を持ってきてとお願いしました。「お父さんには麦茶をパックごと、お母さんにはジュースをグラスに注いで持ってきて」と、二つ同時に頼みましたが、固まってしまい、動けなくなってしまいました。もちろん、まず「麦茶を」持ってきてもらい。次いで、「ジュースを」と分けて、一つ一つ頼めばできます。

脳のマルチタスク(同時作業)が苦手になってしまったのです。当然、洗濯をしながら料理など、二つ同時にできません。野菜を切りながら、スープを温めることも苦戦してしまいます。

プランニングもできません。目標 ⇒ 計画 ⇒ 実施 のプロセスが難しくなってしまうのです。段取りが組めませんから、仕事や家事以外でも、旅行の計画、スケジュール管理、乗り物の乗り換え、これらが苦手となってしまうのです。

(2)注意機能

注意機能の低下とは、「以前やっていた仕事のミスが増える」、「周囲の音や動きで気が散って、落ち着かない」、逆に「反応が鈍い」、「目の前のことに固執して、他に気が向かない」などです。高次脳機能障害の中でも発現頻度が高く、様々な種類に分かれ、軽重の幅も広いものです。医学的に分類しますと、

① 持続性注意障害

注意力が持続できなくなります。注意の強さに波があり、維持が困難な場合があるため、活動全体に一貫性がない、まとまりが乏しくなります。

② 選択性注意障害

対象物に対し注目できなくなくなります。適正な情報のみを見つけることができません。

③ 転換性注意障害

注意を向ける対象から、別の情報に切り替えることができません。目的と関係ない情報の影響を受けやすく、物を選ぶ行為の際、取捨選択が難しくなります。

④ 配分性注意障害

多方向に注意を向けることができなくなります。2つの作業を同時に行うことができません。

実際に受任した主婦の方(7級)のお買い物、実例にあてはめますと・・

①は集中力がなく、すぐ飽きる状態です。夕食の食材を買うためにマーケットへ、買い物を始めた途端、向かいの花屋さんに行って鉢植えをみている。

②の場合、買い物に異常に時間がかかります。野菜売り場を前に、ピーマンがなかなか見つけられないのです。

③の場合、ピーマンが売り切れていたので、代わりに玉ねぎを買ってと言っても、やはり、野菜売り場で右往左往、パプリカやナスを手に取り、なかなか進みません。

④は、遂行能力の低下に通じます。カレーの食材を買うため、じゃがいもと人参と豚肉を買わなければなりませんが、売り場を行ったり来たり、非常に時間がかかります。終には、人参と豚肉をあきらめてしまうことも。

これらの障害は、「遂行能力」や「社会適合性」の障害として、審査の対象になります。関連する検査は数種ありますが、その中から代表的な3つを解説します。

■ 遂行能力 検査

① ウィスコンシン・カード・ソーティングテスト (WCST)

前頭葉の損傷で、行動力(計画・立案・実施)に障害が出現します。この検査はカードの組み合わせゲームのようなテストを行います。最近はパソコンのソフトになっており、画面をみながらマウス操作をする検査になります。

1組のカード数枚を色、形、数で分類させます。その分類させるルールを途中で変更し、その変更したルールに適応できるかをみます。変更前のルールに固執する「保続数」、前のルールにとらわれてミスをする「保続性誤り」をそれぞれ点数化します。

最初にルールの説明と練習をします。ルールが分かってから、1段階、2段階と2回繰り返します。検査のようすを見ていると、一つの事に固執してしまう様子や、新しいルールへの適応の困難が伝わってきます。これでは会社に復帰しても、通常の仕事は困難である事が予想されます。

知能検査でIQが平均的な点数を取っているのに、このテストではガタガタに低くなる場合、相応の(遂行能力)障害があると言えます。自らやってみると理解が深まります。

ちなみに、秋葉以下、事務所員3名の成績は・・いずれも平均点でした。今までで最高点は、大阪の研修会に参加された某女性弁護士の先生です。ルール変更を先読みするような信じられない成績で、エスパー、ニュータイプのレベルでした。

② 注意機能スクリーニング検査(D-CAT)

ランダムに並んだ数字から、指示された数字を消しこんでいく。3回繰り返し、見落としや間違いの数を見ることで注意力を数値化します。この検査は見学したことがないので、いずれ機会があれば経験しておきたいところです。

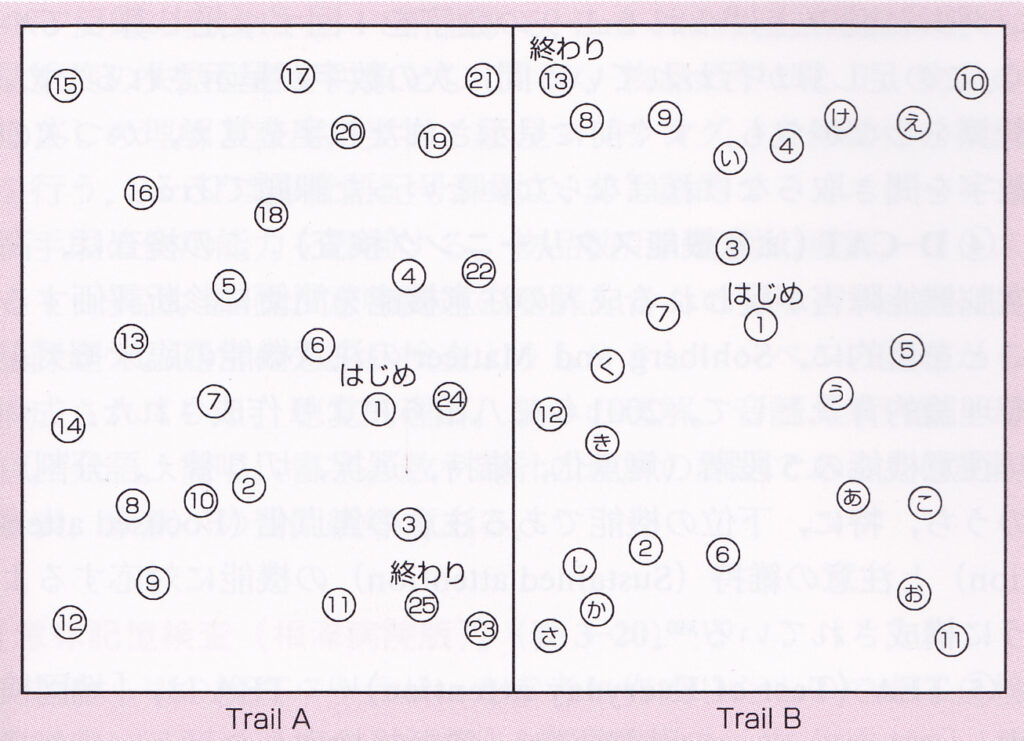

③ トレイル・メイキング・テスト (TMT)

紙面の1~25の数字、アルファベットを順番に線で結んでいきます。検査は2種類あり、パートAは数字のみ、パートBは関係のないひらがなも配列され、数字と交互に50音順で線で結ばせます。

これは簡単な作業ですが、だからこそ(遂行能力の)障害が深刻な患者ほど集中力が続かず、とくにパートAとBの差が歴然とします。健常者は差が少ないと言えます。

簡単にできますので、研修会などでよく実施しています。実際にやってみると、段取りの良しあしや、集中力が試されると実感します。