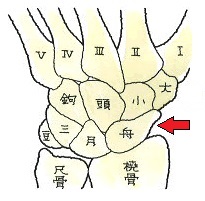

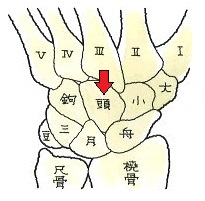

(1)病態

足指の基節骨、末節骨が黒ずんで見えますが、これがSudeck骨萎縮です。

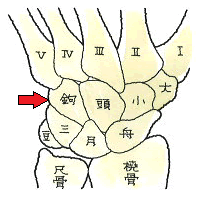

ズディック骨萎縮は、XPでは、関節軟骨や骨質が保たれたまま高度な骨萎縮が認められます。受傷後、比較的短期間の内に関節部の疼痛、関節の拘縮、血行障害を訴え、皮膚に特有の光沢を示します。この特有の光沢を、医学的には浮腫状の腫脹と呼んでいます。

XPで著しい骨萎縮が認められ、手関節、下腿部、踵骨の骨折に好発しています。骨梁も骨皮質も薄く、スカスカに写し出されるのです。このことを、医学では、関節を中心に帯状脱灰現象を認めると言います。

(2)治療

治療は局所の理学療法、痛みを緩和する目的でステロイド剤の内服、血行障害等自律神経障害の緩和を目的とした交感神経節ブロック、交感神経節切断が行われます。つまり、難治性の疾患です。普通の整形外科での治療は難しく、専門外来を受診する必要があります。CRPS(Complex regional pain syndrome=複合性局所疼痛症候群)と判断されるものは、その専門外来になります。最近では「痛みの外来」などと称している院も多いようです。

実際に「痛みの外来」での診療に立ち会ったことがあります。医師は、患部のエコー画像を観ながら、患部に注射をします。薬剤は、痛み止め薬、キシロカインなどの麻酔薬を調合、症状の経過を見ながら工夫して調合しているようです。

◆ ズディック骨委縮とCRPS

ズディック骨委縮の状態に陥った患者さんの多くは、すでにCRPSを発症しています。神経性疼痛の最悪例で、その原因は完全に解明されていないと言えます。交通事故外傷後に発症し、その治療が長期化することから、常に賠償問題に発展します。

詳しくは 👉 CRPSについて 概論と近況

(3)後遺障害のポイント

骨折に起因した難治性疼痛は、CRPS TypeⅡ、カウザルギー(最近はこの診断名を使わない傾向です)が後遺障害等級の対象となります。関節の可動域に影響するケースもありますが、機能障害としての認定は大変に高いハードルになります。やはり、画像所見、つまり、骨が痩せた画像が決め手となります。画像上、明瞭であれば「局部に頑固な神経症状を残すもの」=12級13号が検討されます。画像が曖昧、そもそも骨折等が無い場合は、症状の一貫性から「局部に神経症状を残すもの」=14級9号が残ります。

ズディック骨委縮を伴うCRPSなどの場合、症状の深刻度から、労災では「神経系統の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」=第9級の7の2や、それ以上の等級が認定された例もあります。しかし、対自賠責保険・対任意保険なると・・9級以上は訴訟で勝ち取るしかないようです。

次回 ⇒ 手の障害に進みます

続きを読む »

↑ ...

↑ ...

難しいコントロールとなりました

高次脳機能障害以外の主な認定結果は以下の通りです。

難しいコントロールとなりました

高次脳機能障害以外の主な認定結果は以下の通りです。

お気の毒なケガでしたが、救いはご本人が前向きなことでしょうか・・

お気の毒なケガでしたが、救いはご本人が前向きなことでしょうか・・

続きを読む »

続きを読む »

↑ ...

↑ ...

次回 ⇒

次回 ⇒

続きを読む »

続きを読む »

続きを読む »

続きを読む »