これは少し前の相談でした。かつて、学生時代の仲間で、マイ・リトル・ラバーのヴォーカル アッコさん似の(姓は伏せますが)亜季子さん、通称アッコさんがおりました。彼女は卒業後、バリバリの正社員で活躍中です。その亜希子さんが結婚するにあたって、私に改まって”結婚に関して”相談があると・・??? その前に、夫婦別姓について少し勉強します。 法務省では、平成3年から法制審議会民法部会において、婚姻制度等の見直の審議を進めています。婚姻後、夫婦として籍を一緒にするが夫婦がそれぞれの姓を名乗ることができる「選択的夫婦別氏制度」(※1) の導入については、これまでも政府が策定した男女共同参画基本計画に盛り込まれるも、未だ国会に改正案は出されておりません。世論調査(※2)を実施するなど、慎重に検討していると思います。 ※1 選択的夫婦別氏制度とは? (法務省ホームページより)

選択的夫婦別氏(べつうじ)制度とは、夫婦が望む場合には、結婚後も夫婦がそれぞれ結婚前の氏を称することを認める制度です。 現在の民法のもとでは、「結婚に際して、男性又は女性のいずれか一方が、必ず氏を改めなければなりません。」そして、現実には、男性の氏を選び、女性が氏を改める例が圧倒的多数です。ところが,女性の社会進出等に伴い、改氏による社会的な不便・不利益を指摘されてきたことなどを背景に、選択的夫婦別氏制度の導入を求める意見があります。 法務省としては、選択的夫婦別氏制度の導入は、婚姻制度や家族の在り方と関係する重要な問題ですので、国民の理解のもとに進められるべきものと考えています。 ※2 世論調査の結果

平成29年に実施した「家族の法制に関する世論調査」の結果では、「婚姻をする以上、夫婦は必ず同じ名字(姓)を名乗るべきであり、現在の法律を改める必要はない」と答えた方の割合が29.3%、「夫婦が婚姻前の名字(姓)を名乗ることを希望している場合には、夫婦がそれぞれ婚姻前の名字(姓)を名乗ることができるように法律を改めてもかまわない」と答えた方の割合が42.5%、「夫婦が婚姻前の名字(姓)を名乗ることを希望していても、婦は必ず同じ名字(姓)を名乗るべきだが、婚姻によって名字(姓)を改めた人が婚姻前の名字(姓)を通称としてどこでも使えるように法律を改めることについては、かまわない」と答えた方の割合が24.4%となっています。 世論調査では、「夫婦別姓OK」が有利でしょうか。職場でも「寿退社」(昭和の響きがします)とは限らず、結婚後も在職するケースが増えると思います。名前が変わってしまうと、仕事上、何かと不便です。実際、周囲の女性弁護士さんのほぼすべて、結婚後も旧姓のまま業務を続けています。専門的な職業に就く者にとって改姓は困ります。松任谷 由実(ご存知旧姓 荒井)さん位しか例外を知りません。すると、戸籍上は同姓であっても、通称として周囲へ別姓を名乗っていれば済む事との意見もあります。しかし、これにも問題があるようで、日弁連のHPでは今月の会長声明で以下のように指摘しています。 ※3 ところで、政府与党内に、女性の職業上の不利益回避のためなら戸籍法を改正して旧姓を通称として認めればよいとする案もあるようである。しかし、このような案では、個人が2つの姓を持つこととなり、社会的・経済的に混乱が予想される。また、混乱を防ぐために旧姓しか使用できないとするのであれば、社会的には選択的夫婦 別姓制度と変わらず、なぜ戸籍上の同姓強制に固執するのか疑問である。 続きを読む »

12月から「ながら運転」の罰則強化が決定しました。変更点については以下に記載致します。

12月から「ながら運転」の罰則強化が決定しました。変更点については以下に記載致します。

続きを読む »

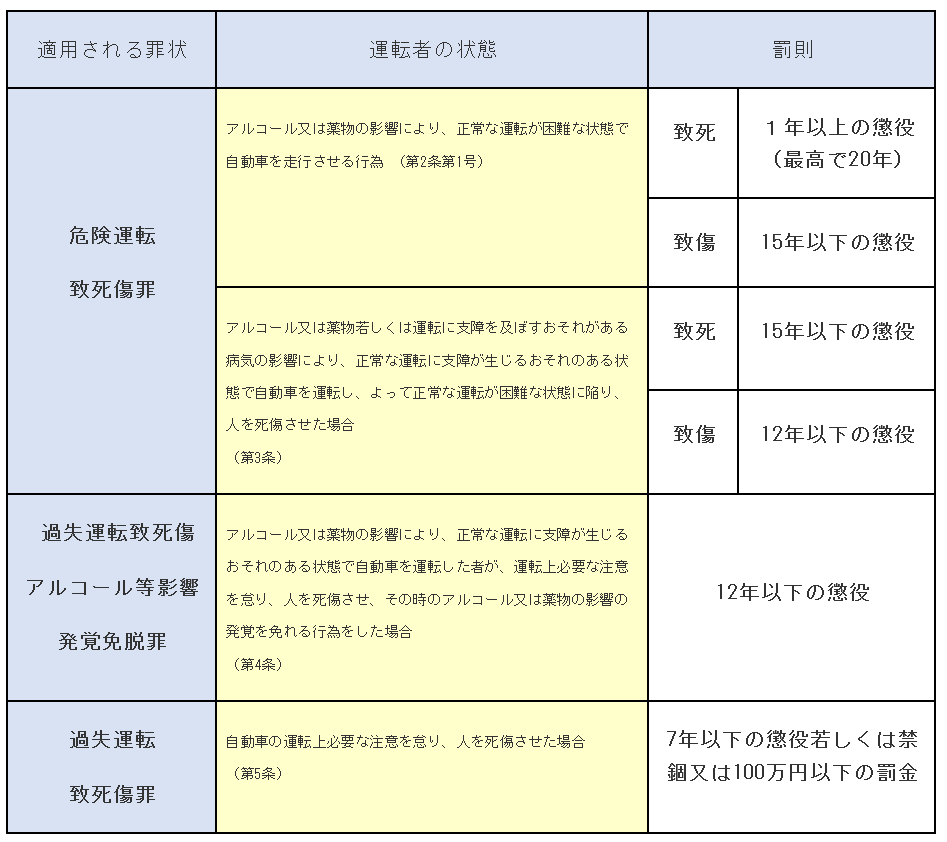

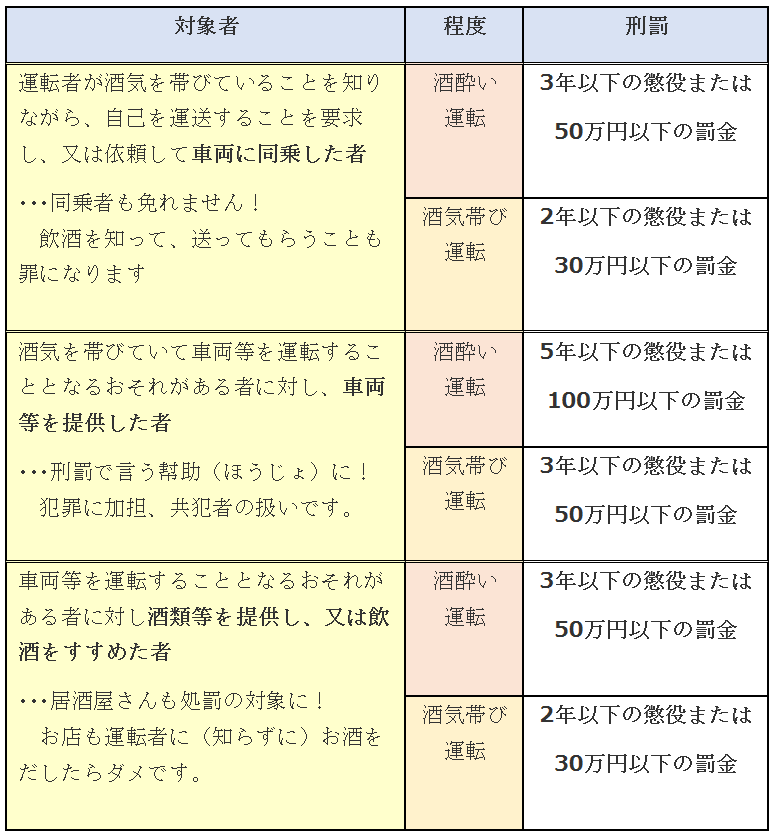

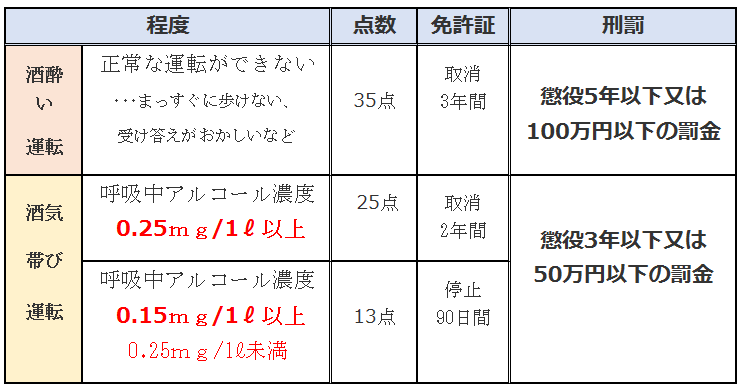

続きを読む » 近年の改正で処分・処罰の範囲が広がっています。まずは、飲酒運転者の基準について復習したいと思います。

近年の改正で処分・処罰の範囲が広がっています。まずは、飲酒運転者の基準について復習したいと思います。

続きを読む »

続きを読む »