久々にシリーズ再開します。およそ、交通事故外傷に関する代表的な薬は網羅してきたはずです。交通事故外傷から離れますが、新シリーズでは国民のほとんどが直面する生活習慣病の薬を整理したいと思います。

整形外科で処方されることはない薬ですが、痛み止めの処方の際に、その飲み合わせに禁忌する薬を把握する必要があります。また、普段服用している薬によって、整形外科の治療内容に影響を及ぼすこともあります。つまり、生活習慣病の薬や、その病態の知識は知っておくべきと思うのです。

まずは、交通事故外傷と糖尿病について、事前解説します。個々のお薬は明日から投稿します。おなじみ、「薬の教科書(宝島社さま)」からの引用になります。(薬価は2016年当時です)

糖尿病と交通事故外傷

高血圧、高脂血症、高血糖・・・すでに病院で治療をしていない軽度の方を含めると、40歳以上の方の5人中4人が健康診断でこれらの指摘を受けます。これら予備軍の民さんは、食事の管理や運動で改善を目指していくことになります。それでも改善が進まない方は、薬に頼らざるを得ません。交通事故でケガをした際の投薬においては、お薬手帳を示し、医師・薬剤師から十分に注意を払って処方されます。 骨折した方の場合、糖尿病の治療中でインスリン注射を打っている方は、緊急性がなければ、手術を避ける傾向です。高血糖は手術の危険要因になります。また、骨折の癒合も遅い傾向が指摘されています。経験上、糖尿病の方の外傷は、全般的に治りが遅いと実感しています。そして、自覚症状がしばらくでない糖尿病でも、手足のしびれ、だるさ・倦怠感などがあり、頚部の神経症状と重なることがあります。交通事故外傷の治療では、やっかいな既往症と思っています。 参照 👉 糖尿病は万病のもと? ① 糖尿病は万病のもと? ② 実は4年前、めちゃめちゃな食生活をしていた秋葉も高血糖に陥り、受診したことがありました。血糖値216mg、A1c9.9%、尿糖3+、完全な糖尿病の数値です。すぐさまメトグルコの服用となりました。この時、インスリン注射も経験しています。今までの生活を猛省し、食事の栄養バランスを徹底的に見直しました。幸い4カ月位ですべて正常値に戻り、空腹時血糖値を100未満、A1cは6.0未満として、現在もキープしています。

実は、それ(改善)は珍しい事らしいのです。主治医の先生がこっそり教えてくれましたが、食事や運動など自己管理で改善する患者さんは20人に1人位、ほとんどが継続的に薬を処方、または再発を繰り返すそうです。元々の体質が要因である場合は仕方ないことですが、いかに生活習慣病にならないよう、自己管理を徹底することが難しいかを物語ります。20人中19人が治らずにずっと通ってくれる・・内科医は儲かっていいな、と思う次第です。 次回 ⇒ メトグルコ

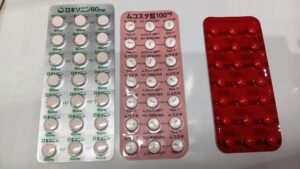

ロキソニンとムコスタは常備しておきたいお薬です。

ロキソニンとムコスタは常備しておきたいお薬です。

① 主成分 ベタヒスチンメシル酸塩(Betahistine mesilate)

① 主成分 ベタヒスチンメシル酸塩(Betahistine mesilate) 日誌、連投します1

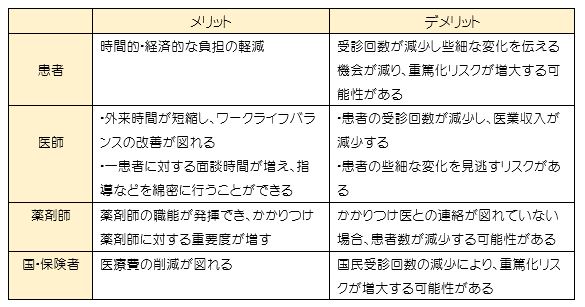

12月22日、政府が2022年度の診療報酬改定について全体で0.94%マイナスとすることを決めたようです。その中で「リフィル処方箋の導入」というワードがありましたので、調べてみることにしました。

日誌、連投します1

12月22日、政府が2022年度の診療報酬改定について全体で0.94%マイナスとすることを決めたようです。その中で「リフィル処方箋の導入」というワードがありましたので、調べてみることにしました。 続きを読む »

続きを読む » ようやくコロナワクチンの投薬が日本でも開始されましたね。

ようやくコロナワクチンの投薬が日本でも開始されましたね。

続きを読む »

続きを読む » 続きを読む »

続きを読む » 続きを読む »

続きを読む » 続きを読む »

続きを読む » 続きを読む »

続きを読む » 【薬理】

【薬理】