昨日は「腓骨神経麻痺」の疑いのある被害者さんと主治医面談でした。足首が完全に動かないわけではないのですが、背屈(足首を上にそらす)が不能なので「不全麻痺」が正確な表現でしょうか。しかしその可動域の制限だけでは後遺障害の認定は得られません。それを裏付ける検査数値と確定診断が必要です。そこで主治医先生にタイトルの検査依頼となるわけです。

中には「なんで治療が終わったのに検査するの?必要ないよ」、「保険請求のため?それは医者の仕事じゃないよ(・・めんどうだなぁ)」という対応の医師もいます。ましてや、「むち打ち」ごときでは、通常、医師の協力は得られません。

医師の言う事もごもっともと思いますが、後遺障害を残した患者にとっては切実な問題なのです。毎度苦労させられますが、昨日の医師は検査の必要性に御理解をいただき、誠実に対応して頂けました。本当にありがたいです。

では針筋電図について・・・

■ 筋電図とは

筋線維が興奮する際に生じる電気活動を記録することで、末梢神経や筋肉の疾患の有無を調べる検査です。筋電図検査といった場合には,筋肉の活動状態を調べる針筋電図と筋肉・末梢神経の機能や神経筋接合部を検査することができる誘発筋電図の両者を含める場合もあります。

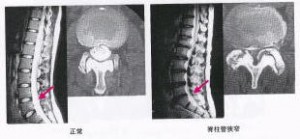

■ 脊髄損傷に対しては

脊髄にある前角細胞と呼ばれる運動神経以下の運動神経と筋肉の異常を検出するために行われます。これらの部位に疾患がある場合には,その障害がある部位や,疾患の重症度などを評価することもあります。異常を示す筋肉が限局している場合には,その分布により末梢神経が原因か脊髄が原因かなどをある程度推定することができます。

■ 顔面神経麻痺に対しては

表面筋電図検査は四肢や顔面などに不随意に起こる運動が見られる場合に時として有用です。この検査の利点は、針電極や電気刺激を用いないので、疼痛を伴わないことです。

続きを読む »

【立証ポイント】

【立証ポイント】

【立証ポイント】

【立証ポイント】