主に左側頭葉の損傷で言語障害が発症します。言語障害の検査を解説します。

■ 言語機能に関する検査

事故以来言葉をスムーズに発っせなくなった、極端にゆっくり話すようになった、こちらの言うことに対する理解が遅く会話が滞りがちになった…これらは一般に失語症となりますが、高次脳機能障害の場合、以下の2種が代表的です。

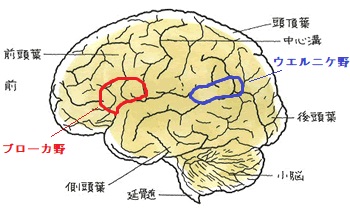

〇 運動性失語

・・・左前頭葉のブローカ野(領域)の損傷。話し言葉の流暢性が失われます。

〇 感覚性失語

・・・左側頭葉に位置するウェルニッケ野(領域)の損傷。流暢性は保つものの言い間違いが多く、発言量の割に内容も乏しくなります。

くも膜下出血で倒れた人が、左脳の出血と損傷によって、言葉に障害が残ってしまったケースと似ています。しかし高次脳機能障害は程度の軽重に差があるため、軽い失語症は事故のショックのせい?、いずれ治るはず?と、周囲も安易にみてしまいます。失語症に絞った定番の検査は以下の通りです。

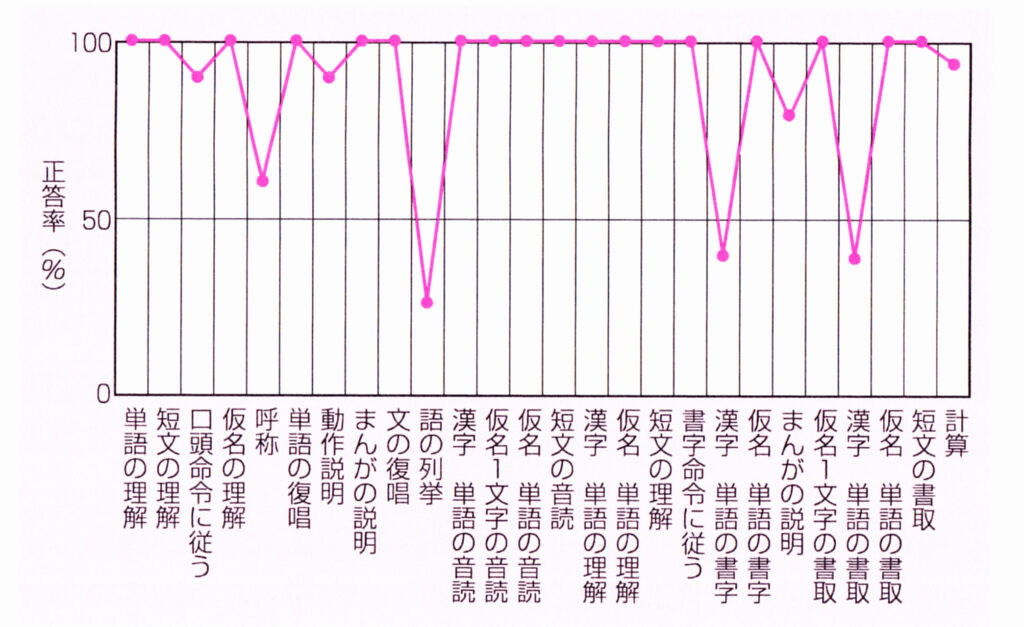

① 標準失語症検査 (SLTA)

失語症の有無、重症度、タイプの鑑別を行います。短文やまんがなど26項目についてそれぞれ読ませ、後に説明させます。正答から誤答まで6段階で評価します。リハビリ計画の策定、あるいは訓練そのもので行われることが多く、リハビリ施設では定番の検査です。

② WAB失語症検査

言語機能の総合的な検査(8項目、全38検査)を行います。自発語、復唱、読み、書字について0~10(自発語のみ20)点の得点を計ります。失語症の分類・軽重を明らかにします。全失語(重度の失語)、ブローカ失語(運動性失語、流暢性の喪失)、ウェルニッケ失語(感覚性失語、内容の乏しい発言)、健忘性失語(言葉のど忘れがひどい)と4段階の評価をします。

言語に関する障害は、「意志疎通能力」の低下として重要視されています。ただし、言語聴覚士を擁する脳神経外科であっても、必ずしも検査設備が揃っていません。この分野は、失語症のリハビリ検査であると理解されているからです。

高次脳機能障害の失語症は、認知障害、記憶障害、右半身麻痺などの症状と重なって生じること多いようです。しかし、言語障害がある患者さんで、認知障害、記憶障害などの程度が軽く、それらが検査で顕著に出ないと、認定等級が低くなってしまいます。失語は意思疎通能力にとって、重要なマイナス要素です。このようなケースの場合、障害の立証上、外すことはできません。

どもる=ブローカ野の障害をビデオ立証した例 👉 7級4号:高次脳機能障害(30代女性・千葉県)

次回 ⇒ 神経心理学検査 記憶の検査Ⅰ