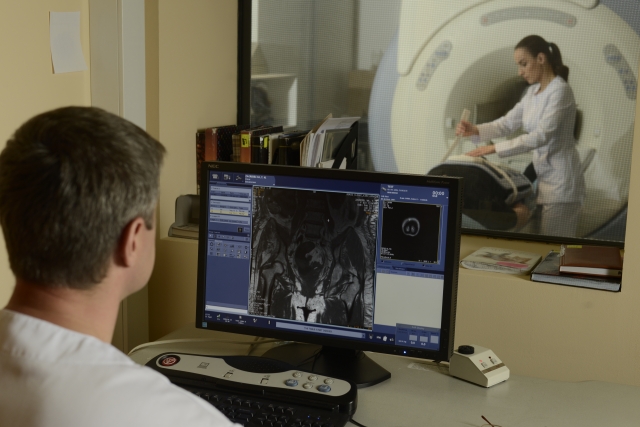

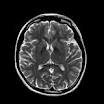

自賠責保険の後遺障害審査で必須となる画像、主にレントゲン、CT、MRIなどですが、これを集めるのに一苦労があります。病院によっては、患者自らの請求ですら、快く応じてくれません。提出先や理由を聞かれ、申請書を書くこともあります。ただ、フィルムの時代から比べれば、現在はCDやDVD-ROM化していますので、病院側の手間は減ったと思います。

また、別の問題として、その価格があります。パソコン操作でソフトに焼くだけの手間、それも15分もあれば完了するものです。手間賃に等しいものと思います。およそ500円~2000円が多かったと思います。クリニックですと、純粋にソフト代として10円~100円だけ、中には0円もありました。一方、医療情報の開示にあたるので、カルテ開示同様、厳密なルールのもと、開示費用に扱いで5000円~数万円がありました。それなりの規模の病院で、費用名目や価格も決まっている印象です。

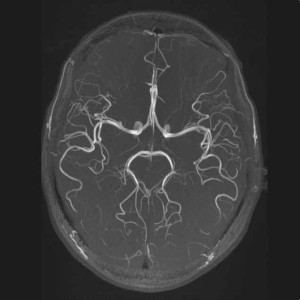

前置きが長くなりましたが、私共のような業者、もちろん保険会社からの請求も多いと思いますが、それらに対して異常に高額な請求をする病院が存在します。確かに昔はレントゲンフィルムをコピーする手間があり、フィルム代も安くはないので、画像1枚=1000円程度は普通でした。しかし、現在はディスクに焼くだけ、パソコンのひと操作で完了するのです。それを、未だに画像1枚当たり=〇〇円で計算する院が残っています。レントゲン数枚ならまだしも、CTやMRIは言わば連続写真のようなもので、一部位の画像が数十枚になるのです。数度にわたり検査したとすれば、100枚を超えることは珍しくありません。

前置きが長くなりましたが、私共のような業者、もちろん保険会社からの請求も多いと思いますが、それらに対して異常に高額な請求をする病院が存在します。確かに昔はレントゲンフィルムをコピーする手間があり、フィルム代も安くはないので、画像1枚=1000円程度は普通でした。しかし、現在はディスクに焼くだけ、パソコンのひと操作で完了するのです。それを、未だに画像1枚当たり=〇〇円で計算する院が残っています。レントゲン数枚ならまだしも、CTやMRIは言わば連続写真のようなもので、一部位の画像が数十枚になるのです。数度にわたり検査したとすれば、100枚を超えることは珍しくありません。

かつて、フィルムが廃れつつある中、ある大学病院に画像を依頼したところ、「1枚あたり1000円ですので、フィルムコピー代は、えーと合計246000円ですが、払えますか?」との回答でした。ほとんどの患者は諦めるはずで、それを期待したような物言いでした。数年前まで、この有名大学病院はディスクに焼かず、(CTやMRIまでも、わざわざ観ずらい)フィルムの対応で、その高額な費用で困っていました。現在はそのような意地悪はしなくなり、ディスク1枚=2000円位で焼いてくれるようになりました。弊所では、この医事課の責任者に、さんざん苦言し続けたかいがあったと思っています。

最近になっても、個人経営のクリニックで、このようなフィルム時代の名残のような1枚=〇〇円対応がありました。ディスクに焼くだけの手間で、例えば18枚のレントゲンを(おそらくワンクリックの手間なのに)、1枚=2000円+消費税、さらにディスク作成費用加算と言った、ひどい請求がありました。画像検査専門の病院では、放射線科の読影報告書付ながら、ディスク1枚のコピー代は2~3千円です。ただディスクに焼くだけを、いくら自由診療だからと言って、病院側の悪意すら感じます。 このように、自由診療扱いをいい事に、めちゃくちゃに価格幅があることは、業界全体の不信につながると思います。つまり、健保治療のようなガチガチの点数制限はないまでも、ある程度の価格相場、推奨金額を決めて頂けないものか、医師会に対して切に願っているのです。

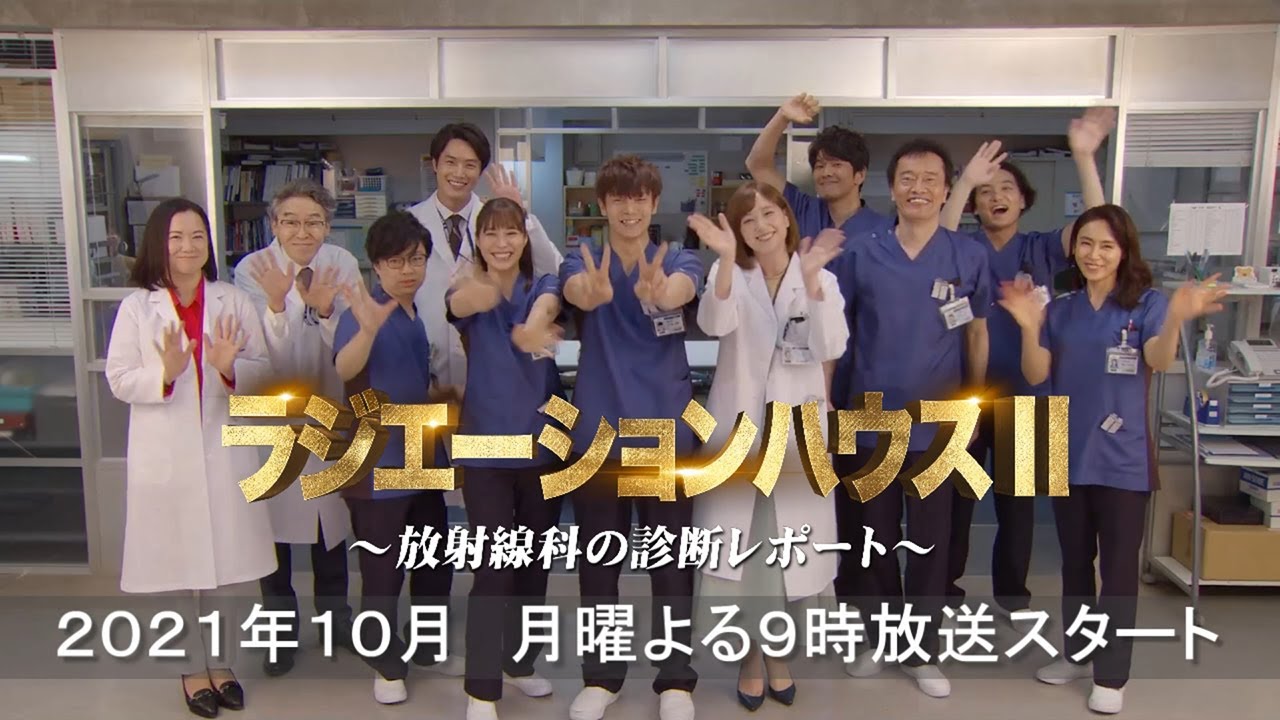

窪田 正孝さん主演ですが、放射線技師を主人公にしたドラマは初かと思います(実は放射線科医らしい。つまり医師免許を持ちながら、わざわざ放射線技師をやっている)。医師以外の医療従事者のドラマと言えば、何といっても看護師、ナースの話しかなかったと思います。その他、歯科医はあったと思いますが、理学療法士や柔道整復師のドラマは知りません。このドラマは医療関係者の注目はもちろん、私達にとっても興味深い場面ばかりです。普段接する整形外科医に次いで、放射線科医や放射線技師とも打ち合わせすることが多いのです。

窪田 正孝さん主演ですが、放射線技師を主人公にしたドラマは初かと思います(実は放射線科医らしい。つまり医師免許を持ちながら、わざわざ放射線技師をやっている)。医師以外の医療従事者のドラマと言えば、何といっても看護師、ナースの話しかなかったと思います。その他、歯科医はあったと思いますが、理学療法士や柔道整復師のドラマは知りません。このドラマは医療関係者の注目はもちろん、私達にとっても興味深い場面ばかりです。普段接する整形外科医に次いで、放射線科医や放射線技師とも打ち合わせすることが多いのです。

他にもMRA等ありますが、またの機会に説明させていただきます。

他にもMRA等ありますが、またの機会に説明させていただきます。