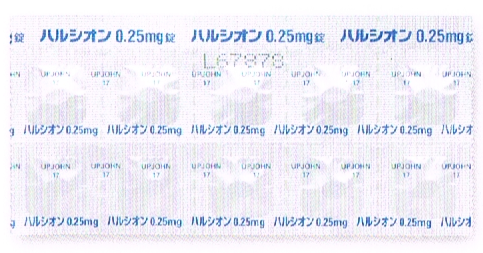

寝付きの悪さを改善し不眠を解消するお薬

剤形:錠剤

薬価:0.25mg1錠 14.7円

有効成分:トリアゾラム

ジェネリック:トリアゾラム{EMEC}

(サンノーバ)等

剤形:錠剤

薬価:0.25mg1錠 14.7円

有効成分:トリアゾラム

ジェネリック:トリアゾラム{EMEC}

(サンノーバ)等

睡眠薬として、最も一般的に用いられるベンゾジアゼピン系睡眠導入剤には、① 超短時間型、② 短時間型、③ 中間型、④ 長時間型の4種類があります。どういった不眠なのかを医師がしっかりと判断して適切なものが処方されます。

ハルシオンは、その中の超短時間型に分類される薬で寝つきの悪いときや一時的な不眠に適しています。翌朝の眠気や不快感がなく使いやすいのが特徴です。その反面、中止時に不眠になりやすい「反跳性不眠」が起こることもあります。

使用上の注意として、寝るすぐ前に飲むようにしましょう。仮眠の前や、夜中に一時的に起きて仕事をする場合などの服用は勧められません。また、日常的なストレスによる一時的な不眠に対しても服用は勧められていませんが、そのような場合には、服用する量や方法など医師の指示を守るよう、より一層心がけて下さい。長期連用時、反動で眠れなくなる、イライラや強い不安感、ふるえを生じるなどの症状が出る事があるので、こういった場合は医師や薬剤師に相談しましょう。

<「薬の教科書」(宝島社)監修 立川 康之 先生 より >

眠れない・・大変辛い症状です。交通事故外傷で治療中の患者さんにも、しばしばみられる兆候です。薬に頼らざるを得ない場合もあり、医師から処方されることになります。

眠れない・・大変辛い症状です。交通事故外傷で治療中の患者さんにも、しばしばみられる兆候です。薬に頼らざるを得ない場合もあり、医師から処方されることになります。

やはり、過剰に薬を服用しますと、倦怠感、痙攣、震え、記憶障害、というような副作用が確認されています。服用後は用事などせず、直ちにベッドに入り寝る体制を整えましょう。副作用も恐ろしいですが、第一に危険なのは、その薬に対する依存や執着です。軽い気持ちで服用してしまうと一瞬が一生の戦いになってしまいます。

また、第二に危険なのはこうした軽度の薬の服用から、先程申し上げました通り、長期にわたって服用を続けますと、薬物中毒化し、違法ドラックへの入門のきっかけへとなり得るのが現状でございます。例に、イギリスでハルシオン服用中の旦那が自覚のないまま妻を銃殺してしまった事件が起き、現在はハルシオンの使用は中止されているそうです。この事件が引き金となり、一時的に違法薬物のきっかけとなったと耳にしました。

現代の日本はストレス社会です。不眠症はご自身には全く関係ないと思っていても、いつ、何がきっかけで、誰にでも簡単に起こり得る症状の一つです。ただでさえ、現代の日本はストレス社会と言われていますが、薬に頼る前に、自然治癒を始めてみてはいかがでしょうか。半身浴や、お香、運動、食事、観葉植物などをお部屋に飾るなど生活の一部に何かを加えるだけで意識も向上してきますよ。

今日から、眠剤の代表的な4種を堀越が解説します。

続きを読む »

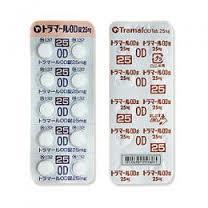

剤形:錠剤、カプセル剤

薬価:00錠25mg1錠 38.6円

有効成分:トラマドール

慢性的な痛みや治療困難ながんの痛みを抑える薬です。痛みをおさえる神経系統の働きを高める効果があり、軽度から中等度の強さの痛みに用いるオピオイド鎮痛薬(弱オピオイド系)に分類されます。

剤形:錠剤、カプセル剤

薬価:00錠25mg1錠 38.6円

有効成分:トラマドール

慢性的な痛みや治療困難ながんの痛みを抑える薬です。痛みをおさえる神経系統の働きを高める効果があり、軽度から中等度の強さの痛みに用いるオピオイド鎮痛薬(弱オピオイド系)に分類されます。

続きを読む »

続きを読む »