一人二人の不届き者ではなく、100名もの営業マンが株式投資などをうたって顧客からお金をだまし取る、それが30年以上も続いていたそうです。組織ぐるみと疑われても仕方ありません。これから捜査が入るそうです。これは、全国の保険マンにとって保険営業の信頼を揺るがす事件です。業界への不信感は広く伝搬します。まったくもって許しがたい事件と思います。 <共同通信さまより>

金融庁が外資系生命保険のプルデンシャル生命保険に2月中の立ち入り検査を検討していることが27日、分かった。営業社員らが顧客から計約31億円を不正に受け取っていた問題の背景や経営管理の実態を詳しく調べる。架空の投資話の持ちかけや、顧客からの借金といった不正をした社員や元社員が100人以上いた悪質性を重く見ており、行政処分も視野に入れている。

プルデンシャルでは1991年に顧客から不正に金銭を受領する事案が発生したが問題として認識せず、営業社員の不祥事が見過ごされてきた疑いが出ている。組織風土に問題があったのかも焦点となる。

今月23日にプルデンシャルが開いた記者会見では、投資商品などの取扱業者を社員が顧客に紹介し、業者から謝礼に当たる「キックバック」を受領した事例もあったと説明。顧客の個人情報を不正に持ち出す問題も確認していた。不正の要因として、保険の新規契約の獲得に強く連動する報酬制度の問題を挙げた。

一部の事案は既に刑事事件に発展しており、石川県警は2024年6月、詐欺容疑で元社員を逮捕した。

(1)退職代行業って流行っていたんだ・・

退職を誰かに任せたい、そんなニーズがあるのですねぇと思っていました。ところが、ニーズはわずかではなかったのです。また、「会社辞めます」と電話や手紙を出すだけの仕事です。こう言っては失礼ですが、ノウハウなどいらないような非常に簡単な仕事です。最初、このようなユニークな(?)仕事で、経営が成り立つのかな?と疑問視したものです。ところが、近年の隆盛を見ての通り、全国規模の法人がいくも立ち上がりました。これは(商売っ気の弱い)私の想像を超えたものでした。

(2)退職代行業は非弁護士行為(弁護士法72条)か?

ある代行業社の公式サイト、そのQ&A「退職代行って違法なの?」との問いに対して、「弁護士以外が交渉を行えば違法になります。当社は「通知」に徹しているため、違法性は一切ございません」との回答が掲載されています。「交渉」とはすなわち法律業務を意味しますが、「会社を辞めます」という意思表示をだけなら、片面的な行為(一方からの通知だけ)なので、弁護士法で禁じられている「代理行為」には及ばないことになります。したがって、合法となります。

(1)退職代行業って流行っていたんだ・・

退職を誰かに任せたい、そんなニーズがあるのですねぇと思っていました。ところが、ニーズはわずかではなかったのです。また、「会社辞めます」と電話や手紙を出すだけの仕事です。こう言っては失礼ですが、ノウハウなどいらないような非常に簡単な仕事です。最初、このようなユニークな(?)仕事で、経営が成り立つのかな?と疑問視したものです。ところが、近年の隆盛を見ての通り、全国規模の法人がいくも立ち上がりました。これは(商売っ気の弱い)私の想像を超えたものでした。

(2)退職代行業は非弁護士行為(弁護士法72条)か?

ある代行業社の公式サイト、そのQ&A「退職代行って違法なの?」との問いに対して、「弁護士以外が交渉を行えば違法になります。当社は「通知」に徹しているため、違法性は一切ございません」との回答が掲載されています。「交渉」とはすなわち法律業務を意味しますが、「会社を辞めます」という意思表示をだけなら、片面的な行為(一方からの通知だけ)なので、弁護士法で禁じられている「代理行為」には及ばないことになります。したがって、合法となります。

ただし、問題ある依頼者か否か、容易にわからないことの方が多いと思います。神経質になり最初から疑ってかかる姿勢、これも職業倫理に反するものですが、盲目的にご依頼を引き受ける事も罪なのです。不正な請求者を擁護する事務所は、保険会社から悪徳のレッテルを張られます。それこそ、今後にわたって正当な被害を訴える被害者さんを受任しても、「あの何でも引き受ける事務所の依頼者」として色眼鏡、疑られてしまう結果になるのです。

ただし、問題ある依頼者か否か、容易にわからないことの方が多いと思います。神経質になり最初から疑ってかかる姿勢、これも職業倫理に反するものですが、盲目的にご依頼を引き受ける事も罪なのです。不正な請求者を擁護する事務所は、保険会社から悪徳のレッテルを張られます。それこそ、今後にわたって正当な被害を訴える被害者さんを受任しても、「あの何でも引き受ける事務所の依頼者」として色眼鏡、疑られてしまう結果になるのです。 全県には及びませんが、主要都市ならまずOKです。

全県には及びませんが、主要都市ならまずOKです。

現在も原因調査が進んでいますが、航空機の地上での衝突事故、複合的な要素による事故と報道されています。事故の原因として、管制の指示ミスは絶対に問われると思いますが、JAL旅客機と自衛隊機の3者について、その過失割合はどうなるのでしょうか・・これが私の注目ポイントです。自動車事故に同じく、優先滑走路側のJALにも前方不注意で-10%となるのでしょうか?

現在も原因調査が進んでいますが、航空機の地上での衝突事故、複合的な要素による事故と報道されています。事故の原因として、管制の指示ミスは絶対に問われると思いますが、JAL旅客機と自衛隊機の3者について、その過失割合はどうなるのでしょうか・・これが私の注目ポイントです。自動車事故に同じく、優先滑走路側のJALにも前方不注意で-10%となるのでしょうか?

つづく

つづく

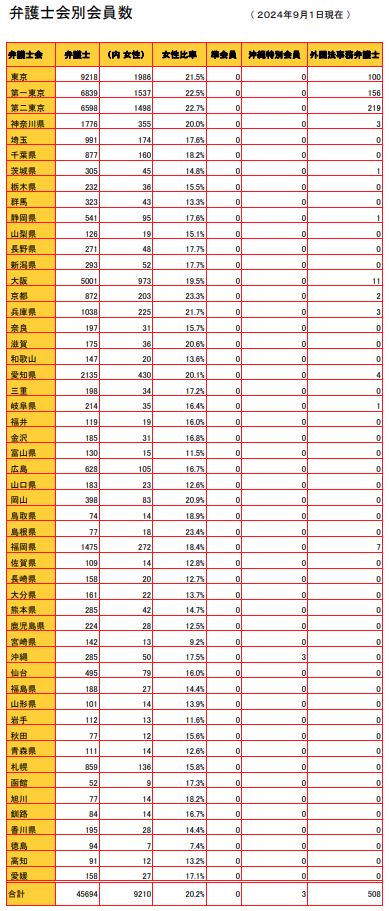

日弁連設立当初(1949年)の弁護士人口は、5,800人、その後増加し、2024年9月1日現在で、45,694人となっています。2001年の司法制度改革の影響から、この20年で2倍以上に急増しています。

日弁連設立当初(1949年)の弁護士人口は、5,800人、その後増加し、2024年9月1日現在で、45,694人となっています。2001年の司法制度改革の影響から、この20年で2倍以上に急増しています。

一応、研修では、場面に応じて様々な事例を示しています。もちろん、それらは常識的です。ただし、対依頼者さまの事例の中で、弊所が迷う部分は以下の3つです。

① 正当な事由なく依頼を拒んではならない

② 依頼を拒むときは説明義務がある

③ 不正の疑いがあるときは事件を受任してはならない

業務の性質上、ご依頼に対して、お断りすることは少なくありません。そこで、その理由が正当であるか否かが、問われます。②の説明義務は当然で、理由の説明は避けられません。その理由が正当か否か、意見が分かれるところです。模範回答には無難に「依頼者の希望する期限に業務を完了できないから」とありましたが、単なる断り文句=ウソかもしれません。嘘は倫理的ではなく、品位にもとるかもしれません。

一応、研修では、場面に応じて様々な事例を示しています。もちろん、それらは常識的です。ただし、対依頼者さまの事例の中で、弊所が迷う部分は以下の3つです。

① 正当な事由なく依頼を拒んではならない

② 依頼を拒むときは説明義務がある

③ 不正の疑いがあるときは事件を受任してはならない

業務の性質上、ご依頼に対して、お断りすることは少なくありません。そこで、その理由が正当であるか否かが、問われます。②の説明義務は当然で、理由の説明は避けられません。その理由が正当か否か、意見が分かれるところです。模範回答には無難に「依頼者の希望する期限に業務を完了できないから」とありましたが、単なる断り文句=ウソかもしれません。嘘は倫理的ではなく、品位にもとるかもしれません。