業界では、以前から噂が絶えませんでしたが、整骨院グループが不正請求で逮捕、併せて、院と連携していた行政書士法人が弁護士法違反で起訴されました。またか、と言う感じです。

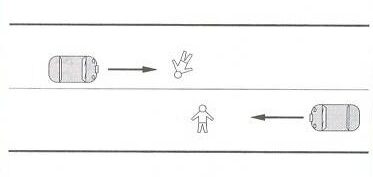

このグループの手口を説明しますと、、、整骨院・接骨院院から患者の紹介を受けて、行政書士が自賠責保険に被害者請求をします。それだけのことなら、ことさら違法にはならないはずですが・・・。

この仕組みが何故、保険会社から敵視されるのか?・・任意社から一括払を拒まれる院(つまり、施術料の請求がいい加減か、過大か、不正か)が、施術料の請求について、任意社を飛ばして自賠責保険に被害者請求をかける方法をとっていました。当然、これには任意保険も自賠責保険も眉をひそめることになります。

このグループの手口を説明しますと、、、整骨院・接骨院院から患者の紹介を受けて、行政書士が自賠責保険に被害者請求をします。それだけのことなら、ことさら違法にはならないはずですが・・・。

この仕組みが何故、保険会社から敵視されるのか?・・任意社から一括払を拒まれる院(つまり、施術料の請求がいい加減か、過大か、不正か)が、施術料の請求について、任意社を飛ばして自賠責保険に被害者請求をかける方法をとっていました。当然、これには任意保険も自賠責保険も眉をひそめることになります。

何故なら、まともな施術料の請求をしている院は、任意社から普通に一括払いで施術料を回収しています。そうではない院ですから、すでに不正に手を染めている疑いがあるのです。そのような院と組むなど、正気の沙汰ではないのですが、目先の報酬につられて(あるいは院からの紹介料の疑いも?)このグループに与する行政書士が多く・・悪の連携が拡大していました。このグループ書士への摘発が連続する予感はありました。

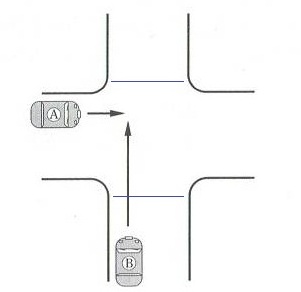

仮に加害者に任意保険のない場合や、自分の過失が大きい被害者でしたら、自賠責保険への請求自体は被害者救済に値するもので、世の為人の為になる業務です。しかし、せっかく相手の任意保険が対応してくれるにも関わらず、自賠責保険に切り替える意味はありません。もし、治療費打切りを切り出されたら、それこそ紛争化したので自身で交渉するか、代理交渉を依頼する場合は弁護士の専権業務となります。これが自然な流れです。

この事件の本質ですが、そもそも不当または過剰な施術料の請求から支払を渋られているのですから、被害者ではなく、そのような請求をする院を助ける(要するに儲けさせる)ことが「真の目的」と見られても仕方ないと思います。

そして、行政書士全体に対する影響としては、逮捕の理由となった”自賠責保険への代理請求が非弁行為である”、”さらに異議申立までしていた=紛争に介入していた”との実例が、また一つできてしまったことです。弊所では、弁護士に代理請求を委ねていますので、そのような問題に触れることはありません。しかし、どんどん、行政書士の交通事故業務が狭められていると感じます。一部の違法書士・脱法書士によって、皮肉にも業際が行政書士に不利な線引きになっていることになります。 ★ 弊所は整骨院・接骨院とは一切関係を持たず、病院含め医療者とは一線を引いております。そうでなければ、私共が関与する医療調査の公平性・信憑性が保たれないからです。 ★ また、弊所の業務のほとんどは弁護士からの調査依頼で、私共が自賠責保険に代理請求することなどまったくありません。弁護士からの代理請求が法的に安全です。何より、法的代理人の存在は、ご依頼者に対しても責任の所在がはっきりします。 ★ そもそも、加害者(加害者の保険会社)と対峙している交通事故は法的紛争事件なのです。行政書士は資格上、直接の関与はできません。 まぁ、弊所にとっては対岸の火事ですが、毎度のごとく行政書士全体へのイメージ低下は避けられないと思います。このような問題が起きるたび、(行政書士の中で私だけ?)情報発信に駆られます。困ったものです。

※ 任意保険の1~3級で額の大きい方(右側)は「父母、配偶者、子がいる場合」です。

◆ 近年の増額改定で一つ抜け出していた東海日動さんですが、今年から損Jがトップに・・

(この金額をみると、自賠責保険の(慰謝料+逸失利益=)限度額に近く・・別途に逸失利益を払わない方針でしょうか? 毎度、後遺障害の金額でもめるのです)。

※ 任意保険の1~3級で額の大きい方(右側)は「父母、配偶者、子がいる場合」です。

◆ 近年の増額改定で一つ抜け出していた東海日動さんですが、今年から損Jがトップに・・

(この金額をみると、自賠責保険の(慰謝料+逸失利益=)限度額に近く・・別途に逸失利益を払わない方針でしょうか? 毎度、後遺障害の金額でもめるのです)。

また、高次脳機能障害の方でたまに目にするのは、被害者が目安となる1年が経っても動かず、先に相手保険会社から主治医に医療照会をされて、「後遺障害はない」との言質を取られて、大ピンチの状態からのスタートとなってしまうケースです。まず、保険会社に悪気はないと思います。スケジュール的に「1年後経ったので、そろそろ症状固定を進めるか」、と主治医に働きかけたに過ぎません。一方の医師ですが、軽度の高次脳機能障害は一見わからないものです。主治医ですら後遺症を詳細に把握できないことがあります。とくに急性期治療だけをした医師は、リハビリで転院した昔の患者への関心を失います。手術が成功し、命を助けて、後はリハビリ先へ、その医師の仕事は終わっているのです。転院後の症状の経過など追っていません。何より、完治を目指して治療に務めた医師こそ、後遺症など認めたくない感情も働くはずです。そのような時に、保険会社から医療照会がきた・・・被害者が後遺障害申請へ自ら動かず、保険会社に先を越された形ですが、これも全国で頻発していると思います。

結論、治療を遅滞なく改善に努め、速やかに後遺障害の認定を得て、賠償交渉へ進める、これらを計画的に進めることが被害者の王道と思います。その策定が難しいのであれば、できるだけ早く秋葉へご連絡頂ければと思います。作戦会議は早いに越したことはありません。

また、高次脳機能障害の方でたまに目にするのは、被害者が目安となる1年が経っても動かず、先に相手保険会社から主治医に医療照会をされて、「後遺障害はない」との言質を取られて、大ピンチの状態からのスタートとなってしまうケースです。まず、保険会社に悪気はないと思います。スケジュール的に「1年後経ったので、そろそろ症状固定を進めるか」、と主治医に働きかけたに過ぎません。一方の医師ですが、軽度の高次脳機能障害は一見わからないものです。主治医ですら後遺症を詳細に把握できないことがあります。とくに急性期治療だけをした医師は、リハビリで転院した昔の患者への関心を失います。手術が成功し、命を助けて、後はリハビリ先へ、その医師の仕事は終わっているのです。転院後の症状の経過など追っていません。何より、完治を目指して治療に務めた医師こそ、後遺症など認めたくない感情も働くはずです。そのような時に、保険会社から医療照会がきた・・・被害者が後遺障害申請へ自ら動かず、保険会社に先を越された形ですが、これも全国で頻発していると思います。

結論、治療を遅滞なく改善に努め、速やかに後遺障害の認定を得て、賠償交渉へ進める、これらを計画的に進めることが被害者の王道と思います。その策定が難しいのであれば、できるだけ早く秋葉へご連絡頂ければと思います。作戦会議は早いに越したことはありません。

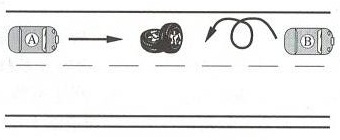

格落ち損害・・・大衆車にはそもそも「格」がありません。

裁判したところでほとんど取れません。

格落ち損害・・・大衆車にはそもそも「格」がありません。

裁判したところでほとんど取れません。 タイトルの通り「それは相手保険会社にやらせるべき」と考える被害者さんは、言わば加害者に任せて白紙委任していると言えます。どうしても、被害者意識から「何でもかんでも加害者が負うべき」と考えてしまうのでしょう。それは間違いです。自らの損害を明らかにして主張する=立証こそ、被害者の役目なのです。「立証責任は請求者にあり」、民法でもそうなっています。

被害者さん達にとっては酷なようですが、自ら診断書はじめ書類に責任を持つべきです。人任せではなく、せめて後遺障害診断書だけでも自分で取得し、内容を吟味すべきです。そして、後遺障害の審査に際しては、被害者請求の流れが望ましいと思います。

いつだって、人任せとは責任と権利の放棄と心得るべきです。

タイトルの通り「それは相手保険会社にやらせるべき」と考える被害者さんは、言わば加害者に任せて白紙委任していると言えます。どうしても、被害者意識から「何でもかんでも加害者が負うべき」と考えてしまうのでしょう。それは間違いです。自らの損害を明らかにして主張する=立証こそ、被害者の役目なのです。「立証責任は請求者にあり」、民法でもそうなっています。

被害者さん達にとっては酷なようですが、自ら診断書はじめ書類に責任を持つべきです。人任せではなく、せめて後遺障害診断書だけでも自分で取得し、内容を吟味すべきです。そして、後遺障害の審査に際しては、被害者請求の流れが望ましいと思います。

いつだって、人任せとは責任と権利の放棄と心得るべきです。

続きを読む »

続きを読む »

(1)退職代行業って流行っていたんだ・・

退職を誰かに任せたい、そんなニーズがあるのですねぇと思っていました。ところが、ニーズはわずかではなかったのです。また、「会社辞めます」と電話や手紙を出すだけの仕事です。こう言っては失礼ですが、ノウハウなどいらないような非常に簡単な仕事です。最初、このようなユニークな(?)仕事で、経営が成り立つのかな?と疑問視したものです。ところが、近年の隆盛を見ての通り、全国規模の法人がいくも立ち上がりました。これは(商売っ気の弱い)私の想像を超えたものでした。

(2)退職代行業は非弁護士行為(弁護士法72条)か?

ある代行業社の公式サイト、そのQ&A「退職代行って違法なの?」との問いに対して、「弁護士以外が交渉を行えば違法になります。当社は「通知」に徹しているため、違法性は一切ございません」との回答が掲載されています。「交渉」とはすなわち法律業務を意味しますが、「会社を辞めます」という意思表示をだけなら、片面的な行為(一方からの通知だけ)なので、弁護士法で禁じられている「代理行為」には及ばないことになります。したがって、合法となります。

(1)退職代行業って流行っていたんだ・・

退職を誰かに任せたい、そんなニーズがあるのですねぇと思っていました。ところが、ニーズはわずかではなかったのです。また、「会社辞めます」と電話や手紙を出すだけの仕事です。こう言っては失礼ですが、ノウハウなどいらないような非常に簡単な仕事です。最初、このようなユニークな(?)仕事で、経営が成り立つのかな?と疑問視したものです。ところが、近年の隆盛を見ての通り、全国規模の法人がいくも立ち上がりました。これは(商売っ気の弱い)私の想像を超えたものでした。

(2)退職代行業は非弁護士行為(弁護士法72条)か?

ある代行業社の公式サイト、そのQ&A「退職代行って違法なの?」との問いに対して、「弁護士以外が交渉を行えば違法になります。当社は「通知」に徹しているため、違法性は一切ございません」との回答が掲載されています。「交渉」とはすなわち法律業務を意味しますが、「会社を辞めます」という意思表示をだけなら、片面的な行為(一方からの通知だけ)なので、弁護士法で禁じられている「代理行為」には及ばないことになります。したがって、合法となります。

続きを読む »

続きを読む » (このジャケットで初めて顔を見ました)

(このジャケットで初めて顔を見ました)