【事案】

歩行中、自動車の衝突を受け、骨盤を骨折した。自動車は逃走したが、後に逮捕され、幸い任意保険の存在を確認できた。

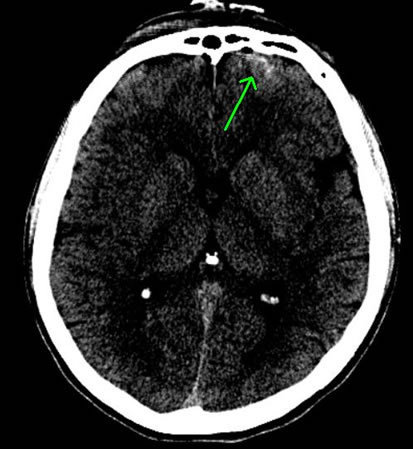

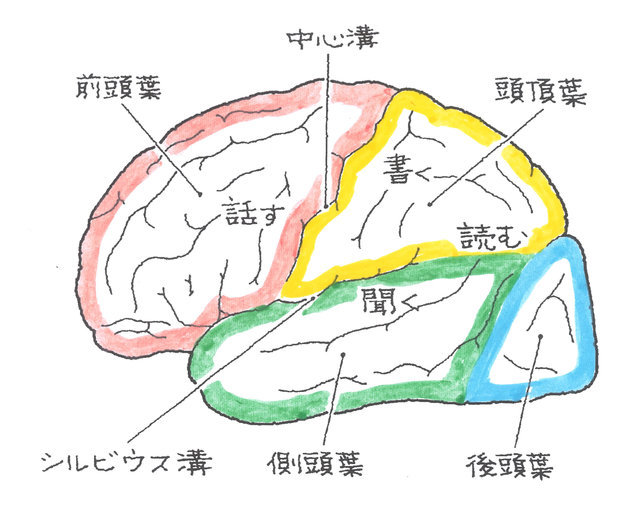

内臓損傷は数箇所に及び、大腸・小腸の切除と一時的な人工肛門の増設を含め、腹部に数度の手術を施行した。不幸にも、最初の術中に低酸素脳の状態が生じ、脳にも障害を残すことになった。

主な症状を列挙すると、生殖機能、排便・排尿の障害、脳由来の神経症状から軽度の言語障害と易疲労性、体感バランス・筋力の低下、4肢の軽度麻痺、さらに、胸腹部・背部・臀部の広範囲に瘢痕・手術痕を残した。

【問題点】

非常に多くの障害を残したことから、検査、診断書記載について、それぞれ担当した専門科の医師の協力を取り付ける必要があった。

自賠責保険が規定する障害の系列について、立証作業を整理・構築でき、必要な検査を熟知している事務所に依頼できるか否か・・本件事故の解決の第一歩を誤ってはいけない。

【立証ポイント】

ご本人・ご家族は各事務所を吟味し、その評価から弊所を選んでいただいた。ご期待に応えるべく、まず、後遺障害を系列ごと3つに作業を分類し、それぞれの主治医に面談を重ねた。

生殖機能障害の立証については、2つの面から試みた。

1、物理的側面:生殖器へのダメージから、ED障害の検査(リジスキャン検査)

2、内在的側面:睾丸亡失からテストステロン(男性ホルモン)の検査(血液検査・FSH値の計測)

それぞれ、1、から勃起不全、2、から無精子症を明らかにした。結果、「生殖機能を完全に喪失したもの」として、7級相当を確実にした。

排尿障害については、頻尿の症状を示していたが、その程度・頻度から、被害者の負担になるウロダイナミクス検査は必要ないと判断した。医師の診断と本人の尿頻度の申告を書面にまとめて提出し、11級10号を確保した。ちなみに大腸・小腸の切除は基準以下の長さであり、栄養吸収・消化機能への障害は残らなかった。

排尿障害については、頻尿の症状を示していたが、その程度・頻度から、被害者の負担になるウロダイナミクス検査は必要ないと判断した。医師の診断と本人の尿頻度の申告を書面にまとめて提出し、11級10号を確保した。ちなみに大腸・小腸の切除は基準以下の長さであり、栄養吸収・消化機能への障害は残らなかった。

胸腹部臓器の障害としてこれらを併合し、6級相当の認定に。

※ 併合の為、分離しています

(平成30年4月)

続きを読む »

排尿障害については、頻尿の症状を示していたが、その程度・頻度から、被害者の負担になるウロダイナミクス検査は必要ないと判断した。医師の診断と本人の尿頻度の申告を書面にまとめて提出し、11級10号を確保した。ちなみに大腸・小腸の切除は基準以下の長さであり、栄養吸収・消化機能への障害は残らなかった。

排尿障害については、頻尿の症状を示していたが、その程度・頻度から、被害者の負担になるウロダイナミクス検査は必要ないと判断した。医師の診断と本人の尿頻度の申告を書面にまとめて提出し、11級10号を確保した。ちなみに大腸・小腸の切除は基準以下の長さであり、栄養吸収・消化機能への障害は残らなかった。

【問題点】

【問題点】

【問題点】

【問題点】

【立証ポイント】

【立証ポイント】