【事案】

自動車運転中に、側面衝突され受傷したもの。

【問題点】

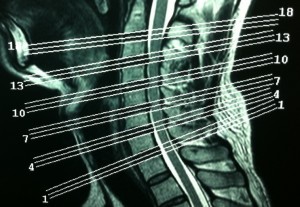

既に初回申請で非該当となっており、その理由は腰痛捻挫の傷病名が事故から一か月半経過後に診断書に記載されているために事故との因果関係を否定された結果であった。被害者自身は事故から腰部の痛みを訴えていたと主張しており、その部分をどう異議申立をすればよいかというのが課題であった。

【立証のポイント】

医師面談をお願い、非該当の認定結果の理由と被害者が事故当初から腰部の痛みを訴えていたことをご説明し、事故当初のカルテの開示もお願いした。幸いカルテから腰部の痛みの訴えが事故当初からあったことが確認できたため、その旨を盛り込んだ新たな診断書の作成を医師に依頼。無事に異議申立が認められた。

(平成24年5月)

【立証のポイント】

【立証のポイント】

【立証のポイント】

【立証のポイント】