「肩関節が半分以下しか挙がらなくなった」=10級10号のつもりが、なぜか14級!に・・・分析してみましょう。関節可動域制限の神髄へ接近します。

段落

本 文

解 説

結 論

自賠法施行令別表第二第14級9号に該当するものと判断します。 結果は最初に書かれます。

「肩関節が半分以下しか挙がらなくなった」=10級10号のつもりが、なぜか14級!に・・・分析してみましょう。関節可動域制限の神髄へ接近します。

段落

本 文

解 説

結 論

自賠法施行令別表第二第14級9号に該当するものと判断します。 結果は最初に書かれます。待つこと2か月、Cさんのもとに自賠責保険の等級認定表が届きました。ずばり、昨日の解答です。では、実際の文章を見てみましょう。 <結 論>

自賠法施行令別表第二第14級9号に該当するものと判断します。 <理 由>

左肩腱板損傷に伴う左肩関節の機能障害につきましては、提出の画像上、棘上筋に高信号が認められますが、後遺障害診断書に記載されているような高度の可動域制限を生じるものと捉え難く、しかしながら疼痛や治療状況等も勘案すれば、将来においても回復が困難と見込まれる障害と捉えられることから、「局部に神経症状を残すもの」として別表第二第14級9号に該当するものと判断いたします。 これを見て、Cさんはひっくり返りました。「ええっ!α先生は10級が獲れるって言ったじゃないですか!なんで14級なんですか!」 Cさんに責められたα先生も面目を潰され、「おかしい!これは自賠責保険の横暴な判断です、異議申し立てしましょう!」と息巻いています。 このようなやり取りをよく目にします。しかし、一方では10級が認められる被害者さんもいるわけで・・・。

Dさんは買い物の帰り自転車で走行中、交差点で一時停止無視の自動車に衝突され、転倒、救急車で搬送されました。レントゲンを撮ったところ、鎖骨の遠位端(肩関節と接する部分)が折れていました。担当した医師は「整復するには手術が一番ですが、手術痕が残るでしょう。」と判断しました。しかし、傷を残したくないDさんの希望が強い為、医師はクラビクルバンドで固定し、適時XP(レントゲン)で骨の癒着具合を観察していきました。

その後、主治医は適切な治療とリハビリを続けましたが、Dさんは左腕が半分までしか挙がりません。右肩に比べ、見た目でわかる程、痩せて筋肉が落ちています。Dさんは9カ月リハビリを続けましたが、完全回復を諦めて症状固定することを考えていた矢先、秋葉事務所を紹介されました。

秋葉のアドバイスは・・・「可動域が2分の1になっただけで、簡単に10級は認めてくれませんよ。可動域制限は骨折や靭帯・軟骨損傷の部位・程度、そして骨折後の癒合具合の良し悪しや変形・転位の有無、靭帯損傷の回復具合から判断されます。それらの前提から矛盾のない、納得できる可動域制限なら認めます。

まず全XPを精査します。とくに、受傷直後と症状固定時期が重要ですが、すべての画像提出は必須です。さらに、いくつかの医証を補強します。MRI検査を追加し、肩腱板、肩鎖靭帯の損傷などを解明し、診断名として診断書に記載していただきます。そして筋萎縮の程度も追記、外貌写真も添付しましょう」と続けました。

肝心の関節可動域は屈曲100°、外転80° です。(内転、伸展、内旋、外旋も計測しました)

以上βさんの指示に従い、自賠責の申請を行いました。・・・結果は以下に全文掲載します。

秋葉のアドバイスは・・・「可動域が2分の1になっただけで、簡単に10級は認めてくれませんよ。可動域制限は骨折や靭帯・軟骨損傷の部位・程度、そして骨折後の癒合具合の良し悪しや変形・転位の有無、靭帯損傷の回復具合から判断されます。それらの前提から矛盾のない、納得できる可動域制限なら認めます。

まず全XPを精査します。とくに、受傷直後と症状固定時期が重要ですが、すべての画像提出は必須です。さらに、いくつかの医証を補強します。MRI検査を追加し、肩腱板、肩鎖靭帯の損傷などを解明し、診断名として診断書に記載していただきます。そして筋萎縮の程度も追記、外貌写真も添付しましょう」と続けました。

肝心の関節可動域は屈曲100°、外転80° です。(内転、伸展、内旋、外旋も計測しました)

以上βさんの指示に従い、自賠責の申請を行いました。・・・結果は以下に全文掲載します。

自賠法施行令別表第二第10級10号に該当するものと判断します。

続きを読む » Cさんは原付バイクで通勤中、並走の右折車の巻き込みにより、左肩から転倒しました。レントゲンを撮ったところ、幸い骨折等はありませんでしたが、左肩と左膝の打撲でしばらく通院となりました

Cさんは原付バイクで通勤中、並走の右折車の巻き込みにより、左肩から転倒しました。レントゲンを撮ったところ、幸い骨折等はありませんでしたが、左肩と左膝の打撲でしばらく通院となりました

リハビリを続けていますが、3か月経っても左肩の痛みが治まらず、左腕が半分位しか挙がりません。主治医に訴えたところ、「肩腱板を痛めているかもしれないねぇ・・・まぁリハビリを続けてみましょう」と困り顔です。

そしてそのまま6か月目、相手の保険会社も「打撲・捻挫なんだから・・・そろそろ治りませんか?」と治療費の打ち切りを迫ってきました。しかし、相変わらず痛みが残っていて腕は挙がりません。

Cさんは不安になり、ネットで検索した後遺障害申請専門を謳う行政書士α先生に相談しました。そのα先生は、「肩腱板を痛めているのならMRIを撮って器質的損傷を明らかにすることです」と力説し、先ほどの主治医の協力のもと、MRIを実施しました。

結果、「T2にて棘上筋に高信号、棘上筋損傷」との所見を得ました。

そして、肩関節の可動域 屈曲90° 外転85° の測定結果を診断書に記載しました。

α行政書士は得意満面、「これで腱板損傷が立証できました。関節の可動域が2分の1以下に制限されていますので、〇級〇号が獲れますよ!」と予想しました。 さて皆さんも一緒に考えて下さい。Cさんは何級が取れたのでしょうか? ヒント→ 肩の後遺障害 2 答えは明日(つづく)

【病態】

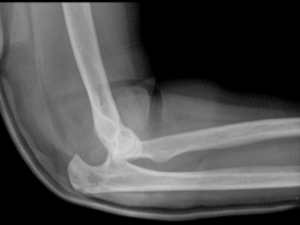

肘関節は、上腕骨(じょうわんこつ)と2本の前腕骨(ぜんわんこつ)(橈骨(とうこつ)・尺骨(しゃっこつ)が組み合った関節で、上腕骨内側の滑車(かっしゃ)という部分と、尺骨の肘頭とカギ型の部分とが強くからみ合って、曲げ伸ばしの運動が行われています。この部分がはずれることを肘関節脱臼と呼びます。多くの場合、転倒した時に手をついて起こります。

尺骨が上腕骨に対して後ろ側に脱臼して(後方脱臼)、肘関節の屈伸ができなくなります。外側の橈骨頭だけがはずれる場合は、単に橈骨頭脱臼になります。

※ 骨折と脱臼の合併

肘の脱臼骨折は橈骨頭骨折を合併した肘関節脱臼と、腕尺関節の不安定性を生じる近位橈骨、尺骨骨折に大別されます。これらを含む骨折のパターンは以下の4つに分類できます。

1、橈骨頭骨折+肘関節後方脱臼

2、橈骨頭骨折+鉤状突起骨折+肘関節後方脱臼、いわゆるTerrible triad

3、前方への肘頭脱臼骨折、いわゆる経肘頭脱臼骨折

4、後方への肘関節脱臼骨折、Monteggia 骨折の最も近位のタイプ

【治療】

徒手整復が基本です。肘関節を軽く屈曲して、前腕を後方に押し下げながら牽引すると、通常は簡単に整復されます。整復後、肘関節を安定度に応じて1~3週間程度ギプス固定をします。その後固定を解除し関節の自動運動を行います。 整復されても、すぐに再脱臼を起こすような場合は、肘関節の広範囲な靭帯(じんたい)損傷が疑われます。この場合、動揺性を残す後遺障害となる可能性がありますので、靭帯の損傷具合によって、手術による靭帯縫合も検討します。

① ② ③ 続きを読む »

■ 病態

橈骨神経は正中(せいちゅう)・尺骨(しゃくこつ)神経と並び、腕を走る大きな神経のひとつです。橈骨神経のはたらきは大きく分けて3つです。

橈骨神経は正中(せいちゅう)・尺骨(しゃくこつ)神経と並び、腕を走る大きな神経のひとつです。橈骨神経のはたらきは大きく分けて3つです。

1、肘関節を伸ばすこと(上腕三頭筋(じょうわんさんとうきん)の収縮による) 2、上腕二頭筋と協力して肘関節を収縮すること(腕橈骨筋(わんとうこつきん)の収縮による) 3、手首と手指を伸ばすことです。

感覚領域は手の背部で親指、人差し指とそれらの間の水かき部を支配しています。 橈骨神経麻痺は、上腕中央部で上腕骨のすぐ上を走っている神経が、骨と体の外の硬い異物との間で圧迫されることで起こります。

■ 症状 症状は、手指や手首が伸ばしにくく(下垂手)なり、しびれ感と感覚の鈍さが親指と人差し指の間にある水かき部に起こります。橈骨神経麻痺は圧迫性末梢神経障害(あっぱくせいまっしょうしんけいしょうがい)のなかでも代表的なものです。例えば、深酒をしたあとに腕枕をしたり、ベンチに腕を投げ出すような無理な姿勢をすることや、腕枕をすること(フライデーナイト症候群、ハネムーン症候群といったしゃれた俗称もあります)、これら上腕で神経が圧迫されることにより発症します。

二の腕の骨折です。骨幹部は骨顆部(骨の両端、関節部分)に比べ癒着後も偽関節(くっつかない)や変形を残しづらいと言えます。しかし骨折の種類によって油断ならない特有の後遺障害を残すこともあります。

骨折の形態を復習しながら続けます。

わずかな亀裂なら保存療法で済みますが、左図のような骨折となると観血的手術でプレート固定となります。 また、開放骨折(折れた骨が上皮を突き破って露出)の場合も当然に手術療法となります。 保存療法では吊り下げギプス固定(ハンギングキャスト)や肩や肘の動きの邪魔にならない機能的装具が用いられます。

ムチ打ち、外傷性頚部症候群の症状の多くに単に首の痛みだけではなく、上肢~手指にかけての放散痛(電気が走るようなしびれを伴った痛み)がみられます。何故でしょうか?それは首の神経が鎖骨の裏を通り、腕から手指にかけてつながっているからです。

また上肢の拳上が不能となるようなケースもあります。これは首の左右の神経根の圧迫、神経孔の狭窄(きょうさく)、つまり首の頚椎と頚椎の間を通る神経がヘルニアや変形した骨の圧迫を受けたり、神経を通る隙間自体が狭くなるために起こります。稀に脊髄自体に頚椎やヘルニアの圧迫がある正中型神経圧迫でも発症するケースがあります。ひどい例ですと肩が上がらなくなった被害者(脊髄前角障害)も経験しています。

腕の拳上不能の原因は、肩腱板か? 上腕筋の損傷か? 頚部神経症状か?…医師の診断力が試されるところです。

前述のとおり、頚部の神経節を発し、鎖骨の裏側を通り抜け腕に達します。ちなみに胸郭出口症候群ではこの鎖骨裏の神経群が圧迫を受けて症状を発します。

A.腋窩神経(えきかしんけい)

続きを読む »

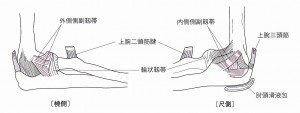

4、肘の靭帯

二つの靭帯によって関節の安定が保たれています。

橈骨側(親指側)に外側側副靭帯 尺骨側(小指側)に内側側副靭帯

輪状靭帯とは橈骨頭を取り巻いている橈尺関節の一部で、前腕の回内と回外を可能にします。

輪状靭帯とは橈骨頭を取り巻いている橈尺関節の一部で、前腕の回内と回外を可能にします。

やはり平面図ではわかりづらいです。 肘関節模型で再度見てみましょう。

橈骨側 尺骨側

続きを読む »

3、前腕筋群 ・・・肘から手首にかけての筋肉 まず、大きく2つの筋肉の束に分かれます。それぞれ手指の靭帯につながっていますので、基本的な解釈として、「手首をそらす(背屈)、指を伸ばす、広げる」には前腕伸筋群が作用し、「手首を曲げる(掌屈)、指を曲げる、握る」には前腕屈筋群が作用します。これだけを頭に入れておけば足りるように思います。

前腕伸筋群 前腕屈筋群

続きを読む »

昨日は骨を確認しました。今日は筋肉の名前を覚えましょうか。CG画像を使って見ていきましょう。

2、上腕筋群・・・上腕(二の腕)の筋肉

表側(胸腹側から見る)

裏側(背中から見る)

裏側(背中から見る)

筋肉が束になっていますので、さらに細かく解剖します ↓

① 上腕二頭筋

続きを読む »

筋肉が束になっていますので、さらに細かく解剖します ↓

① 上腕二頭筋

続きを読む »

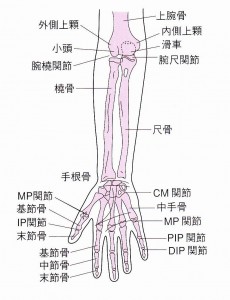

まずは解剖学的なアプローチ、各部位の名称を確認しましょう。 ご相談者様から「腕を骨折しました」と言われても、どの骨がどのように折れたかがわからなければ、後遺障害の回答へ踏み込めません。また、毎度のことですが、骨折が癒合したとしても、靭帯損傷や神経麻痺などが見逃されていないか、確認する必要があります。 1、骨と関節の名称

↑ 図の骨と関節の名称を覚えない事には、医師や患者さんと話が通じません。また、診断書には別称で書かれていることもあり、それも頭に入れます。

長管骨は読んで字のごとく長い骨です。人体を構成する主要な長い骨との解釈で足ります。上肢で言いますと上腕骨、橈骨、尺骨を指します。この長管骨は下肢同様、心臓に近い末端を近位端、遠い末端を遠位端と呼びます。

手の骨、特に関節部の手根骨、指の骨を覚えるのは大変です。これは別シリーズにて取り上げたいと思います。

次回 ⇒ 上腕の筋肉

↑ 図の骨と関節の名称を覚えない事には、医師や患者さんと話が通じません。また、診断書には別称で書かれていることもあり、それも頭に入れます。

長管骨は読んで字のごとく長い骨です。人体を構成する主要な長い骨との解釈で足ります。上肢で言いますと上腕骨、橈骨、尺骨を指します。この長管骨は下肢同様、心臓に近い末端を近位端、遠い末端を遠位端と呼びます。

手の骨、特に関節部の手根骨、指の骨を覚えるのは大変です。これは別シリーズにて取り上げたいと思います。

次回 ⇒ 上腕の筋肉

最近、TFCC損傷2件、足の後距腓靭帯損傷など、疑った症状を立証すべくMRI検査を行った結果、ビンゴ!・・・検査で損傷を見つけることが続いています。 なんか怖いくらいに冴えてます。

■ TFCC損傷

TFCCとは三角繊維軟骨複合体の略で、手首にある手根骨と腕の橈骨・尺骨の間にあり、双方のクッション、安定装置の役割をしています。ここが手首の骨折や、掌をついて転倒したショックで損傷することがあります。激しい痛みと、手首の可動制限、特にバイバイをするときに小指側に曲がらなくなります。 治療は断裂があれば当然に手術で縫合する必要があります。損傷がわずかであれば保存療法となります。

MRI検査する際も「TFCC損傷の疑いがあります、T2強調とT1脂肪抑制でお願いします!冠状断もよろしく!」と技師にしっかり伝える必要があります。漫然とした撮影ではしっかり描出できず、特に技師の技量によっては無駄な検査となる事もあります。

通常骨折を見逃す医師は稀です。骨折に気づかないと医療過誤となるからです。必ずレントゲンだけは撮ります。レントゲンでは骨折の有無を確認できますが、軟骨や靭帯の損傷はMRIじゃないと映らないのです。しかし医師は軟骨骨折、靭帯断裂などを疑わなければMRI検査まで行わず、固定や保存療法の措置を取ります。医師は続きを読む »

昨日の筋電図に続いて神経伝導速度検査を。筋電図ができないときに実施します。既に筋電図検査を行っている場合は必要性は薄れます。 ■ 神経伝導速度検査とは

末梢神経を皮膚上で電気刺激し、誘発された電位を記録し、伝導速度、振幅などを測定するものです。これによって末梢神経疾患、脊髄疾患の診断、病態の把握に活用できます。運動神経刺激によって筋肉で誘発される波形を検査する運動神経伝導検査と、感覚神経自体の電位の波形を検査する感覚神経伝導検査とに大別されます。

刺激をすることで神経や筋肉の反応が得られ、得られた反応を用いて伝わる速さを測定したり、波形の分析を行います。検査中ピリッ、ピリッと感じます。正常の場合にはある程度の決まった速さで伝わる興奮の速さが遅くなるか、もしくは反応が出ないなどの所見が認められます。障害がある場合には、障害の部位や障害の程度、障害の範囲を判断することができます。 ■ 上肢、下肢の場合

皮膚の上に電極を貼り,神経に体表から刺激を加えます。腕では通常正中神経か尺骨神経でそれぞれ運動神経線維と感覚神経線維を調べ、足では後脛骨神経で運動神経線維、腓腹神経で感覚神経線維、腓骨神経で運動と感覚神経線維を調べます。

肩の後遺障害、その基本解説は本日の6回目で一旦終了します。最後に、肩と言っても腕の骨、上腕骨の肩関節部分を取り上げます。 6、上腕骨近位端骨折

■ 治療

6、上腕骨近位端骨折

■ 治療

上腕骨近位端は4つの部位に分かれており、①上腕骨頭 ②小結節 ③大結節 ④骨幹部です。

大結節には棘上筋腱部が付着しており、棘上筋が切れたり延びたりすると、肩関節の機能障害となります(肩の後遺障害2~3 参照)。小結節には、肩甲下筋腱部が付着しています。

上腕骨近位=肩関節部が折れてしまうと、脱臼を伴うことが多く、骨折の部位、骨片(折れて転位した骨)の状態によって治療法が分かれます。軽度で転位がない場合、ハンギングキャスト(キブス包帯)、機能的装具で固定します。

関節内の骨折は、骨膜性仮骨(※)が期待できないので、転位(ズレ)がひどいと、骨頭壊死といった怖い症状が続きます。したがって横骨折、粉砕骨折、開放骨折では手術による整復が必要です。 骨幹部(上腕部分)の骨折は橈骨神経麻痺を残す可能性もあります。 ※ 骨膜性仮骨・・・骨折部に新しい骨組織が作られて自然修復していきます。これが関節内の骨折では上手く機能しないので深刻なのです。 ■ 後遺障害

やはり、運動制限を残すことが多く、可動域制限、あるいは動揺性によって、12級6号、10級10号の選択となります。 ここから先は「腕の後遺障害」に続きます。

かつての代理店時代ですが、自動車保険(バイク)のお客さんが、高速道路で車へ追突する事故を起こしました。ケガは鎖骨骨折です。幸い命に別条なく、骨がくっつきさえすれば大丈夫と思っていました。その時は後遺障害についての知識が浅く、損保の研修でも「プレート固定等の手術が進歩しており、鎖骨骨折は後遺障害にならな」と、教わっていたような気がします。

しかし癒合部分の鎖骨が盛りあがってしまい、それが外見上からも確認できます。結果的に鎖骨の変形癒合で12級6号が認定されました。「後遺障害の審査は厳しいものなので、審査の結果に期待しないで下さい」と、このお客様に説明していましたが、割とすんなり12級5号の認定となって、ホッとした事が思い出されます。

鎖骨は、胸鎖乳突筋により上方に引っ張られているため、骨折すると骨折部内側が上方へズレやすいのです。プレートやワイヤーで固定する手術がとられますが、完全に元通りに修復されず、変形を残しやすい骨といえます。 5、鎖骨骨折・脱臼 1、鎖骨遠位端骨折 (骨折部分の呼び方)

・遠位端 ・・・ 心臓から遠い部分。鎖骨の場合、肩よりの方。

・近位端 ・・・ 心臓に近い部分。鎖骨の場合、首よりの方。

・骨幹部 ・・・ 骨の中心部分。 ひびが入った程度では保存療法。しかし鳥口鎖骨靭帯損傷を伴う場合、手術が必要となります。そして肩の可動域に制限が残りやすくなります。

注意が必要なケースは関節内骨折です。肩鎖骨節(鎖骨と肩関節の結合部)にひびが入るケースで、レントゲンでも見逃されやすい部分です。自然癒合せず関節症変化となると決定的に可動制限が残ります。

※ 肩鎖骨節・・・鎖骨と肩関節の結合部。鎖骨は肩甲骨の肩峰と鳥口突起に挟まれ、肩鎖靭帯、鳥口鎖骨靭帯で結合されています。 2、鎖骨骨幹部骨折

冒頭の例のあるとおり、上方へ転位(ズレる)しやすく、ひどいと骨折部が皮を突き破り、飛び出す(開放骨折)こともあります。その為、手術による整復が後の癒合具合を左右します。また神経血管損傷も伴うケースもあり、上腕神経叢麻痺のチェックも必要です。

プレート固定で鎖骨の転位(ズレてくっつく)や、変形(癒合部が盛り上がるなど、曲がるなどの変形)を防ぎます。高齢者の場合、手術を敬遠しますので、変形が残り易いと言えます。

最近読んだ小説 「忍びの国」は面白かったです。著者は「のぼうの城」(近日映画公開します)ですっかり有名となりました和田 竜さんです。舞台は戦国時代、織田勢の伊賀攻めを史実織り交ぜ、物語は進みます。伊賀・・御存知の通り忍者の里で、作中で忍者が「縄抜けの術」を使いました。これは捕縛され縄で縛られていても、肩の関節を外して縄から抜けてしまう技です。

現在でも体操選手で可能な人がいるそうです。ケガの頻発で脱臼ぐせとなり、自らの肩をぶつけて肩の関節を外すことができると聞きました。これは医学上、「随意性肩関節脱臼」と呼び、ほとんどが後方脱臼です。

交通事故では自転車、バイクの運転者に多く、衝突の衝撃や転倒の際に手をついた時に肩に負担がかかり起きることがあります。これは「縄抜けの術」と違い、前方脱臼が圧倒的多数です。 4、外傷性肩関節前方脱臼 ■ 病態

1、バンカート病変 (関節窩前下縁の関節唇剥離)

関節唇とは肩甲骨(受け皿側)の関節面周囲にある、軟骨で出来た土手のようなものです。これが脱臼時にはがれるので、脱臼する道が出来てしまい、脱臼を繰り返すと言われています。

治療は保存療法とられますが、手術(内視鏡の一種で見ながらこの病変部を修復する方法=鏡視下バンカート修復術)も広まりつつあります。 2、ヒル・サックス病変 (上腕骨頭後外側の陥没骨折)

これは肩甲骨側ではなく、上腕骨側に発生する病変です。脱臼時に関節窩前下縁部に上腕骨の後方が押し付けられることによって上腕骨のその部分に陥没骨折を起こすことがあります。その陥没骨折を完全に修復できなかった場合、脱臼ぐせとなってしまいます。 ■ 後遺障害

習慣性脱臼では、12級6号の後遺障害等級が認められます。重篤で腋下神経麻痺が合併すると、さらに運動制限が加わります。ほとんど肩が動かなくなった場合10級10号となります。高齢者では腱板断裂や大結節骨折も伴うケースもあります。その場合も運動障害の残存から等級を計ります。脱臼癖は程度問題でもあり、不安定性程度の診断では12級13号止まりです。 ■ 立証

亜脱臼位まで圧をかけた、ストレスXPが有効でしょう。弊所の連携先の弁護士さんが、この立証に成功、12級をとりました。動揺関節の場合も圧をかけた結果、亜脱臼位まで不安定性がないと、12級6号以上の障害とはなりません。 多くの体操選手や名横綱 千代の富士を悩ませた症状です。肩の周辺の筋肉を鍛えたり、技を工夫したり、脱臼と付き合いながら競技を続けたようです。

後遺障害の立証で難しい事の一つ、それは既存障害との区別です。既存障害とは元々の持病のことです。そしてもう一つ、事故との因果関係を否定される、受傷数か月後に発生した症状です。これは事故の損傷が引金となったものなのか、それとも関係なく起こったのか?・・・調査事務所は当然後者を選択し、障害を否定します。 相談を受ける側も事故による障害であるのかどうか、それを立証できるか否か、知識と経験を積む必要があります。 3、肩腱板損傷と区別しなければならない疾患

■ 肩関節周囲炎 (いわゆる五十肩)

早い人で40代から発生する、慢性的な疼痛と拘縮です。拳上(腕の挙げ下げ)だけではなく内旋・外旋すべてに痛みが起きます。肩峰下滑液包にプロカインを注入するプロカインテストは診断治療に有効です。あとは保存療法になりますが、半年~1年で緩和します。

これを被害者が「交通事故の後遺障害だ!」と主張しても相手にされません。逆に、腱板損傷なのに医師が検査もせず、「五十肩ですね。そのうち治ります」となったら最悪です。 ■ 石灰性腱炎 (石灰性沈着性腱板炎)

腱板内にカルシウム結晶のかたまりが付着して、間節が動く際それが触り激痛が起きます。レントゲンで視認できます。ほとんどが保存療法で治癒します。 ■ 肩峰下インピンジメント症候群

反復する拳上動作で棘上筋や、肩峰下滑液包が鳥口肩峰アーチに衝突して、損傷や炎症を生じます。腱板断裂に伴い発症するケースもありますが、これは突発的な外傷によるものではなく、連続した動作によっておきる関節傷害です。したがって野球のピッチャーには投球障害肩としてお馴染みです。