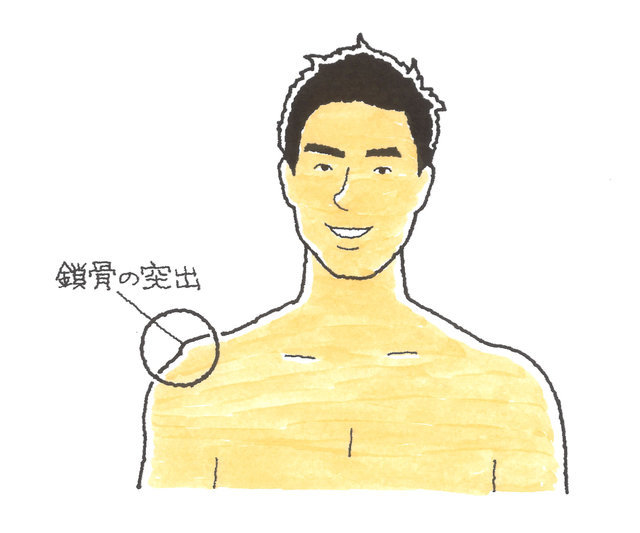

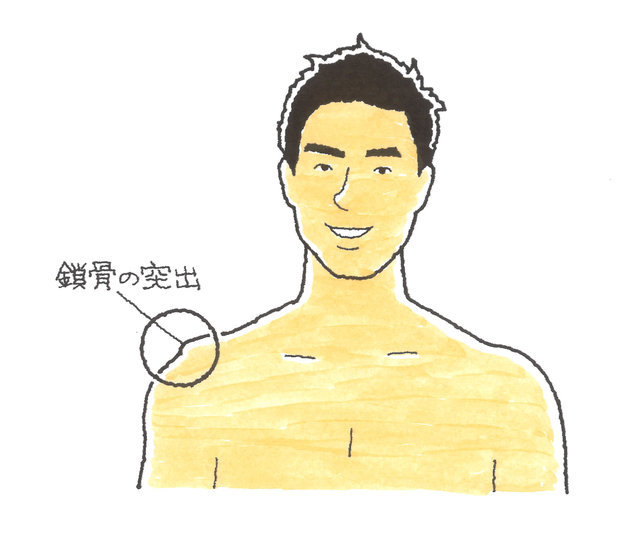

鎖骨の変形が認められる条件は、外見でわかる変形です。

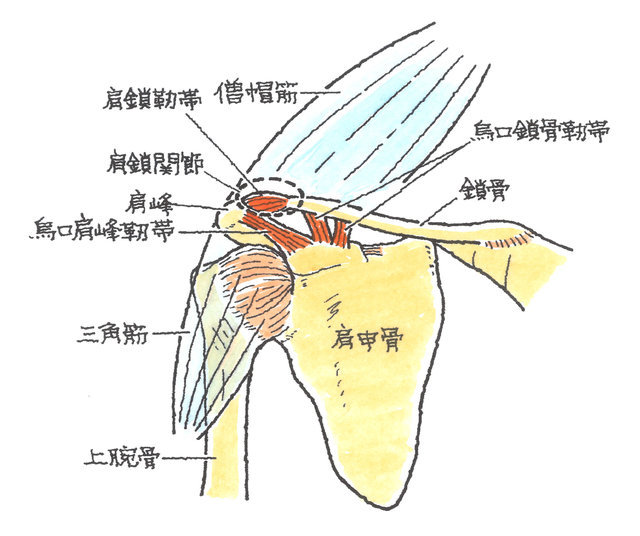

肩鎖関節の脱臼で、鎖骨がポコッと飛び出てしまうことがあります。これは鎖骨と肩峰を繋ぐ靱帯が、引っ張られて伸びてしまったことから生じます。これをピアノキーサインと呼んでいます。その程度が深刻でなければ、手術をしてまで治しません。しかし、激痛はもちろん、肩関節の可動域制限が残ることもあります。変形については、鎖骨の左右差から判断します。

ここでの問題は、ふくよかな人の場合、レントゲンでは鎖骨が上方に転位していながら、つまり、変形がありながら、外見に表れないことです。皮下脂肪で隠れてしまうのです。このような依頼者に対して秋葉事務所では、12級5号のためのダイエットを指導します。症状固定日まで、適時、電話で進捗を伺います。本件の依頼者さまも良く頑張りました。今までもきわどい例について、10人を越える鎖骨変形認定者=ダイエット成功者を輩出しています。

かつて、このような等級認定への誘導に批判を頂いたことがあります。保険会社側にしてみれば、確かに恣意的に過ぎるかもしれません。しかし、よく考えて下さい、実際に事故外傷で鎖骨は上方転位しています。それが、たまたまその時点で太っている故に外見上目立たないだけです。将来、痩せて障害が外見上現れた場合、痩せたことを悔い、後遺症の泣き寝入りを容認すべきなのでしょうか?

障害が改善するのか悪化するのか?先の事は誰もわかりません。だからこそ、後遺障害のジャッジは症状固定日の状態で決めているのです。反論もあるでしょうが、アキバ式ライザップは、障害の誇張ではなく、障害を可視化・顕在化しているのです。

治療中はストレスで太りやすいので、ケガの回復や健康の為にもよい事です

治療中はストレスで太りやすいので、ケガの回復や健康の為にもよい事です

併合11級:肩鎖関節脱臼(60代男性・福島県)

【事案】

自転車に搭乗中、青信号で交差点に進入したところ、右方向から来た信号無視の車の衝突を受け受傷。

【問題点】

画像ではあまり分からなかったが、患部を触ってみると、確かに肩鎖関節の脱臼により肩鎖靭帯が伸びている可能性が伺えた。しかし、元々ふっくらとした体形であった為、鎖骨の変形が全く外見上に表れていなかった。可動域制限もあったが、早期の相談だったため回復の余地があった。また、主治医が鎖骨の変形を後遺症と思っておらず、診断書作成についても後ろ向きであった。

続きを読む »

続きを読む »

さて、本件は「変形」を逃したものの、器質的損傷の残存、つまり、骨は元通りになっていないことが認められて12級13号となりました。仮に変形の5号が認定されたとしても、「痛み」の継続で、逸失利益10年獲得を目指し、神経症状を内包した認定結果を目指しますので、むしろ、連携弁護士はやり易いと思います。

さて、本件は「変形」を逃したものの、器質的損傷の残存、つまり、骨は元通りになっていないことが認められて12級13号となりました。仮に変形の5号が認定されたとしても、「痛み」の継続で、逸失利益10年獲得を目指し、神経症状を内包した認定結果を目指しますので、むしろ、連携弁護士はやり易いと思います。 鎖骨は奥が深いのです

鎖骨は奥が深いのです

現在、手指1件、足指2件、申請中です

現在、手指1件、足指2件、申請中です

←誰だ?

TFCC損傷は、どんだけ~?

←誰だ?

TFCC損傷は、どんだけ~?

かつて、安西先生は言った・・・名作バスケ漫画、スラムダンクからの名言です。全国の体育会男子の胸を熱くしたこの言葉、学校を卒業して社会人になっても、様々な場面で蘇ります。

かつて、安西先生は言った・・・名作バスケ漫画、スラムダンクからの名言です。全国の体育会男子の胸を熱くしたこの言葉、学校を卒業して社会人になっても、様々な場面で蘇ります。

今回3つのパターンを紹介しますが、⑴、⑵に依頼すると残念な結果と迷走が待っています。

(1)交通事故経験の少ない弁護士

今回3つのパターンを紹介しますが、⑴、⑵に依頼すると残念な結果と迷走が待っています。

(1)交通事故経験の少ない弁護士

続きを読む »

続きを読む » これらの問題をはらんでいる以上、やはり、画像が確かな証拠となるのでしょう。

本件は、医師の思惑とは別に、佐藤が画像の確保と所見の強調を提出までこだわり続けました。

これらの問題をはらんでいる以上、やはり、画像が確かな証拠となるのでしょう。

本件は、医師の思惑とは別に、佐藤が画像の確保と所見の強調を提出までこだわり続けました。

国内事務所で最もTFCC損傷に取り組んでいるかも?です

国内事務所で最もTFCC損傷に取り組んでいるかも?です