おはようございます。毎度のことですが、交通事故相談で「相談者自身の保険契約を精査すること」、これを忘れないようにしています。

<実例>

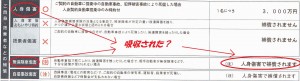

自転車で走行中、交差点で自動車と出合い頭で衝突し、足を骨折しました。そして自分にも事故の責任を指摘され、相手との過失割合が10:90となりました。結果として最終的に賠償額から10%削減されて支払われることになりました。

「悔しいです・・なんとか0:100にできませんか」

★ ポイント1

しかし、必死になって過失割合の交渉をしなくても、ご自身が契約の自動車保険の人身傷害特約でその削減分を請求し補填することが可能です。これは自動車との事故であれば、契約自動車に乗っていない場合、歩行中や自転車搭乗中でもOKなのです。

※ ただし「搭乗中のみ担保特約」となっていれば、契約自動車搭乗中に限定されます。

通販型の保険はこれが多いので注意です。

★ ポイント2

この自身契約の自動車保険ですが、自分が契約していなくても、「同居の親族」の誰かが契約していれば、保険が適用されます。

★ ポイント3

さらに、被保険者(保険が受けられる人)の欄に「同居の親族」だけではなく「別居の未婚の子」が記載されていませんか?この別居の未婚の子とは、通学のために別居に下宿している子などが代表例です。しかし、学生に限らず、独身の40歳OL一人暮らしも範囲に入ります。このOLさんが東京で交通事故でケガをして、なんと!九州の実家の親の自動車保険が使えるケースが有り得るのです。

※ 「別居の未婚の子」に年齢制限はありません。婚姻歴無のみが条件です。

一度結婚し、離婚して独身になってもダメです。ですので18歳で結婚し、19歳で離婚バツ1となった人は、未成年であっても「別居の未婚の子」から外れます。なんか腑に落ちませんが、保険約款が民法の「成年擬制」の条項に準じているためと思われます。

<民法第753条>

未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。

民法上、未成年でも婚姻すれば成年と同じように行為能力者とみなします。男子の場合18歳、女子の場合16歳になると婚姻をする事ができますが、婚姻によっても成年に達したものとみなされます。これによって親権者の同意を得ずに単独で法律行為が可能になります。この効果は離婚しても消滅しません。つまり、法律上20歳で大人ですが、未成年でも1度結婚したら大人と扱う、ということです。

★ ポイント4

この「別居の未婚の子」の解釈は他の特約や保険でも共通です。

・ 弁護士費用特約

・ 無保険車傷害特約

・ 個人賠償責任保険

・ 家族傷害保険(共済)

<まとめ>

保険適用に気付かずに請求漏れが多いと推測します。請求しなければ保険会社は払ってくれませんので。また、弁護士や行政書士に相談しても、その先生方が保険に精通していなければ見落とします。

事故相談で必ずすること・・・「自身の保険契約を洗い直す!」です。

続きを読む »

続きを読む »

多くの方は「無保険車傷害特約の約款が独立した?、だから何?」と思うでしょう。しかし、相談会にやってくる被害者さんで、「相手が任意保険に加入していないので困った・・」は決して少なくない相談なのです。これは私たちのような被害者救済を生業とするものとって座視できない問題なのです。

多くの方は「無保険車傷害特約の約款が独立した?、だから何?」と思うでしょう。しかし、相談会にやってくる被害者さんで、「相手が任意保険に加入していないので困った・・」は決して少なくない相談なのです。これは私たちのような被害者救済を生業とするものとって座視できない問題なのです。

こんな感慨にふけっている行政書士は日本に私だけかもしれません。興味ある方は

こんな感慨にふけっている行政書士は日本に私だけかもしれません。興味ある方は