まさに、労災の落とし穴!

弊所では通勤災害・業務災害中の交通事故についても多くのご相談を頂いており、その都度、自賠責だけではなく、労災にも後遺障害申請すべきと回答しております。中には、会社の理解が得られず、労災申請を諦める方もいらっしゃいますが…。自賠責と労災で重複する部分(休業損害や逸失利益)をもらうことはできませんが、今回はその中でも逸失利益に関して、判明したことがありますので、記載します。

まず、労災で後遺障害が認定された場合には、障害一時金(認定された等級に応じた日数分の給付基礎日額を受給することができる)、定額特別支給金(認定された等級により、決められた額の給付金)、障害特別一時金(認定された等級に応じた日数分の算定基礎日額を受給することができる)という3つの給付を受けることができます。定額特別支給金と障害特別一時金というのは、相手方(第三者)がいる場合であっても、別枠でもらうことができますが、障害一時金は、相手方(多くの場合は保険会社)からもらう逸失利益と重複しており、差額しかもらえません。(障害一時金よりも逸失利益が上回った場合には、支給されません。)

まさに、労災の落とし穴!

弊所では通勤災害・業務災害中の交通事故についても多くのご相談を頂いており、その都度、自賠責だけではなく、労災にも後遺障害申請すべきと回答しております。中には、会社の理解が得られず、労災申請を諦める方もいらっしゃいますが…。自賠責と労災で重複する部分(休業損害や逸失利益)をもらうことはできませんが、今回はその中でも逸失利益に関して、判明したことがありますので、記載します。

まず、労災で後遺障害が認定された場合には、障害一時金(認定された等級に応じた日数分の給付基礎日額を受給することができる)、定額特別支給金(認定された等級により、決められた額の給付金)、障害特別一時金(認定された等級に応じた日数分の算定基礎日額を受給することができる)という3つの給付を受けることができます。定額特別支給金と障害特別一時金というのは、相手方(第三者)がいる場合であっても、別枠でもらうことができますが、障害一時金は、相手方(多くの場合は保険会社)からもらう逸失利益と重複しており、差額しかもらえません。(障害一時金よりも逸失利益が上回った場合には、支給されません。)

ほとんどの場合、逸失利益>障害一時金となるので問題ありませんが、自賠責で非該当・労災で14級の場合はどうでしょう。自賠責では非該当なので、そもそも逸失利益はありませんが、労災で14級が認められると給付基礎日額×56日分がもらえることになります。これは、労災が自賠責よりも上位の等級認定となった場合にもあり得ることです。

この際、保険会社と示談する前に労災を請求するのと、示談した後に請求するのでは、給付が変わってしまいます。示談する前に請求した場合には、給付基礎日額×56日分の障害一時金と障害特別一時金、定額特別支給金がもらえますが、示談した後に請求した場合では、なんと障害一時金がもらえません!給付基礎日額が10,000円だとしたら、56万円ももらい損ねてしまうのです。これっておかしくありませんか?理由としては、「示談によって今回の交通事故に関する請求権限を全て放棄したとみなされる」というものだそうですが、年金の場合には、控除年数があることから、例え示談後の請求であったとしてももらえるようなのです。

以下の文言がいつからか東京労働局のHPにも載っていました。

示談を行う場合について

示談とは、被災者が交通事故による不法行為などによって他人から損害を受けたことにより損害賠償請求権が発生した場合に、第三者との合意に基づいて早期に解決するため、当事者の話し合いにより互いに譲歩し、互いに納得し得る額に折り合うために行われるものであり、その全部又は一部を自由に免除することもできます。

なお、労災保険の受給権者である被災者等と第三者との間で被災者の有する全ての損害賠償についての示談(いわゆる全部示談)が、真正に(錯誤や脅迫などではなく両当事者の真意によること。)成立し、受給権者が示談額以外の損害賠償の請求権を放棄した場合、政府は、原則として示談成立以後の労災保険の給付を行わないこととなっています。

例えば、労災保険への請求を行う前に100万円の損害額で以後の全ての損害についての請求権を放棄する旨の示談が真正に成立し、その後に被災者等が労災保険の給付の請求を行った場合、仮に労災保険の給付額が将来100万円を超えることが見込まれたとしても、真正な全部示談が成立しているため、労災保険からは一切給付を行わないこととなりますので、十分に注意してください。

したがって、示談を行ったときは、速やかに労働局又は労働基準監督署に申し出るようにしてください。その際には、示談書の写しも提出するようにしてください。

なお、同一の事由について労災保険の給付と民事損害賠償の双方を受け取っている場合には、重複している部分について回収されることになりますので、この点についても十分に注意してください。

因みにですが、先程の例のように、自賠責が非該当、労災だけ14級だった場合でも、56日分の一時金を労災が保険会社に求償するようです。保険会社としては、自賠責で非該当だったのに、なぜ労災が勝手に認定した分を支払わなければならないのか(怒!)と思うでしょう。このようなケースでは、恐らく回収不能です。労災と保険会社がどのようなやり取りをしているのか、現場の担当者に聞いてみたいものです。

![]() 続きを読む »

続きを読む »

近年は、そのような担当者にあたることはなく、普通に使わせてくれます。なぜなら、健康保険に同じく、「使うか否か」、「その順番」でさえも、請求者の意思が第一と法で定められています。以下に結論します。

1.

近年は、そのような担当者にあたることはなく、普通に使わせてくれます。なぜなら、健康保険に同じく、「使うか否か」、「その順番」でさえも、請求者の意思が第一と法で定められています。以下に結論します。

1.

”労災を使わせないようにする” こと、これが労災請求の影の部分と言えます。ここで、冒頭の話に戻ります。百歩譲って、会社側が労災請求に勘違いがあっても仕方無いと言えますが、指導する立場である顧問社労士が間違った誘導をすることがあまりにも多いのです。労災を認めない社長の言い分でよく「顧問社労士に聞いたら、労災はでないから」、「社労士がダメと言った」などが多いのです。理由は、その社労士に顧問料を払っているのは社員さんではなく、社長さんだからに他なりません。社長の意に沿うよう働くのが顧問の存在意義と言えます。ケガをした気の毒な社員であっても、”肩入れなどしない”立場なのです。それ以外の理由としては、社労士が単に勉強不足、あるいは面倒だからでしょうか。

社労士先生は企業側、あるいは社長の味方である以上、労働者は自ら請求手続きを押し通すしかないのです。もちろん、労災請求に理解のある社長さんと、それに協力的な社労士先生もおりますが、残念ながらそのようなペアは小数に感じています。とてつもなく多くの被災者が、労災請求を断念しているのではないでしょうか。

被災者は誰を味方に付けるのか? 労災請求の専門家は? もう、答えはおわかりですね。

困った被災者が、このHPにたどり着く事を祈るばかりです。

”労災を使わせないようにする” こと、これが労災請求の影の部分と言えます。ここで、冒頭の話に戻ります。百歩譲って、会社側が労災請求に勘違いがあっても仕方無いと言えますが、指導する立場である顧問社労士が間違った誘導をすることがあまりにも多いのです。労災を認めない社長の言い分でよく「顧問社労士に聞いたら、労災はでないから」、「社労士がダメと言った」などが多いのです。理由は、その社労士に顧問料を払っているのは社員さんではなく、社長さんだからに他なりません。社長の意に沿うよう働くのが顧問の存在意義と言えます。ケガをした気の毒な社員であっても、”肩入れなどしない”立場なのです。それ以外の理由としては、社労士が単に勉強不足、あるいは面倒だからでしょうか。

社労士先生は企業側、あるいは社長の味方である以上、労働者は自ら請求手続きを押し通すしかないのです。もちろん、労災請求に理解のある社長さんと、それに協力的な社労士先生もおりますが、残念ながらそのようなペアは小数に感じています。とてつもなく多くの被災者が、労災請求を断念しているのではないでしょうか。

被災者は誰を味方に付けるのか? 労災請求の専門家は? もう、答えはおわかりですね。

困った被災者が、このHPにたどり着く事を祈るばかりです。

相容れない二つの制度?

交通事故に携わっている方や役所関係の方からすると、「そんなことあり得ない!」と怒られてしまいそうなタイトルですが、実は両方使えることがあるのです。今回はその実例を紹介したいと思います。

事例としては、業務中に0:100の事故に遭い、後遺症が残ったというよくあるケースです。被害者さんには過失がないので、自由診療の一括対応で問題ないのですが、長期入院のお怪我だったため、保険会社の担当者に説得(第三者行為届等も全てやりますので…といった具合でしょうか)され、健康保険での一括対応に切り替えました。相手損保は「健保使って!」とうるさいのが常です。

相容れない二つの制度?

交通事故に携わっている方や役所関係の方からすると、「そんなことあり得ない!」と怒られてしまいそうなタイトルですが、実は両方使えることがあるのです。今回はその実例を紹介したいと思います。

事例としては、業務中に0:100の事故に遭い、後遺症が残ったというよくあるケースです。被害者さんには過失がないので、自由診療の一括対応で問題ないのですが、長期入院のお怪我だったため、保険会社の担当者に説得(第三者行為届等も全てやりますので…といった具合でしょうか)され、健康保険での一括対応に切り替えました。相手損保は「健保使って!」とうるさいのが常です。

誰かが動かなければ、収まりつかないのです

誰かが動かなければ、収まりつかないのです

労災と交通事故(通勤災害)は切っても切れない関係です

今回は、労災が適用される交通事故において、保険会社からもらう賠償金には控除されない障害特別一時金について説明します。

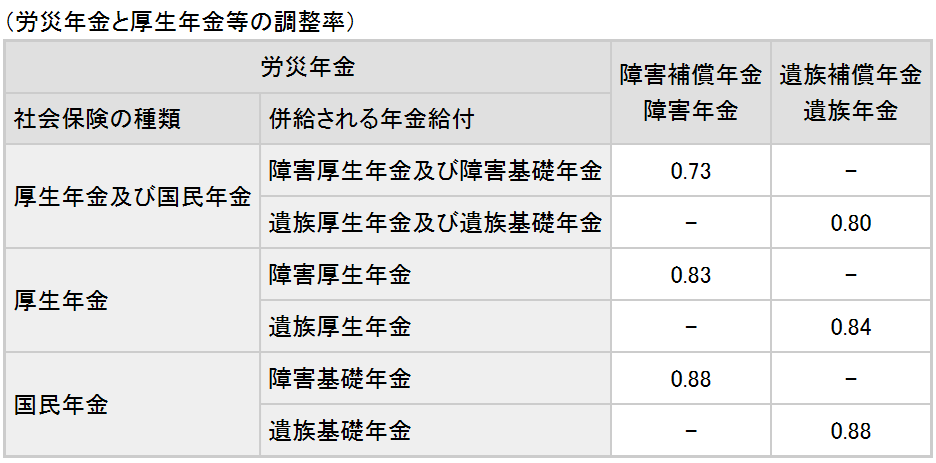

労災で後遺障害が認定されると、障害年金(7級から1級)障害一時金(14級から8級)、障害特別支給金、障害特別一時金、を受給することができます。交通事故とは関係のない労災事故であれば、全て満額受給することができますが、交通事故では、相手方から支払われる後遺障害慰謝料・逸失利益というものが障害年金・障害一時金と重複してしまうため、金額によっては、労災からもらえない、年金では、一定期間もらうことができないといったことが生じます。

しかしながら、障害特別支給金と障害特別一時金については、相手方から貰うお金とは別に受給することができます。この点だけでも労災に請求するメリットはあります。これは、治療費を労災で請求したかどうかは関係ありません。最後の最後に会社と病院に書類を記載してもらい、申請すればOKです。(もちろん、労災でも後遺障害の審査がありますので、必ず貰えるわけではありませんが…)

労災と交通事故(通勤災害)は切っても切れない関係です

今回は、労災が適用される交通事故において、保険会社からもらう賠償金には控除されない障害特別一時金について説明します。

労災で後遺障害が認定されると、障害年金(7級から1級)障害一時金(14級から8級)、障害特別支給金、障害特別一時金、を受給することができます。交通事故とは関係のない労災事故であれば、全て満額受給することができますが、交通事故では、相手方から支払われる後遺障害慰謝料・逸失利益というものが障害年金・障害一時金と重複してしまうため、金額によっては、労災からもらえない、年金では、一定期間もらうことができないといったことが生じます。

しかしながら、障害特別支給金と障害特別一時金については、相手方から貰うお金とは別に受給することができます。この点だけでも労災に請求するメリットはあります。これは、治療費を労災で請求したかどうかは関係ありません。最後の最後に会社と病院に書類を記載してもらい、申請すればOKです。(もちろん、労災でも後遺障害の審査がありますので、必ず貰えるわけではありませんが…) 続きを読む »

続きを読む »

<ITmedia NEWSさま(9/30配信)記事より引用>

<ITmedia NEWSさま(9/30配信)記事より引用>