ご依頼者の持病で、少なからず腎不全を持つ方がおります。重度の患者さんは、腎臓機能を保つために透析が必要です。基本知識だけでも少し勉強したいと思います。お馴染みメディカルノート様から参照、引用しました。

【1】腎臓の働きと透析

透析とは、“透析療法”のことで、腎臓の機能が低下した場合に、その機能を人工的に置き換える治療のことです。血液透析と腹膜透析の2つの治療法があります。

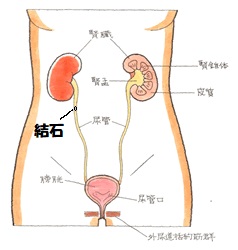

腎臓は体内の水分やナトリウム、カリウムなどのミネラルの量を調節して体液の量や濃度を一定に保つはたらきや、老廃物を体の外に排泄するはたらきを持っています。腎機能が低下した状態を腎不全と呼びますが、腎不全が進行すると尿毒症と呼ばれる状態を引き起こし、放置すると命に関わる事態となります。現代の医学では、腎移植を行わない限り一度失われた腎機能を回復させることはできません。透析は低下した腎機能を代替する療法で、腎不全患者さんにとってなくてはならない治療であるといえます。

2019年の調査では、日本の透析患者数は約34万人であり、366人に1人が透析を受けているといわれています。

透析の目的は、腎臓の機能のほとんどが消失した末期腎不全や急性腎障害などの腎疾患に対して、腎臓の機能を代替することを目的とした治療です。腎臓の機能を回復させるための治療ではないため、病気の治癒を期待するものではありません。

【2】透析の種類

透析には血液透析と腹膜透析の2種類があります。

① 血液透析

血液を体外に循環させ、ダイアライザーと呼ばれる透析膜を介して余分な水や老廃物を除去する方法です。ダイアライザーには透析液と、水分と小さな物質のみを通す膜(半透膜)が設置されており、余分な水や老廃物を除去して、必要な電解質などを補充することができます。通常、透析が受けられる医療機関に週3回通院し、1回4~5時間の治療を受けます。また、通院治療のほかに自宅に透析装置を設置する在宅血液透析もあります。

腎臓の機能を代行する腎代替療法の中ではもっとも普及した治療法で、日本では透析患者の96.5%が血液透析を受けているともいわれています(2015年末時点)。

② 腹膜透析

自分の体の腹膜を透析の装置として用いる方法です。腹膜は胃や腸などを覆う膜状の組織で、お腹の中に透析液を入れておくことで腹膜を通して過剰な水分や不要な老廃物などを透析液に移動させることができます。透析液が入ったバックを1日に3~4回交換する方法(CAPD:continuous ambulatory peritoneal dialysis:持続携行式腹膜透析)と寝ている間に機械を使って自動的に腹膜透析を行う方法(APD:automated peritoneal dialysis:自動腹膜透析)があります。基本的には自宅で治療を続け、月1、2回程度通院します。

腹膜透析を長く続けることで被嚢性腹膜硬化症と呼ばれる合併症のリスクが高くなるため、一般的には腹膜透析を始めてから8年程度で血液透析や腎移植を検討します。しかし、血液透析に比べて通院が少なくて済むことや、腎臓の機能を長く残すことができるメリットがあり、若年で透析治療が必要になったときには、学業や就労などへの影響が少ない治療法です。

また、週3回の通院が困難であったり、心血管系合併症のため血液透析が選択しづらかったりする患者さんは、自宅で緩徐に行う腹膜透析が合っている場合があります。高齢で食事量が少ない患者さんは、腹膜から吸収されるブドウ糖がカロリー補充というメリットになることもあります。

そのほか、血液透析の長期化や加齢に伴う血管系の合併症やシャントの血管不足などで血液透析での透析が困難になったり、週3回の通院が困難になったりするなど、血液透析療法を続けることが患者さんや家族の生活の質(QOL)の低下につながることがあります。透析医療の人生の最終段階における医療(終末期医療)*の1つの手段として、柔軟性が高く身体的負担の少ない腹膜透析を選択する場合もあります。

*平成27年3月に厚生労働省 検討会において終末期医療から名称変更

つづく

続きを読む »

人体の不思議?

人体の不思議?

① 主成分 ベタヒスチンメシル酸塩(Betahistine mesilate)

① 主成分 ベタヒスチンメシル酸塩(Betahistine mesilate)

健康保険税が高いんです!

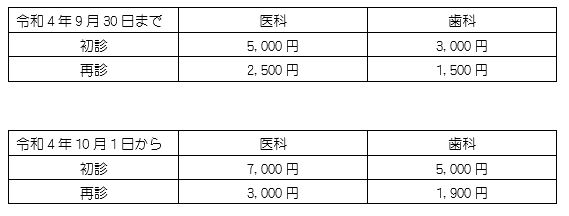

令和4年4月1日に実施された22年度の診療報酬改定によって、「大病院への紹介状なしでの受診」に関する特別料金の増額が決定し、令和4年10月1日から変更となることとなりました。そもそも、「なぜ、紹介状なしで大病院を受診してはいけないのか」ということですが、大病院では高度な医療が必要な患者が多いため、専門的な医療や対応を大病院が担い、日常的な病気やケガについては個人病院やクリニックが担うという分業体制になっているのです。まずは町の医師に診てもらい、大病院での検査や診察が必要と判断された場合に、紹介状を作成し、受診するという流れになるわけですね。また、大病院側としても、紹介状があるということは、一定の担保がある(町の医師が検査等を必要としている、背景事情等に不可解なことがない)ため、安心して診ることができるのです。

さて、この特別料金ですが、現在の金額と改定された金額を比べてみましょう。

健康保険税が高いんです!

令和4年4月1日に実施された22年度の診療報酬改定によって、「大病院への紹介状なしでの受診」に関する特別料金の増額が決定し、令和4年10月1日から変更となることとなりました。そもそも、「なぜ、紹介状なしで大病院を受診してはいけないのか」ということですが、大病院では高度な医療が必要な患者が多いため、専門的な医療や対応を大病院が担い、日常的な病気やケガについては個人病院やクリニックが担うという分業体制になっているのです。まずは町の医師に診てもらい、大病院での検査や診察が必要と判断された場合に、紹介状を作成し、受診するという流れになるわけですね。また、大病院側としても、紹介状があるということは、一定の担保がある(町の医師が検査等を必要としている、背景事情等に不可解なことがない)ため、安心して診ることができるのです。

さて、この特別料金ですが、現在の金額と改定された金額を比べてみましょう。

ここで勘違いをしないでいただきたいこととしては、この改定によって病院側が儲かるといった仕組みではないということです。患者負担になった金額というのは、元々保険適用となっていた項目が適用外になっただけなので、病院に支払われる金額に変わりはありませんが、健康保険が負担する金額が圧縮されるということです。あえて紹介状をもらわずに大病院を受診する患者に対して、健康保険がそこまで手厚いサポートをする必要があるのか?ということだと思います。現在は高齢化社会が進み、健康保険の負担が国と若年層に重くのしかかっています。(現に私は1年間に1回も病院に行かないにもかかわらず、高額な健康保険料を毎月収めていますので・・・。)

ここで勘違いをしないでいただきたいこととしては、この改定によって病院側が儲かるといった仕組みではないということです。患者負担になった金額というのは、元々保険適用となっていた項目が適用外になっただけなので、病院に支払われる金額に変わりはありませんが、健康保険が負担する金額が圧縮されるということです。あえて紹介状をもらわずに大病院を受診する患者に対して、健康保険がそこまで手厚いサポートをする必要があるのか?ということだと思います。現在は高齢化社会が進み、健康保険の負担が国と若年層に重くのしかかっています。(現に私は1年間に1回も病院に行かないにもかかわらず、高額な健康保険料を毎月収めていますので・・・。)

高齢者や骨粗しょう症患者は、圧迫骨折によって寝たきりの状態につながる危険性があるため、保存療法ではなく経皮的椎体形成術と呼ばれる手術を行うことが多いようです。経皮的椎体形成術はPVP若しくはVPとBKPに分類されます。どちらも同じような手術ではありますが、違いが少しあります。

高齢者や骨粗しょう症患者は、圧迫骨折によって寝たきりの状態につながる危険性があるため、保存療法ではなく経皮的椎体形成術と呼ばれる手術を行うことが多いようです。経皮的椎体形成術はPVP若しくはVPとBKPに分類されます。どちらも同じような手術ではありますが、違いが少しあります。

私達の取る方法として多くを占めるのは、やはり「秀吉」型の工夫です。診断書記載までの段取りや事情を整理して臨みます。因果関係の資料を提示、医師が安心して判断頂けるよう準備をします。

私達の取る方法として多くを占めるのは、やはり「秀吉」型の工夫です。診断書記載までの段取りや事情を整理して臨みます。因果関係の資料を提示、医師が安心して判断頂けるよう準備をします。 スポーツ中に受傷する外傷(脱臼、捻挫、骨折、靭帯損傷など)はもちろん、肘や肩など関節の繰り返し動作で生じる障害(野球肩・肘、テニス肘など)、これらを専門に診るドクターです。更に肩や膝などパーツに特化した専門医もおり、最近はこれらパーツごとの専門外来も増えたと思います。いずれも、交通事故外傷に通じるもので、大変頼りになります。

スポーツ中に受傷する外傷(脱臼、捻挫、骨折、靭帯損傷など)はもちろん、肘や肩など関節の繰り返し動作で生じる障害(野球肩・肘、テニス肘など)、これらを専門に診るドクターです。更に肩や膝などパーツに特化した専門医もおり、最近はこれらパーツごとの専門外来も増えたと思います。いずれも、交通事故外傷に通じるもので、大変頼りになります。

続きを読む »

続きを読む »

「知らんわい」

「知らんわい」