【事案】

公園で遊んでいる際、関係のない他の子に腕を引っ張られ受傷した。骨折部の癒合が進むが、しびれ、感覚麻痺、握力の低下が残存した。

【問題点】

相手方の親御さんに個人賠償責任保険の加入があったのは幸いも、相手方は単なる子供のケンカとして無関心、保険会社もケンカ両成敗=五分五分の責任と回答してきた。また、上肢の障害も軽度の神経症状と判断され、14級9号相当の回答がきた。確かに、診断書も記載ミスが散見され、症状の原因に踏み込んだ内容ではなかった。

【立証ポイント】

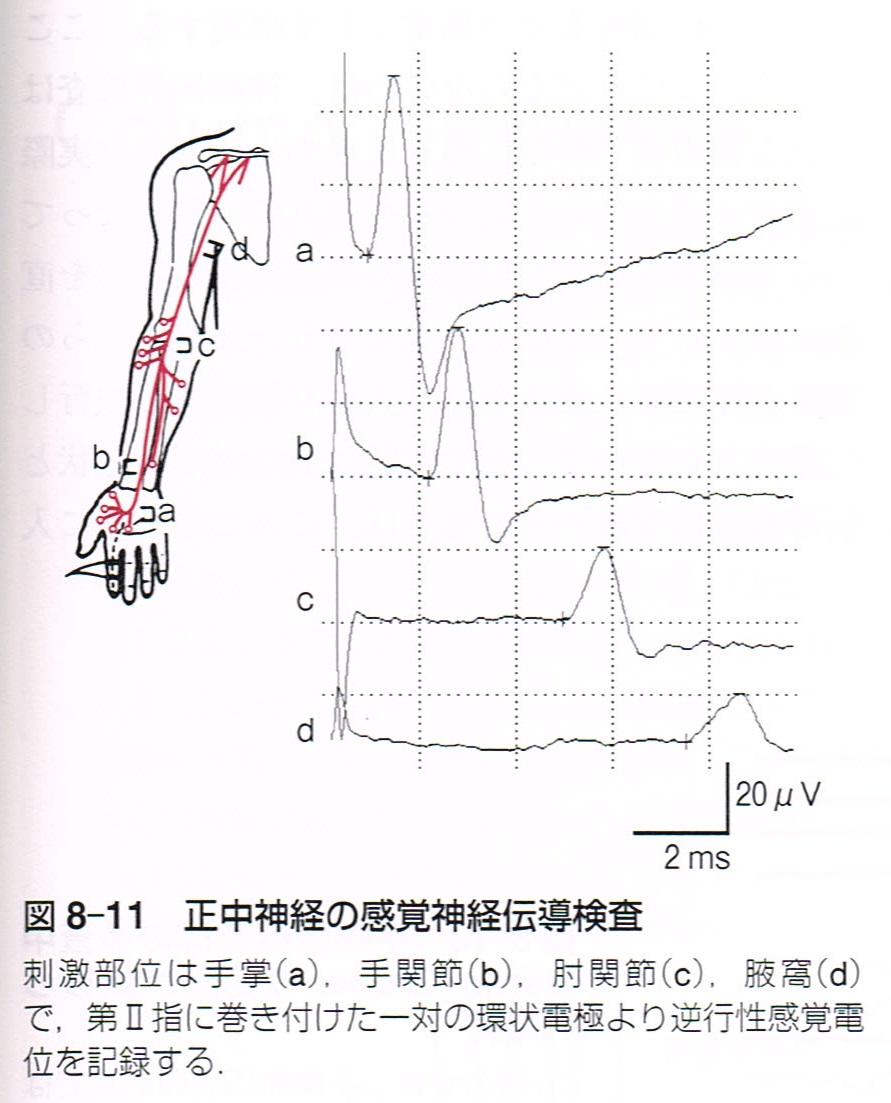

不当な対応にご両親は憤慨、相談会に参加された。上肢の骨折部のレントゲン、MRIを丹念に確認も明確な異常は見出せず、3DCTと神経伝導速度検査の実施を提案した。神経伝導速度検査の結果、とくに「SCV(感覚神経速度)に著明な遅延」との所見から、「正中神経障害」の診断名を確実にした。新たな検査結果を付して主治医に診断書の修正を依頼、これらの資料を基に詳細な意見書を作成して、連携弁護士に託した。

<引用:『神経伝検査と筋電図を学ぶ人の為に』 医学書院>

<引用:『神経伝検査と筋電図を学ぶ人の為に』 医学書院>

再び後遺障害請求書を提出した結果、相手方保険会社は顧問医に諮問、「12級の可能性あり」との回答に至った。後はご両親が丹念にまとめた事故状況の資料を基に、一方的な暴力による傷害事件であると押し切り、正当かつ十分な賠償金を勝ち取った

本件は、お母様の法的知識と、なにより執念が解決の原動力となった。

(平成31年4月)

【立証ポイント】

【立証ポイント】