靭帯損傷による膝関節の動揺性の立証・・・今や交通事故を扱う弁護士・行政書士にとって、ストレスXPはおなじみの検査となっています。秋葉事務所でも30件を超える実例を経験してまいりました。 膝の主要4靭帯(前十字、後十字、内側側副、外側側副)が完全断裂しないまでも、部分断裂(靭帯繊維の一部が切れた)、深層断裂(組織内部の断裂)の場合、靭帯が伸びて、膝関節が「ぐにゃ」っと崩れるような、やっかいな機能障害となります。当然、歩行に支障きたすレベルでは手術適用、膝蓋腱から靭帯を移植したり、金属で補強するなど、いくつかの術式があります。それ程に深刻な動揺性がない場合は、周辺の筋肉(大腿4頭筋など)を鍛えて、関節をしっかり保持するリハビリ指導、運動療法も行われています。

自賠責保険の後遺障害の立証では、膝が「ぐにゃ」としていることを「主張する」だけではダメです。他覚的・医学的に証明しなければなりません。「ぐにゃ」っとしている証拠が必要なのです。

そこで、膝を前方に引っ張った、又は左右に折った状態のレントゲン写真を撮る必要があります。通常、医師は治療の過程でわざわざそんな検査はしません。損害賠償上の必要性があることを、こちらから医師に理解を促す必要があるのです。だからこそ、私たちの仕事の存在価値があると言えます。 前置きが長くなりましたが、関節に圧をかける機材として、テロスなるものがあります。(↓ 写真)

左右(外反・内半)はテロスが有効と思います

左右(外反・内半)はテロスが有効と思います

テロスで膝関節をゆるんでいる方向に曲げます。この設備のある病院は大変貴重です。多くの被害者さんにとって、(検査できる)病院探しに苦労するはずです。しかし、稀に協力的な医師が存在するもので、テロスがなくても徒手で関節を引っ張って撮影して下さいます。そのような医師に何度か救われてきました。

また、経験上、前十字靭帯の場合は、徒手による撮影の方が明確な画像になる傾向です。もちろん医師の徒手技術に左右されますが、私自身も前方引出し検査、ラックマン検査を励行していますから(医師の指導のもと)、ゆるんだ膝関節を前方に引き上げるコツみたいなものを、身をもって感じています。

断言します、テロスより徒手による撮影がベターです。機会あれば、依頼者さまのご許可を頂き、徒手によるストレス画像をお見せしたいと思います。

断言します、テロスより徒手による撮影がベターです。機会あれば、依頼者さまのご許可を頂き、徒手によるストレス画像をお見せしたいと思います。

続きを読む »

自賠責保険は、その後遺障害の審査上、診断書の計測値を必ずしも真に受けていません。必ず、関節が曲がらなくなる理由を画像に求めます。つまり、画像上、骨が曲がって癒合した、関節面に不整が残った、靭帯の断裂が影響したなど、物理的に曲がらないことが確認できなければ、可動域の数値を疑います。もしくは、神経麻痺で動かない場合も、筋電図検査で数値を確認できなければ認めません。関節の角度だけで判断してはいないのです。

詳しくは、7年前の記事をご覧下さい。⇒

自賠責保険は、その後遺障害の審査上、診断書の計測値を必ずしも真に受けていません。必ず、関節が曲がらなくなる理由を画像に求めます。つまり、画像上、骨が曲がって癒合した、関節面に不整が残った、靭帯の断裂が影響したなど、物理的に曲がらないことが確認できなければ、可動域の数値を疑います。もしくは、神経麻痺で動かない場合も、筋電図検査で数値を確認できなければ認めません。関節の角度だけで判断してはいないのです。

詳しくは、7年前の記事をご覧下さい。⇒  続きを読む »

続きを読む » 膝の後遺障害立証こそ、その事務所の力量を示すと言っても過言ではないと思います

膝の後遺障害立証こそ、その事務所の力量を示すと言っても過言ではないと思います

続きを読む »

続きを読む » 動揺性、それが5mm前後であれば、多くは保存療法を選択します。リハビリでは、大腿四等筋を鍛えて弱くなった靱帯を助け、膝の安定性を確保することが目標となります。また、靱帯の完全断裂、又は1~2cmを越える高度な動揺性を示す場合、このレベルでは歩行に支障をきたすので手術(靱帯の再建術・・・膝蓋腱等から移植することもあります)の判断となります。

動揺性、それが5mm前後であれば、多くは保存療法を選択します。リハビリでは、大腿四等筋を鍛えて弱くなった靱帯を助け、膝の安定性を確保することが目標となります。また、靱帯の完全断裂、又は1~2cmを越える高度な動揺性を示す場合、このレベルでは歩行に支障をきたすので手術(靱帯の再建術・・・膝蓋腱等から移植することもあります)の判断となります。 よく言えば「総合判断」、悪く言えば「曖昧」です。したがって、賠償上の判断基準と臨床上の計測・判断が繋がらない、または食い違うことが起きてしまいます。本例もその代表例です。これでは、明確な基準から正確な判断を求める、ある意味真面目な医師は記載に迷うと思います。一方、手で関節を引っ張って、なんとなく「前方1cm」と賠償上の目安に乗って記載して頂ける医師もおります。

よく言えば「総合判断」、悪く言えば「曖昧」です。したがって、賠償上の判断基準と臨床上の計測・判断が繋がらない、または食い違うことが起きてしまいます。本例もその代表例です。これでは、明確な基準から正確な判断を求める、ある意味真面目な医師は記載に迷うと思います。一方、手で関節を引っ張って、なんとなく「前方1cm」と賠償上の目安に乗って記載して頂ける医師もおります。 機能障害は神経症状より優位な後遺症なのです!

機能障害は神経症状より優位な後遺症なのです!

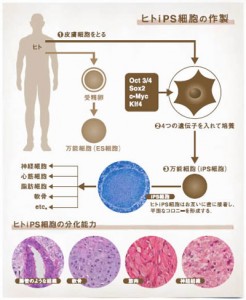

iPS細胞は受精卵のように体を構成するすべての細胞に分化できる能力を持っている。そして患者の皮膚細胞から作製したiPS細胞を、治療に使う神経や筋肉などの細胞に分化させ、患者に移植することで病気や怪我で失われた機能を回復させることが可能になる。皮膚という完全に分化した状態の細胞に4つの遺伝子を組み込むことによって受精卵のような状態に戻し、受精卵と同様の万能性を作りだしたことが画期的とされ、生物学の常識を覆したと言われている。

iPS細胞は受精卵のように体を構成するすべての細胞に分化できる能力を持っている。そして患者の皮膚細胞から作製したiPS細胞を、治療に使う神経や筋肉などの細胞に分化させ、患者に移植することで病気や怪我で失われた機能を回復させることが可能になる。皮膚という完全に分化した状態の細胞に4つの遺伝子を組み込むことによって受精卵のような状態に戻し、受精卵と同様の万能性を作りだしたことが画期的とされ、生物学の常識を覆したと言われている。