今年の異議申立て成功例から、上肢に絞って3つ紹介しましょう。 毎度、相談者に口をすっぱくして説明していること、それは「自賠責は画像から等級を決めているのですよ!」です。最近はネット上で”関節の可動域で等級が決まる”ことを解説している文章によく出くわします。しかし、自賠の審査はそれ程、安易・単純ではありません。

詳しくは過去記事 → 可動域制限の神髄

ネット上では誰もが専門家です。しかし、本例のようにプロとは言い難い安直な知識、能力不足、倫理感に疑問のある事務所も残念ながら存在します。

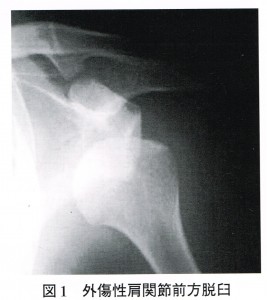

14級9号⇒12級13号:肩関節脱臼・大結節骨折 異議申立(60代女性・東京都)

【事案】

自転車搭乗中、後方より自動車に追突される。右肩から転倒、肩関節を脱臼した。救急搬送後、肩関節は整復されたが、以後、疼痛と可動域制限が残存した。

初回申請は他事務所に依頼し、その事務所の指導で可動域制限を主訴とした。しかし、調査事務所は可動域制限を否定、疼痛の残存のみ(14級9号)の評価となった。

【問題点】

まず、画像を精査した。肩関節は整復されており、確かに目立った変形や転位は見られなかった。さらに、リハビリ記録で肩関節の可動域数値が記録されており、数値は回復傾向であった。しかし、先の事務所は「医師の計測の際、肩関節は痛みが生じるところで止めて下さい」と2分の1制限を示唆した。症状固定時にそれほどの制限はないはず。この事務所、一歩間違えれば詐病教唆である。

【立証ポイント】

画像から脱臼の際に上腕骨大結節にわずかな骨折があり、症状固定時の画像でも遊離骨片が発見できた。器質的損傷が残存している以上、12級13号が妥当として異議申し立てする方針とした。加えて可動域制限が認められる画像所見ではないことを依頼者に説明し、可動域制限で等級を狙うのは諦めさせた。

作業としてCT検査を依頼したが、主治医は疼痛の原因を筋硬結とみており、当然ながらこのような面倒事に協力的ではなかった。それでも手紙で検査を依頼して渋々実施させたところ、骨片が現在も残っている3D画像を確保できた。これにて主治医も原因は筋腱だけではなく骨片にもあると認め、医療回答書に記載して頂いた。さらに、画像所見をより強固にするため、画像読影を読影医に依頼、鑑定書を作成した。これら医証を揃えて異議申立てを提出、続く調査事務所からの医療照会に再び医師と丁寧に対応した。こうして本来あるべき結果の12級13号が認められた。

総括すると、本件は「”画像を見ない””安易に可動域制限を装わせる”法律家に任せた結果、間違った方向に誘導されてしまった」と言えます。これも被害者の2次被害の典型例でしょう。依頼先を選ぶ際、被害者は慎重、賢明な判断が必要です。後遺障害の世界は画像読影力がものを言うのです。

続きを読む »

続きを読む »

続きを読む »

続きを読む »