歩行者は守られています

今回は歩行者側に問題のある事例を紹介します。年齢・性別を問わず目立つのが歩行者の信号無視です。ドライバー側からしてみれば、歩行者が違反を繰り返したとしてもお咎めなしというのは正直納得できません。違反切符を切られてもいいような気がしますが、それはさておき歩行者の赤横断と自動車の青信号進入の過失について見てみましょう。

歩行者は守られています

今回は歩行者側に問題のある事例を紹介します。年齢・性別を問わず目立つのが歩行者の信号無視です。ドライバー側からしてみれば、歩行者が違反を繰り返したとしてもお咎めなしというのは正直納得できません。違反切符を切られてもいいような気がしますが、それはさておき歩行者の赤横断と自動車の青信号進入の過失について見てみましょう。

(前回同様、私の通勤経路内で最も信号無視をする歩行者が多い交差点です。)

歩行者は守られています

今回は歩行者側に問題のある事例を紹介します。年齢・性別を問わず目立つのが歩行者の信号無視です。ドライバー側からしてみれば、歩行者が違反を繰り返したとしてもお咎めなしというのは正直納得できません。違反切符を切られてもいいような気がしますが、それはさておき歩行者の赤横断と自動車の青信号進入の過失について見てみましょう。

歩行者は守られています

今回は歩行者側に問題のある事例を紹介します。年齢・性別を問わず目立つのが歩行者の信号無視です。ドライバー側からしてみれば、歩行者が違反を繰り返したとしてもお咎めなしというのは正直納得できません。違反切符を切られてもいいような気がしますが、それはさておき歩行者の赤横断と自動車の青信号進入の過失について見てみましょう。

(前回同様、私の通勤経路内で最も信号無視をする歩行者が多い交差点です。)

銀ブラではなく、銀座サク(サクサク歩いて通勤)

最近、運動も兼ねて最寄りの八丁堀駅よりも3つ前の銀座駅で降りて、歩くようにしています。猛暑のおかげで、事務所に到着する頃には汗だくになっていますが、たまに吹く風が心地よく、今後も続けられそうです。さて、今回は通勤中によく目にする歩行者VS自動車の事例についてまとめてみます。

銀ブラではなく、銀座サク(サクサク歩いて通勤)

最近、運動も兼ねて最寄りの八丁堀駅よりも3つ前の銀座駅で降りて、歩くようにしています。猛暑のおかげで、事務所に到着する頃には汗だくになっていますが、たまに吹く風が心地よく、今後も続けられそうです。さて、今回は通勤中によく目にする歩行者VS自動車の事例についてまとめてみます。

危険な場面に遭遇することが特に多いのは、「信号のない横断歩道」です。(下の写真は私が普段から横断している交差点です。)

保険代理店時代、顧客さまで公共工事を受け持つ建設会社から、曳家(家をそのまま別地に移動せる工事)の保険契約の依頼が入りました。工事の依頼主はその家主ではなく、○県です。つまり、行政が代わりに行うので代執行になります。その工事を請け負った会社が、諸々の保険を手配したいとのことです。請負賠償責任保険・施設賠償責任保険・生産物賠償責任保険などに加入済ですが、万全を期すため、その家屋自体に保険をかけました。なんでも訳ありで、道路新設工事で立ち退きとなった家がどかないので、移動させるとのことです。○県からも慎重な対応が求められているようです。

昨日の記事でも触れましたが、単にどかないだけの家屋を強制執行で移動させるなど、憲法・基本的人権が許しません。道路工事程度で”公共の福祉に反する”から強制執行・・などできないはずです。でも、この件には理由がありました。家主は立ち退き交渉に応じて、一旦補償金を受け取っていました。ところが、すぐさま引き出しておいて、信じられないことに「そんなお金は入っていない」としらを切り、居直ったそうです(子供かっ?)。これには○県も激怒、強制執行に踏み切ったそうです。その日、建設会社の担当者と一緒に私も立ち合いました。仕事<興味ですね。

朝から物々しい雰囲気です。○県の担当者と弁護士、警察も立ち合っています。そして、例の家主夫婦も自らの家が隣の空き地に引きずられていく間、行政の横暴を訴え続けています。定番の「聞いてないよー!」「訴えてやるー!」との叫びもありました。事情を知っている関係者は、一様にしらーっとした態度で無視しています。珍妙な場面です。ある意味、ダチョウ倶楽部のコントを見るようで、おかしくさえ思えてきました。

朝から物々しい雰囲気です。○県の担当者と弁護士、警察も立ち合っています。そして、例の家主夫婦も自らの家が隣の空き地に引きずられていく間、行政の横暴を訴え続けています。定番の「聞いてないよー!」「訴えてやるー!」との叫びもありました。事情を知っている関係者は、一様にしらーっとした態度で無視しています。珍妙な場面です。ある意味、ダチョウ倶楽部のコントを見るようで、おかしくさえ思えてきました。

一日中眺めている時間もないので、数時間で立ち去りました。後日、近くを通りましたが、その家は解体されていていました。近所でもすっかり有名となった、居直り夫婦は引っ越したそうです。中途半端な土地に家を移動されたことはもちろん、こんな騒ぎを起こして住み続けるメンタルはなかったと思います。

行政と対立するにも、法的根拠は元より、正義が無ければ圧倒的な力に屈することになります。4630万円誤送金男も、刑罰が付かなかったとしても同じような運命になると思います。

例の4630万円誤送金問題、進展がありそうですね。国や地方自治体が強制的に差し押さえする方法がありますが、個人口座から出金されてしまったら、時すでに遅きになるかもしれません。

さて、今回の事件のような行政庁と個人の紛争から、代執行を思い出しました。行政側が直接、個人に代わって行動を起こすことです。強制手続きとなりますが、誤送金問題は差し押さえ手続きなので、少し違う話ではあります。

行政代執行(ぎょうせいだいしっこう)・・・法律上、行政上の強制執行に類します。義務者が行政上の義務を履行しない場合に、行政庁が、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することをいいます(行政代執行法1条、2条)。単に「代執行」とも言います。

めったにないことですが、よくある例としてゴミ屋敷や空き家問題があります。前者の場合、悪臭やネズミ・害虫の発生だけではなく、道路交通の遮断や火災などから、周辺住民に差し迫った危険があると判断されます。再三の警告に従わなければ、ゴミは強制的に撤去され、家主に撤去費用の請求が届きます。この場合、家主(国民)の人権は二の次にされるわけです。後者ですと、行政が税金で空き家を解体することになります。多くの場合、家主や相続人の不在・不明から、持ち主の意思が確認できないので仕方ありません。

では、あくまで行政の言う事を聞かない場合はどうでしょう。道路建設などの立ち退き問題で散見されます。いくら説得しても、補償金を提示してもどかないので、最終的にはその家を避けて道路を作るしかありません。道路の中央分離帯に不自然に家が建っている、そんな映像をテレビで見たことがあります。居座る住人のメンタルはすごいものがあります。この場合、個人の人権が優先され、さすがに強制執行まではできないのです。私の実家も足立区の高速道路建設で立ち退き、埼玉に引っ越した経緯がありました。住民で反対運動の機運もあったようでしたが、結局「国には逆らえない」と、皆、補償金を貰って引っ越したそうです。

では、あくまで行政の言う事を聞かない場合はどうでしょう。道路建設などの立ち退き問題で散見されます。いくら説得しても、補償金を提示してもどかないので、最終的にはその家を避けて道路を作るしかありません。道路の中央分離帯に不自然に家が建っている、そんな映像をテレビで見たことがあります。居座る住人のメンタルはすごいものがあります。この場合、個人の人権が優先され、さすがに強制執行まではできないのです。私の実家も足立区の高速道路建設で立ち退き、埼玉に引っ越した経緯がありました。住民で反対運動の機運もあったようでしたが、結局「国には逆らえない」と、皆、補償金を貰って引っ越したそうです。

強制執行とは文字通り国民の権利を蹂躙することですから、法治国家では簡単にできません。それでも強制的に代執行を進めるには条件があり、行政代執行法に規定されています。以下、久々に復習しました。

行政代執行法について以下、条文を抜粋します。行政書士試験の記述問題に出題されそうです。 <要件> ○ 代執行の対象となるのは、法律等(法律のほか、法律の委任に基づく命令、規則及び条例を含む)により直接命ぜられた行為、又は法律等に基づき行政庁により命ぜられた行為のうち、他人が代わってなすことのできるもの(代替的作為義務)である(2条)。

○ また、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められることを要する(同条)。

<手続> ○ 代執行をなすには、原則として、相当の履行期限を定め、その期限までに履行がなされないときは、代執行をなすべき旨を、あらかじめ文書で戒告しなければならない(3条1項)。

○ 義務者が、この戒告を受けて、指定の期限までにその義務を履行しないときは、当該行政庁は、代執行令書をもって、義務者に通知する(3条2項)。

続きを読む »

キックボードシリーズ第3弾!

👉 電動キックボード流行の兆し

👉 電動キックボードの取り締まり強化

先日の衆院本会議にて電動キックボードをめぐる新しい規制を盛り込んだ改正道路交通法が可決・成立しました。改正法では、「特定小型原動機付自転車」という区分が新設されています。ざっくりといえば、原付バイクと自転車の間のものといったところでしょうか。以前、2回にわたり電動キックボードについて触れましたが、どのように変わったのか早速みてみましょう。

① 運転免許証の携帯が必要でしたが、それが16歳以上であれば不要となりました。そもそも運転免許証は16歳からしか取得できないため、年齢制限としては変わらないが、免許が要らなくなったため、より気軽に乗れるようになりました。

キックボードシリーズ第3弾!

👉 電動キックボード流行の兆し

👉 電動キックボードの取り締まり強化

先日の衆院本会議にて電動キックボードをめぐる新しい規制を盛り込んだ改正道路交通法が可決・成立しました。改正法では、「特定小型原動機付自転車」という区分が新設されています。ざっくりといえば、原付バイクと自転車の間のものといったところでしょうか。以前、2回にわたり電動キックボードについて触れましたが、どのように変わったのか早速みてみましょう。

① 運転免許証の携帯が必要でしたが、それが16歳以上であれば不要となりました。そもそも運転免許証は16歳からしか取得できないため、年齢制限としては変わらないが、免許が要らなくなったため、より気軽に乗れるようになりました。

② ヘルメット着用の義務(特例措置区画においては、元々ヘルメット着用は不要)がありましたが、努力義務に変更となりました。

③ 車道の左端を走行しなければいけませんでしたが、自転車通行可の歩道であれば走行が可能となりました。

④ 最高速度が15km/hでしたが、20km/hになりました。

基本的には、電動キックボードを自身で所有するというスタイルは流行らないと思いますので、自賠責加入等の話はさておき、最近では、1日1回は電動キックボードに乗っている人を見かけるようになりました。(弊所付近でもサラリーマンが乗っていました!)

電動キックボードは若年層が大半を占めると思いますので、悲惨な事故も頻発するでしょう。(恐らくほとんどの方がヘルメットを着用せずに乗車すると思いますので…。)私は電動キックボードに乗らないから大丈夫だと思っても、そこら中に電動キックボードが走っているということは、自動車やバイクを運転する方は、以前にも増してより一層注意して運転しなければいけないということです。保険料の値上げ等にも関わってきますし、今後の普及について目が離せなくなりそうです。

因みに私としては電動キックボード<セグウェイですが、全く流行らなかったですね。

続きを読む »

続きを読む »

そんな決定権がお前にあるのか!?

今回は年齢変更でも変わらないことについて触れてみたいと思います。お酒やたばこ、公営競技(競馬、競輪、オートレース、モーターボート競走)に関する年齢制限については、20歳のまま変更はありません。飲酒については、「未成年者飲酒禁止法」から「二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律」に、喫煙については、「未成年者喫煙禁止法」から「二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律」と題名が改正されました。競馬、競輪、オートレース、モーターボート競走についても、競馬法、自転車競技法、小型自動車競走法、モーターボート競走法も同様です。

飲酒については国税庁に記載がありましたので、ご参照ください。尚、HPには未成年者との記載がありますが、こちらで20歳未満と変換しております。

そんな決定権がお前にあるのか!?

今回は年齢変更でも変わらないことについて触れてみたいと思います。お酒やたばこ、公営競技(競馬、競輪、オートレース、モーターボート競走)に関する年齢制限については、20歳のまま変更はありません。飲酒については、「未成年者飲酒禁止法」から「二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律」に、喫煙については、「未成年者喫煙禁止法」から「二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律」と題名が改正されました。競馬、競輪、オートレース、モーターボート競走についても、競馬法、自転車競技法、小型自動車競走法、モーターボート競走法も同様です。

飲酒については国税庁に記載がありましたので、ご参照ください。尚、HPには未成年者との記載がありますが、こちらで20歳未満と変換しております。

20歳未満がお酒を飲んではいけない5つの理由

1.

新しい時代を作るのは老人ではない

令和4年4月1日から成人年齢が20歳から18歳に引き下がりました。ニュースでもやっているので、ご承知の方がほとんどかと思います。世界的には成年年齢を18歳とするのが主流のため、そこに合わせていくようです。日本では、明治9年以来、20歳となっていましたから、150年近く民法が改正されることはありませんでした。この影響は日常生活の様々なところで実感していくこととなるでしょう。

新しい時代を作るのは老人ではない

令和4年4月1日から成人年齢が20歳から18歳に引き下がりました。ニュースでもやっているので、ご承知の方がほとんどかと思います。世界的には成年年齢を18歳とするのが主流のため、そこに合わせていくようです。日本では、明治9年以来、20歳となっていましたから、150年近く民法が改正されることはありませんでした。この影響は日常生活の様々なところで実感していくこととなるでしょう。

例えば、一番大きいのが「契約」でしょうか。今まで18歳・19歳の方と契約を結ぶときには、親御さんの同意が必要でした。同意なく契約をしてしまった場合には、民法5条の第2項によって取り消すことができました。(下記参照) <民法5条> 1.

バイト時代の話も少し

昨年の6月に千葉県八街(やちまた)市で下校中の児童5人をはねて死傷させたというニュースを覚えていらっしゃいますか?とてもショッキングなニュースでしたが、加害者の運転手は飲酒による居眠り運転であり、車内にお酒が大量に見つかったという考えられない状態だったことを覚えています。被害に遭った児童たち、そのご家族や関係者のことを考えるとやるせない気持ちでいっぱいです。

バイト時代の話も少し

昨年の6月に千葉県八街(やちまた)市で下校中の児童5人をはねて死傷させたというニュースを覚えていらっしゃいますか?とてもショッキングなニュースでしたが、加害者の運転手は飲酒による居眠り運転であり、車内にお酒が大量に見つかったという考えられない状態だったことを覚えています。被害に遭った児童たち、そのご家族や関係者のことを考えるとやるせない気持ちでいっぱいです。

この事故によって運転事業者への取り締まりが強化されることとなり、道路交通法が改正、令和4年4月・10月から順次施行されることとなっています。そもそも飲酒運転などあってはなりませんが、運転手個人に任せるのではなく、管理者がしっかりと管理し、予防することが盛り込まれています。早速みていきましょう。

既に緑ナンバーであるバスやタクシー等の事業者には適用されており、2011年5月から運転前後のドライバーへの点呼にて、アルコール検知器を使った検査をすることが義務付けられていました。因みに2019年には航空業界・鉄道業界にもアルコール検知器が義務付けられました。今回の改正法では、乗車定員が11人以上の白ナンバー車1台以上を保持、または白ナンバー車5台以上を保持する企業です。このとき、原付をのぞくオートバイは0.5台でカウントされます。

4月1日から義務付けられることは、「運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること」、「酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること」です。因みに「目視等で確認すること」とは、運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等で確認することを指すようです。基本的には対面が原則だが、直行直帰の場合など対面での確認が困難な場合には、運転者に携帯型アルコール検知器を携行させ、測定数値を報告させる、カメラやモニターを用いて顔色の確認、携帯電話や無線を用いて声の調子等を確認するといった代替案が示されています。

また、記録については、①確認者名、②運転者名、③運転者の業務に係る自動車登録番号又は識別できる記号・番号等、④確認の日時、⑤確認の方法、⑥酒気帯びの有無、⑦指示事項、⑧その他必要な事項と定められています。

その後10月1日から義務付けられていることは、「運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器を用いて行うこと」、「アルコール検知器を常時有効に保持すること」です。そのため、4月1日から行わなければならない記録については、⑤アルコール検知器での確認が追加されます。

この事故によって運転事業者への取り締まりが強化されることとなり、道路交通法が改正、令和4年4月・10月から順次施行されることとなっています。そもそも飲酒運転などあってはなりませんが、運転手個人に任せるのではなく、管理者がしっかりと管理し、予防することが盛り込まれています。早速みていきましょう。

既に緑ナンバーであるバスやタクシー等の事業者には適用されており、2011年5月から運転前後のドライバーへの点呼にて、アルコール検知器を使った検査をすることが義務付けられていました。因みに2019年には航空業界・鉄道業界にもアルコール検知器が義務付けられました。今回の改正法では、乗車定員が11人以上の白ナンバー車1台以上を保持、または白ナンバー車5台以上を保持する企業です。このとき、原付をのぞくオートバイは0.5台でカウントされます。

4月1日から義務付けられることは、「運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること」、「酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること」です。因みに「目視等で確認すること」とは、運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等で確認することを指すようです。基本的には対面が原則だが、直行直帰の場合など対面での確認が困難な場合には、運転者に携帯型アルコール検知器を携行させ、測定数値を報告させる、カメラやモニターを用いて顔色の確認、携帯電話や無線を用いて声の調子等を確認するといった代替案が示されています。

また、記録については、①確認者名、②運転者名、③運転者の業務に係る自動車登録番号又は識別できる記号・番号等、④確認の日時、⑤確認の方法、⑥酒気帯びの有無、⑦指示事項、⑧その他必要な事項と定められています。

その後10月1日から義務付けられていることは、「運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器を用いて行うこと」、「アルコール検知器を常時有効に保持すること」です。そのため、4月1日から行わなければならない記録については、⑤アルコール検知器での確認が追加されます。

続きを読む »

続きを読む »

道路交通法の条文は以下の通りです。あおり運転の典型例を赤字で注釈しました。

あおり運転で、117条の2の2 十一 イ~ヌがいくつも重なると罪状が加算するのでしょうか? 弁護士先生に質問したところ、イ~ヌがいくつあっても、刑が加算されるわけではなく、その罰則(三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金)以下で審議されるとのことです。

ただし、ヌについては、それが著しい危険、重大事故となれば別格の扱いとなり、より重い117条の2 六に該当し、同条が求刑されることになります。 <道路交通法> 第百十七条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 六 次条第十一号の罪を犯し、よつて高速自動車国道等において他の自動車を停止させ、その他道路における著しい交通の危険を生じさせた者 ⇒ 高速道路など駐停車禁止区域で止まり、重大な危険(事故)を生じさせたものはとくに厳罰(記憶に新しい事故ですが、停車させたことが原因で別の後続車に衝突された死亡事故がありました。この事故が法改正のきっかけでしょうか。) 第百十七条の二の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 十一 他の車両等の通行を妨害する目的で、次のいずれかに掲げる行為であつて、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした者 イ 第十七条(通行区分)第四項の規定の違反となるような行為 ⇒ 反対車線を走行(して追い抜こうとする行為) ロ 第二十四条(急ブレーキの禁止)の規定に違反する行為 ⇒ 理由のない急ブレーキ(で後続車へいやがらせ) ハ 第二十六条(車間距離の保持)の規定の違反となるような行為 続きを読む »

相変わらずワイドショーであおり運転、危険運転が報道されています。やはり、ドライブレコーダーの普及がニュースのネタ作りに一役買っているようです。今更ですが、昨年新設された「妨害運転罪」を見てみましょう。以下、警視庁のWebサイトから引用します。

令和2年6月10日に公布された道路交通法の一部を改正する法律により、妨害運転(「あおり運転」)に対する罰則が創設されました。これにより、令和2年6月30日から、他の車両等の通行を妨害する目的で、急ブレーキ禁止違反や車間距離不保持等の違反を行うことは、厳正な取締りの対象となり、最大で懲役3年の刑に処せられることとなりました。

また、妨害運転により著しい交通の危険を生じさせた場合は、最大で懲役5年の刑に処せられることとなりました。さらに、妨害運転をした者は運転免許を取り消されることとなりました。 ※ 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律も改正され、危険運転致死傷罪の対象となる行為が追加されました(令和2年6月12日公布、令和2年7月2日施行)。 妨害運転のような悪質・危険な行為により人を死傷させた場合には、危険運転致死傷罪(妨害目的運転)等にも当たる場合があり、さらに厳罰に処せられることがあります。

第750条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。 長年、懸案となっていた婚姻後の夫婦別姓について。「結婚すれば夫婦はどちらかの姓を選択すること」、明治以降の常識でした。これは民法の規定で750条です。日頃、保険金支払いの場面など、家族法に関わることは多く、私達や法律関係者はもちろん、広く社会が注目するところです。 簡単にこれまでの歴史、法改正の流れを説明します。夫婦同姓のルールは、明治時代の旧民法から発し、「結婚は妻が夫の家に入ること=夫の姓となる」という、伝統的な家族制度の考え方からスタートしたものです。さすがに古い。もっとも、江戸時代までは貴族や武士階級など、ごく一部の偉い人しか姓が無く、そのお偉いさんも別姓がありましたから、それほどの伝統ではありません。

戦後、両性の本質的な平等(日本国憲法第24条)の成立後、明治のルールである「夫の姓のみ」は「どちらかの姓を選ぶ」に改正されましたが、それからずっと民法750条「夫婦同氏の原則」ままでした。ただし一応、「選択的夫婦別氏制度は現行の民法では認められていないけれど、特定の社会的活動の場において通称として旧姓を利用することまで禁止する趣旨ではない」と解されています。

近年、2015年に大法廷が憲法に違反しない「合憲」、つまり、750条維持(夫婦はどちらかの姓に)と判断しました。その理由ですが、「夫婦同姓が不利益を生んでいるとしても、子どもを含め家族の呼称を一つにすることにも合理性がある」とのことです。ちょっと消極的な物言いに聞こえます。こうして、初めて最高裁が判決して以来、明日が2度目の判断となります。 昭和からは女性が社会進出、もはや専業主婦など少数例でしかありません。既婚未婚を問わず、普通に男女が働く社会になっています。「どちらかの姓のみ」である利便性は薄れ、もはや合理性を失ったと言えます。さらに、男女の関係性、性別の多様化、家族の在り方も多種化が進む中、それぞれ個別の事情があるのですから、姓は自由でないと不自由です。「子どもを含め家族の呼称を一つにすることに合理性がある」とする人は、今まで通りどちらかの姓にすればよいだけです。要は、国が規定するのか、それぞれの自由とするのか、だけの問題と思います。

実際、夫婦別姓を議論すると、改正派:「同姓である必要性がなければ、自由でいいじゃん」に対し、750条維持派(つまり、どちらかの姓であるべきだ)は、「伝統だから、変えちゃダメ!」などと・・理由が感情的・宗教的で論破される傾向です。

さて、今回1審2審では否定した(実のところ最高裁へ委ねた?)夫婦別姓制度、令和まで引っ張ったこの議論は、どのような判断となるのでしょうか。

ちなみに、海外は自由が主流です。ジョン・レノンとオノ・ヨーコさんの息子、ショーン・レノンさんの名前は、ショーン・タロー・オノ・レノンと、両親の姓を名乗っています。両性併記、欧米ではめずらしくありません。自由ですね。

最近、キックボードに乗っている方をよく見ます。1990年代後半に流行しましたが、その後衰退の一途を辿った記憶があります。自転車の方が便利で速い(しかもキックボードほど疲れない)にもかかわらず、友達がキックボードで集合する風景が懐かしいです。今も小学生たちがキックボードを乗っている姿をたまに見かけますが、大人たちは電動キックボードです。電動キックボードはまだ法整備が追いついておらず、グレーな存在かと思っておりましたが、都市圏ではシェアリングサービスが普及し始めました。

続きを読む »

続きを読む »

法律用語でおなじみの蓋然性について。まずは、語意から。

蓋然性(がいぜんせい) <実用日本語表現辞典:weblioさまより引用>

蓋然性(がいぜんせい)とは、ある物事や事象が実現するか否か、または知識が確実かどうかの度合いのことである。

蓋然性(がいぜんせい) <実用日本語表現辞典:weblioさまより引用>

蓋然性(がいぜんせい)とは、ある物事や事象が実現するか否か、または知識が確実かどうかの度合いのことである。

「蓋然性」の「蓋」は「蓋し(けだし)」と訓じ、「おそらく」「たぶん」といったニュアンスである。蓋然性の「然」は「然り(しかり)」と訓じ、肯定や同意を表している。「性」は「物事の性質や傾向」を示している。このことから「蓋然性」とは、「おそらくは当然そのようにそうなるだろう」という推測の度合いを表す言葉と言える。

「蓋然性」は、英語の「probability」に対応する語。初めて「蓋然性」という言葉が使われたのは、明治時代に出版された日本初の哲学用語辞典「哲学字彙(てつがくじい)」の中で「probability」の訳として掲載された時だと言われる。

「蓋然性」という言葉は、数学、統計学、哲学などに用いられるほか、投資、特許、会計、法律用語などでも使用される。蓋然とは、必然と偶然の中間に位置する概念で、「たぶんこうなる」と推測する際に「蓋然性が高い/低い」「蓋然性が認められる」といった用法で使われる。法律においての「蓋然性」は、訴訟の勝敗を決める要素として用いられることもある(例:原告の主張の蓋然性が相当程度認められた場合、有罪判決が下る可能性がある)。

「蓋然性」の類語には「可能性」「確率」などがある。「可能性」はその確率がゼロでない限り存在するのに対し、「蓋然性」は一定以上の度合いで起こりうるかどうかを示すときに用いられる。「可能性」は「あるかないか」が論じられ、中間的な度合いの高低はない。一方、「蓋然性」は「高いか低いか」が論じられる。しかしながら、両者の用法はしばしば混同されている。「確率」は蓋然性を数量的に表す場合に用いられる。

・私が総理大臣になる可能性はあるが、蓋然性は極めて低い。

・現場検証から、出火原因が放火である蓋然性は高いと言える。

「蓋然性」の対義語には「必然性」などがある。「蓋然性」が物事や現象が起こることが一定以上予測されるという意味であるのに対し、「必然性」は必ずそうなり、それ以外にありえないといった意味合いで用いられる。

「蓋然性合理主義」とは、確率に基づいて合理的に行動することを好む考え方である。「蓋然性説」とは、刑法総論において犯行が故意か否かを見極める際に、行為者が犯罪実現の蓋然性を相当程度認識しながら犯行に及んだ場合、それは故意であると認める学説である。

【1】交通事故における損害賠償の請求上、蓋然性が問われるケース 続きを読む »

2020年6月30日に道路交通法が改正され、妨害運転罪に対する罰則が創設され、さらに免許取消処分の対象となりました。

【罰則内容】

➀あおり運転をした場合

(※一定の違反によるあおり運転)

罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

点数:-25点

処分:免許取消し

②あおり運転により著しい交通の危険を生じさせた場合

(例えば高速などで、他の自動車を停止させ、その他著しい危険を生じさせた時)

罰則:5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

点数:-35点

処分:免許取消し

【一定の違反による煽りとは具体的に】

じゃあ、何をしたら煽りになるの!?

と言う所ですよね。

全日本交通安全協会が発行の交通教本に記載のあおり運転対象を列挙

➀通行区分違反

例)車線をはみ出して走行する

②急ブレーキ禁止違反

例)危険回避以外での急ブレーキ

③車間距離の不保持

例)よくあるベタベタってやつです(^^;)

④進路変更禁止違反

例)急な進路変更です。

⑤追い越しの方法違反

例)通常ウィンカーを上げて右から追い越しますが、左から追い抜いたりする行為です。

⑥車両等の灯火違反

例)これもニュースで良く見るパッシングなどですね。

⑦警音器の使用等違反

例)クラクションをむやみにならされたら、それは違反です。危険回避の時以外は基本禁止。

⑧安全運転義務違反

例)無理な幅寄せ、蛇行運転などが当てはまります。

⑨最低速度違反

例)執拗にノロノロと走ったりする行為も、違反です。

⑩高速道路等における駐停車違反

例)高速道路は、危険回避等やむ負えない場合以外駐停車禁止です。

故障などで路肩に停車する場合も、ハザード炊いて、発煙筒で知らせなければいけません。

【あおり運転により交通事故を起こし、人を死傷させた場合】

交通事故現場の管轄警察署長は、30日以内の範囲で免許の仮停止をすることができる。

つまり、即座に運転を出来なくすることが可能となった。

【自転車のあおり運転について】

自転車でも、他の車両を妨害する目的で執拗にベルを鳴らす、不必要な急ブレーキをかけるなどのあおり運転を、“危険な違反行為”と規定し、3年間に2回違反した14歳以上の者は講習を受けなければならない。

ちなみに、講習をスッポカシでもした時には、5万円以下の罰金が科せられます。

今日は、6月30日に改正した道交法、あおり運転についてをまとめてみました。

私も煽られたことはありますが、

カッとならずに、すぐに道を譲れば、大した騒ぎにはなりません。

直ぐにお尻に火が付く民度の低いドライバーには、ドライブレコーダーで証拠を撮影し、路肩に停車し道を譲っても、かちこんでこられた際は、ドアにロックをかけ、ミシシッピーアカミミガメの様に自分を守りましょう。

ところで、脱走したアメリカニシキヘビは今頃どこをさまよっているのだろうか。。。

おわり。

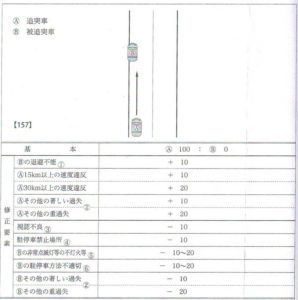

過失相殺(過失割合)は損害賠償論ですから、私共の仕事ではなく弁護士の仕事になります。しかし、事故の原因調査の要望があれば、事故状況を調べる過程で避けて通ることはできません。事実、おなじみの『判例タイムス』から類似の事故を検索する作業も日常茶飯事です。業務日誌でもたまに取り上げてみたいと思います。

(前巻) (38)

最新(とは言っても平成26年5月発行)の判例タイムス38に例示された、いくつかの事例を見てみましょう。とくに前巻に比べて、本書から自転車事故例が充実、また駐車場内事故の判例も新たに取り上げられました。

(前巻) (38)

最新(とは言っても平成26年5月発行)の判例タイムス38に例示された、いくつかの事例を見てみましょう。とくに前巻に比べて、本書から自転車事故例が充実、また駐車場内事故の判例も新たに取り上げられました。

第1回は、注目してきた駐車車両に追突した場合の過失割合です。普通に考えれば、追突したドライバーの前方不注意がすべてに思えます。しかし、違法で駐停車していた自動車にもわずかの責任があるケースが例示されたと言えます。早速、同ページを見てみましょう。

(1)駐停車車両に対する追突事故 (P299)

続きを読む »

続きを読む »

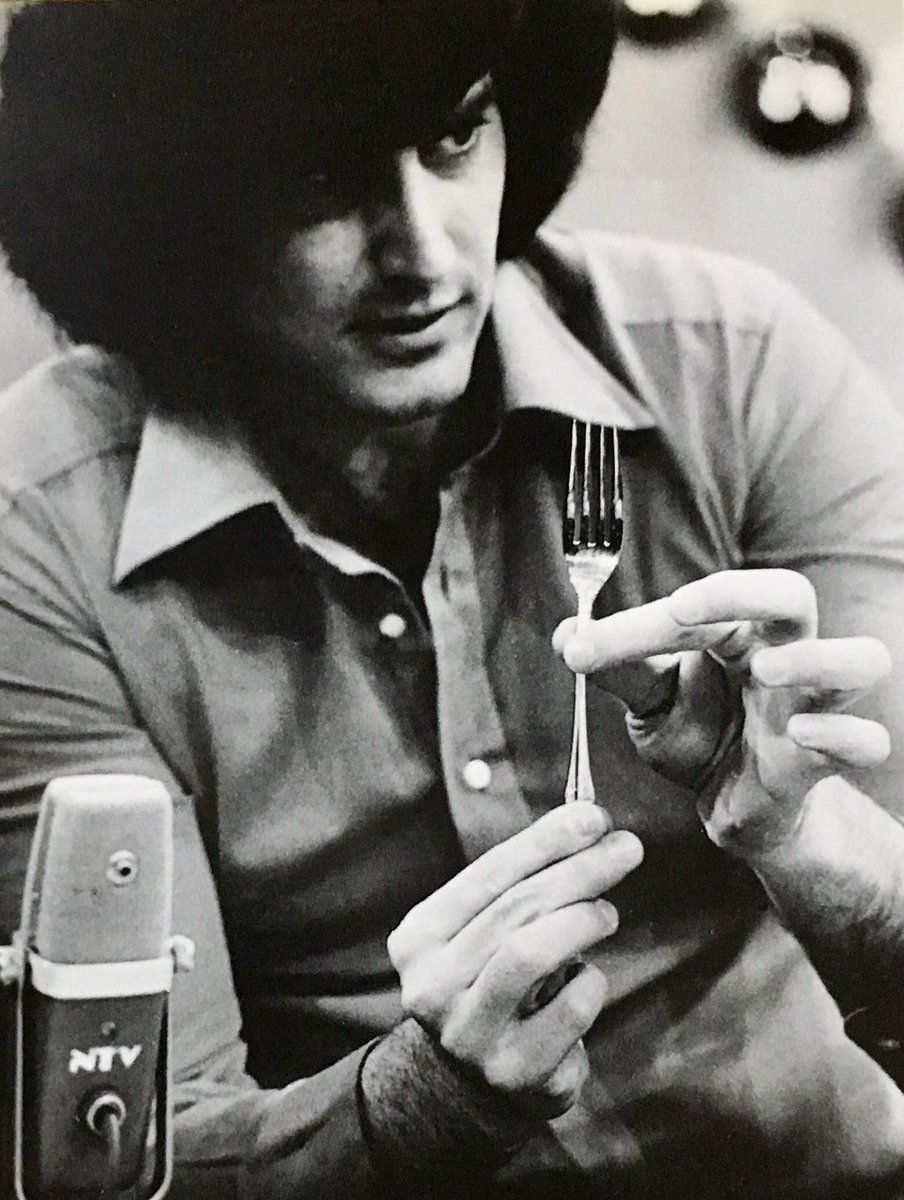

環境省はコンビニ店に使い捨てのフォークやスプーンの提供を規制することなどを盛り込んだプラスチック新法案をまとめました。有料化も検討されています。

9日に閣議決定されたプラスチック新法案では、使い捨てプラスチックを大量に無償提供している事業者に削減の義務を課すことが盛り込まれています。命令に違反した場合は、50万円以下の罰金が科されます。

コンビ二店で弁当を購入すると配られるスプーンやフォーク、ホテルのアメニティーなどが想定されていて、今後、対象となる事業者や有料化を含む具体的な削減方法が示されます。

小泉環境大臣は「これからは無料でスプーンが出てこなくなる。レジ袋有料化の発展版だ」としています。

新法案は今国会で審議され、来年4月に施行される見通しです。 <テレビ朝日さまニュースより>

ビニール袋有料化になって、すっかりビニール袋が貴重になりました。わざわざ購入までは至りませんが、色々な用途に使っていました。買い物ごとに自然と溜まっていくものですから、有料化前までは不足に困ったことなどなかったです。コンビニやスーパーで付いてくるスプーンも割と重宝しまして、洗って数回は使っています。対してフォークはほとんど使わず、増える一方です。したがって、スプーンの有料化は困るなぁと思います。

もちろん、スプーンは今でも金属製が主流です。子供時代、食卓には大きめのコップに何本も刺さっていました。ほとんど半永久的に使用するものです。対して、プラスティック製はすぐ折れるので、やはり使い捨てになります。資源保護という点では、大量に使い捨てせず、家庭では金属製の使用が好ましいことに異論はありません。

このスプーン、かつての思い出を語りましょう。時は1970年代末、世紀末の雰囲気の中、テレビでは超能力ブームが起きていました。その中心は、ユリ・ゲラー氏です。50歳以上の人で知らない人はいないでしょう。超能力者ユリ・ゲラー氏、その最初の超能力はスプーン曲げでした。スプーンを握って、とくに力を入れずとも念じるだけで金属製のスプーンやフォークがぐにゃぐにゃに曲がるのです。当時のテレビ放送では高視聴率、テレビを視聴していた人は皆真似をして、念を受けたのかスプーンを曲げだす子供が続出しました。

続きを読む »

続きを読む »

交通事故の解決は金銭賠償に尽きます。ケガをした体は治療で回復させますが、完全に事故前の状態にしきれるものではありません。それが後遺症であり、ある規準を超えると後遺障害として、賠償金の対象になります。では、それに見合った賠償金を払いさえすれば、加害者の罪は帳消しになるのでしょうか。 まず、基本から。交通事故加害者には3つの罪と罰が科されます。 1 刑事罰

… 刑罰です。懲役や禁固、刑務所行のことで、よく「懲役○年、執行猶予○年」と聞きます。交通事故の場合、常習犯でもなく、悪質性がなければ、死亡事故でも執行猶予が付くことがほとんどです。 また、死亡や重傷でもなければ、裁判までやらない略式起訴の罰金○円が多くなります( 罰金は1万円以上で、その下の科料は千円以上1万円未満とされています)。 圧倒的多数となる車両に対する物損事故や軽傷事案は、ほぼ不起訴(おとがめなし)になります。 2 行政処分

… 免許の減点から、「反則金の支払い」、「免許証の停止(期間)」、「免許証の失効」となります。これらの処分は刑罰ではなく、行政処分となります。反則金の性質も、過料(あやまち料)とされ、刑罰にかかる科料(とがりょう)とは区別されています。 3 民事上の賠償責任

… 民法の損害賠償です。原状回復の費用(治療費、休業損害、修理費など)と、慰謝料(精神的損害)、逸失利益(将来の損害)などです。 加害者にはこれら3つが科せられることになります。 毎度、交通事故被害者に接しておりますと、2の行政罰は加害者のみの問題で、被害者に知らされることはほとんどありません。加害者の免許がどうなろうと、被害者には関係ないものです。 1の刑罰では、警察から検察に送検されるまでに、被害者の(加害者に対する)処罰感情が質問されます。重傷案件や悪質な加害者の場合、相当の刑罰が刑事裁判で判断されます。その判断に処罰感情が関わるものですから、減刑を求める加害者は、被害者に謝罪面談や謝罪文の手紙を申し入れ、熱心に詫びを入れてくることがあります。

人の良い被害者さんが、ここで情けをかけて「穏便に」と言ってあげたが、それっきり二度と連絡をしてこない加害者が多く、これに憤慨するケースが目立ちます。さっきまでの謝罪は加害者自らの減刑の為と、思い知らされます。せめて、○○万円でも包んでくればかわいいものですが…。 刑事裁判後も謝罪を続ける加害者さんは、極めて稀ということです。

刑事裁判では、公訴ですから、被告(訴えられる)は加害者で、原告(訴える方)は検察官です。被害者は証人としての参加はありますが、基本的に蚊帳の外でした。現制度では、被害者も当事者であるゆえ、裁判に参加する権利がある程度認められ、「被害者参加制度」で裁判に関わることができるようになりました。 残る3つめ、民事上の損害賠償は、相手保険会社との交渉が中心となります。賠償交渉中、加害者の存在は徐々に消えていきます。そこで、加害者に改めて誠意・謝罪を求めようにも、謝罪がないことを保険会社経由で知らされての、加害者の渋々な詫びなどで溜飲は下がるものでしょうか。

また、刑罰・行政罰を科され、賠償金も支払った・・・これで罪は消えるものでしょうか? もちろん、法的には消えます。ただし、相手に死亡や高度な後遺障害を負わせたのなら、人として反省と贖罪が消えるものとは思えません。

一方、人間は基本的にエゴが強く、反省の日々をいつまでも受け入れたくない心情が働きます。最初はやや反省もあったのでしょうが、いずれ、「なんで自分だけ事故を起こしたのか、自分だけが悪いのか、加害者になったのは運が悪いだけだ」と、贖罪自体が理不尽な思いに変化するそうです。何年も自責を続けるなど、心が持たないのでしょう。反省と謝罪を続けるには、強い心が必要なようです。

広く犯罪被害も含め、交通事故被害においての加害者は、被害者にいつまでも謝罪などしないことが普通です。物損事故や軽度のケガでは、たった1本の謝罪電話もしないことが多いのです。よく、被害者さんは「お金ではない、誠意がない」と激怒しますが、残念ながら「お金」しかないことが多く、そのお金を十分に取ることすら苦労の連続です。これが現実と言えます。

やるせない分析が続きましたが、被害者さんは「誠意=お金」と割り切って、交通事故となるべく早く決別し、前へ進むしかないと思います。

業務日誌が溜まってしたまったので、今日は小ネタを。 先日、かつて損保時代のお客様から、ご相談を頂きました。年賀状のやり取りは20年以上続いておりますが、お電話は10年ぶりかと思います。そのお客様はご実家が農家で、犬や猫はもちろん、うさぎや鶏まで飼っていたそうです。子供の頃から動物や昆虫、植物まで生き物全般が大好きだそうです。現在、1LDKのお部屋で一人暮らしのようですが、大家さんからペットについて苦情が入ったそうです・・・。

もちろん、ペットOKの物件に入居したのですから、何が問題かと言うと、夜間の物音らしいです。たいていのペットは人間と同居すると、人間の生活パターンにシンクロしていくそうです。例えば、基本夜行性の猫も夜は人間に合わせていくようで、一晩中ではないにしろ、飼い主が寝静まると寝るそうです。しかし、中には合わせてくれない動物もいるようです。本件の場合、それがフェレットやハムスターとのことです。ん、犬猫だけではない?

飼っている動物を聞きました。・・・ビーグル、ミニチュアダックスフンド、ミックス猫×2、フェレット、ハムスター、セキセインコ、セマルハコガメ(沖縄の亀)、大クワガタ、グッピーとネオンテトラ(熱帯魚)・・・部屋飼いのオールスター集合です。

次いで、スマホの写真を送ってきました。動物のゲージや水槽が並ぶ部屋を想像しましたが、観葉植物の繁茂に隠れており、部屋全体がまるでジャングルです。こんなところに寝起き、生活をしているのか・・・まるで「リアル動物の森」です(ご存じ、任天堂のゲームですが、私はやったことがありません)。大家さんじゃなくても心配になりました。

先日、ハムスターが脱走したそうで、夜中の1LDKで、猫ちゃんと壮絶な追い駆けっこが起きたそうです。どうやら、これが苦情の原因のようです。多頭飼いは動物同士の相性と、なにより相当のスペースがないと無理なのです。

先日、ハムスターが脱走したそうで、夜中の1LDKで、猫ちゃんと壮絶な追い駆けっこが起きたそうです。どうやら、これが苦情の原因のようです。多頭飼いは動物同士の相性と、なにより相当のスペースがないと無理なのです。

この裁判は、弁護士と行政書士が直接、真っ向から争ったものです。ただし、この裁判の本筋は、”交通事故事件を受任した弁護士が、自賠責保険請求に関する諸事務を行政書士に委託し、その報酬をめぐって”の争いです。

要するに、弁護士が約束した報酬を払わないので、行政書士側が訴えを起こしたものです。問題は、相互に相当数の案件の委託関係が続いていたところ、個々に委託契約書を巻いていなかった点です。信頼があったのかもしれませんが、しっかり契約書を残さなかった行政書士に(紛争化を回避できなかった点で)落ち度は否めません。したがって、裁判ではお互いのメールやその他書類を基に、「委託契約はあったのか」「いくら払うのか」を事実認定する審議が延々と続いたようです。

弁護士は当初、「そのような契約はない」と臆面もなくしらばっくれましたので、行政書士側が事実の立証に2年以上も費やすことになりました。この弁護士はあれこれ反証を尽くしましたが、事実をねじ曲げることなどできようもありません。請求額の全額回収に及ばずとも、ほぼ行政書士の勝訴とみえます。

紛争自体は、よくある他愛もない業者同士のもめ事のようです。しかし、この弁護士さん、さすがに事実を曲げることに窮したのか、裁判官の心象(悪化)を感じてか、途中から契約の存在を認めるも、「この行政書士の自賠責保険業務は非弁護士行為である」、よって、「非弁行為で違法だから、報酬請求権は公序良俗に反して無効」と、主張を一部切り替えました。なんと、今まで散々自ら業務を委託しておいて、報酬を払う段になって「非弁行為だから払いません」との理屈です。おそらく裁判官もびっくりだったと思います。これも法廷戦術?なのでしょうが・・弁護士先生でも色々な考えの人が存在するものです。

ともかく、そのような審議での注目は、行政書士の扱う自賠責保険業務について、適法である為の具体的な指標、線引きが成された点です。この部分だけでも、この面倒な裁判の価値はあったと思います。 以下、判決文から該当部分を引用します。

平成28年(ワ)第23088号 報酬請求事件(平成30年12月19日判決言渡)

・・・法律事務所の事務員その他弁護士でない者を履行補助者として使用することは、当然に許容されているものというべきところ、非弁護士の行為が補助者としての適法行為であるというためには、法律事務に関する判断の核心部分が法律専門家である弁護士自身によって行われ、かつ、非弁護士の 行為が弁護士の判断によって実質的に支配されていることが必要であると解するのが相当である。

ともかく、そのような審議での注目は、行政書士の扱う自賠責保険業務について、適法である為の具体的な指標、線引きが成された点です。この部分だけでも、この面倒な裁判の価値はあったと思います。 以下、判決文から該当部分を引用します。

平成28年(ワ)第23088号 報酬請求事件(平成30年12月19日判決言渡)

・・・法律事務所の事務員その他弁護士でない者を履行補助者として使用することは、当然に許容されているものというべきところ、非弁護士の行為が補助者としての適法行為であるというためには、法律事務に関する判断の核心部分が法律専門家である弁護士自身によって行われ、かつ、非弁護士の 行為が弁護士の判断によって実質的に支配されていることが必要であると解するのが相当である。

これを本件についてみると、これまでに認定、判断したところからすれば、本件各委託契約を含む原告と被告の間の本件委託関係(ただし、「サブコン形式」(※1)によるものに限る。以下、本項において同じ。)において、

被告(弁護士)は、➀ 原告(行政書士)に対し、交通事故の被害者や主治医との面談、医療記録の検討を通じて交通事故の被害者の状況を把握した上で、医師に対し、後遺障害診断書、日常生活状況報告、意見書等の書類の作成依頼をし、あるいは、交通事故の被害者において有利な後遺障害等級認定を得させるために必要な助言指導等をすることを委任し、

続きを読む »

およそ5年前の記事を追記・修正しました。これは6年前の”行政書士の交通事故業務の法的適否”がテーマとなった高裁判決を受けて、記載したものです。 判決以後、すっかり大人しくなった(交通事故を扱う)行政書士陣営、中には行政書士の看板を下げて調査会社に鞍替えした書士もおります。この判例以前から、とくに「行政書士の自賠責保険業務」が弁護士との業際問題として、くすぶっていました。この高裁判例から、交通事故・行政書士の後ろ暗いイメージが拡大したと言えます。もっとも、これだけ多くの弁護士が交通事故に参入・積極的に取り組むようになった現在、弁護士が目くじら立てるほど行政書士に依頼もないかと思いますが・・。

事務所開設以来11年、法律順守とコンプライアンスには十分な配慮をしてきましたが、未だ私たちの業務に疑いの目を持つ弁護士先生が存在すると思います。その論調はネットで散見され、観るにつけ忸怩たる思いです。しかし、それ以上に交通事故業務を扱う他の行政書士の法律理解(弁護士法72条、27条)や業務姿勢にこそ、その原因があると考えています。

この判例以後の5年間で、より具体的な判例もでましたので、改めて検証してみたいと思います。まずは、当時の記事をブラッシュアップしました。

今月、行政書士の交通事故業務について、その線引きを示す一つの判断が届きました。

大阪高裁平成26年6月12日判決(判例時報2252号の61頁)

この裁判は行政書士が依頼者に対して報酬を請求したところ、「その業務が弁護士法72条に違反するから無効」と依頼者が支払いを拒否、対して行政書士が報酬の請求訴訟を起こしたものです。結果は、行政書士の訴えが退けられたのですが、その過程で業務内容の適否にいくつかの判断がされました。

有償で賠償交渉に関わる事が弁護士法72条違反であることは明白として、この高裁判決では興味深い論点が示されました。行政書士の交通事故業務でグレーゾーンであった業務が弁護士法72条に違反するか否かについて・・・ ① 「自賠責保険の請求業務」は(本件一連の契約内容・業務は全体として非弁行為だから、自賠責部分のみ適法を認めず)法律事務とされた ② 交通事故に関する事務は「将来、紛争が予想されれば法律事務となる」 ③ 報酬設定で経済的利益の○%は72条違反の根拠 まず、周囲の弁護士によると、やや驚きだったのは「自賠責保険の請求までは行政書士も可能」と解釈していたところ、①で否定された点です。今までも、この違法・適法の線引きについて弁護士間でも意見が分かれていました。

しかし、本件の場合は前提があります・・・この行政書士は交通事故業務を賠償請求行為まで包括的に契約していました。1審で非弁行為と断じられた後、控訴審になって「少なくとも自賠責保険の業務までは適法と認められるべき、だからそこまでの報酬は認めて」との、未練がましい主張を追加して臨んだのです。高裁判事は「契約全体として、法律事務との線引きができようもないのでダメ!」と断じたに過ぎません。 その後、サイトで拝見したいくつかの弁護士はこの判例を受けて、この行政書士による自賠責保険の請求で作成した「有利な等級を得るために必要な事実や法的判断を含む意見が記載されている文章」は、「一般の法律事件に関して法律事務を取り扱う過程で作成されたもの」だから、

”行政書士の行う自賠責保険業務は非弁行為となった”、と断定しています。 続きを読む »