通勤災害での労災使用を総括します。しつこく、繰り返します。

第4話 通勤災害で労災を併用する

(1) 相手に保険会社があるから労災は使いません

交通事故の場合、真っ先に請求する相手は、加害者の保険会社ではないでしょうか。それは通勤災害、業務災害の場面でも同じかと思います。確かに、加害者が弁償するのが筋とは思います。しかしながら、交通事故で労災を使いたいと申し出ると・・・

「相手(保険会社)のいる交通事故では、労災は使えません」

「相手(保険会社)のいる交通事故では、労災は使えません」

又は

「相手に保険があるので、自賠責の120万円の枠が終わってからでないと、労災を適用することはできません」 ・・・かつて労基ですら、このような対応でした。社会保障制度ですから、じゃぶじゃぶ使われると困ります。加害者に支払い能力がある=保険がある場合は、そちらを優先し、支払いを抑制しなければならない側面は理解できます。しかし、近年の労基は文句言わずに普通に使わせてくれます。なぜなら、健康保険に同じく、「使うか否か」、「その順番」でさえも、請求者の意思が第一と、法で定められているからです。 (2) 会社の責任は?

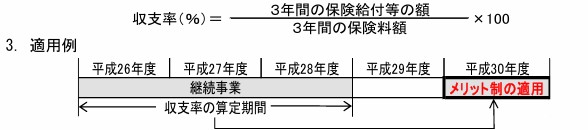

通勤中の交通事故に対して、会社に責任があるわけありません。あくまで、加害車両の責任でしょう。あるいは、被害者となった社員にも過失が問われるかもしれません。したがって、通勤災害では、労災の掛金の計算、メリット制が除外されているのです。掛金は上がりません。安心して使えます。

とくに、20:80など、被害者となった社員さんは、賠償金から20%差っ引かれます。治療費や休業給付は、事故後、全額支払われてきましたが、最後に慰謝料等から、20%引かれてしまうのです。労災を使えば、少なくとも、治療費などは全額確保できます。つまり、被害者にとって、過失案件での労災併用はマストなのです。

会社になんらデメリットのない、通勤災害での労災使用、文字通り社員への福利厚生のための制度ですから、助けてあげても良いと思います。きっと、その社員は会社に感謝するでしょう。 (3) 労災利用で会社も「助かった~」の例 労災 14級の9 : 頚椎捻挫(20代男性・埼玉県) 【事案】

その日は、社有車で通勤の社員Aさん、赤信号で交差点に進入、右方よりのトラックと衝突、横転してしまった。たまたま積んでいた什器も壊れて修理費が100万円! 幸い、運転者の社員Aさんは頚椎捻挫で済んだのですが・・・。 【問題点】

100:0事故です。車両保険に入っていないので、車両と什器の損害は合わせて200万円になった。社長はカンカン、社員の給与から差っ引くぞ!と息巻いて・・・。 Aさん「会社、辞めようかな」と秋葉に相談にいらした。 【立証ポイント】

自賠責と労災、双方を熟知している事務所に任せて下さいね

自賠責と労災、双方を熟知している事務所に任せて下さいね

続きを読む »

続きを読む »

その後、労基から会社に(行政指導まではいかないまでも、なぜ、労災を拒むのかと)電話がいきます。つまり、被災者にとっては、会社を辞める覚悟を伴った非常手段となります。やはり、労災制度の利用は簡単ではないのかもしれません。

(2)被災者が会社を糾弾する社会に(怖)

その後、労基から会社に(行政指導まではいかないまでも、なぜ、労災を拒むのかと)電話がいきます。つまり、被災者にとっては、会社を辞める覚悟を伴った非常手段となります。やはり、労災制度の利用は簡単ではないのかもしれません。

(2)被災者が会社を糾弾する社会に(怖) 1勝1敗でしょうか・・

1勝1敗でしょうか・・

重要な事です!

重要な事です! 通勤途上の交通事故の場合、相手の保険会社への請求か、労災への請求か・・・長らく、保険関係者にとって、もやもやしていた問題について、ズバリ結論しました。

通勤途上の交通事故の場合、相手の保険会社への請求か、労災への請求か・・・長らく、保険関係者にとって、もやもやしていた問題について、ズバリ結論しました。

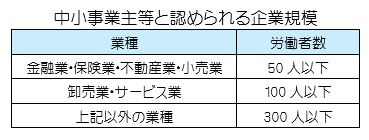

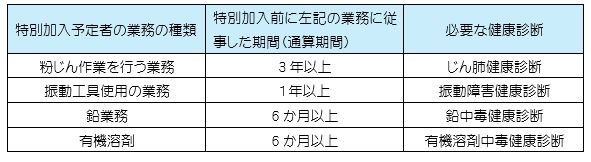

<一人親方その他の自営業者用>

<一人親方その他の自営業者用> 1人親方やフリーランスの方が加入できる、労災の特別加入制度について勉強しましょう

労災への特別加入は大きく4つに分けられます。

1人親方やフリーランスの方が加入できる、労災の特別加入制度について勉強しましょう

労災への特別加入は大きく4つに分けられます。