【事案】

オートバイ走行中、交差点で対抗右折自動車と衝突、その衝撃で道路左側に逸脱、転倒したもの。直後から、両手首、左膝、右足首、臀部に強烈な痛みが生じる。

【問題点】

当初の診断名が右橈骨遠位端骨折、左手関節部挫傷・打撲となっていたが、その後すぐに自宅近くの病院に転院し、左手に関しては左有鉤骨骨折の診断名に変更された。その時点では前十字靭帯損傷、右距骨骨挫傷の診断名が記載されていなかった。

事故から2カ月経過後、ようやく左前十字靭帯損傷、右距骨骨挫傷の診断名が確認できた。その後、PTSD、網膜裂孔等次々に診断が増えていくことになった。

また、業務上支障が出ること、さらに転勤で大阪から東京に移転のため、手術などできる治療先の確保を急ぐ必要があった。

【立証ポイント】

相談会では、まず、現在の症状の確認と手持ちのすべての画像を確認することから始まった。網膜裂孔についてはすでに後遺障害診断書にまとめられていたが、診断書や症状・検査内容を確認して、PTSDと共に等級は認められない可能性を説明し、残りの両手首の疼痛・可動域制限、左膝の疼痛と不安定感、右足首の疼痛でそれぞれ等級を確保する方針とした。

手関節は左右共に受傷しているので、可動域は日本整形外科学会の標準値と比較することになる。症状固定の際には大阪の病院に同行し、左右の手首の可動域は正確な数値を確保できた。しかし、主治医は下肢については関心がなく、下肢は東京の専門医へ誘致、下肢の検査を平行して進める。

受傷直後の手関節CTを確認したところ、右手の豆状骨等を骨折し、その後癒合不全や骨片が残存している可能性があった。しかし、この点は事故から時間が経ちすぎており、追加の診断して頂くことはできなかった。そこで、症状固定後に撮影した3DCTと事故当初のCTと併せて画像打出しを作成して申請した。後日、調査事務所から「この打ち出し画像の診断はどこでされたのか確認したい」連絡があったが、診断名はどこにもないことを伝えたところ、上部審査に回す運びとなった。顧問医の判断に委ねられたのであろう。

申請から約4か月後、両関節の可動域制限が認められ、併合9級が認定された。尚、この件は左前十字靭帯損傷、右距骨骨挫傷でも等級が認定されている。大阪と東京を往復し、作業内容も大変なボリュームとなった。

(平成29年3月)

続きを読む »

入り口でPepper君がお出迎え。大分、普及していますね

入り口でPepper君がお出迎え。大分、普及していますね

※併合かつ、稀なケースの為、分離しています

※併合かつ、稀なケースの為、分離しています

後遺障害診断書が完成するまで特に時間を要する病院の為、症状固定日以降3ヶ月分の領収書を添付し、通院回数と一貫性を主張。狙い通りの併合14級認定となった。

後遺障害診断書が完成するまで特に時間を要する病院の為、症状固定日以降3ヶ月分の領収書を添付し、通院回数と一貫性を主張。狙い通りの併合14級認定となった。

続きを読む »

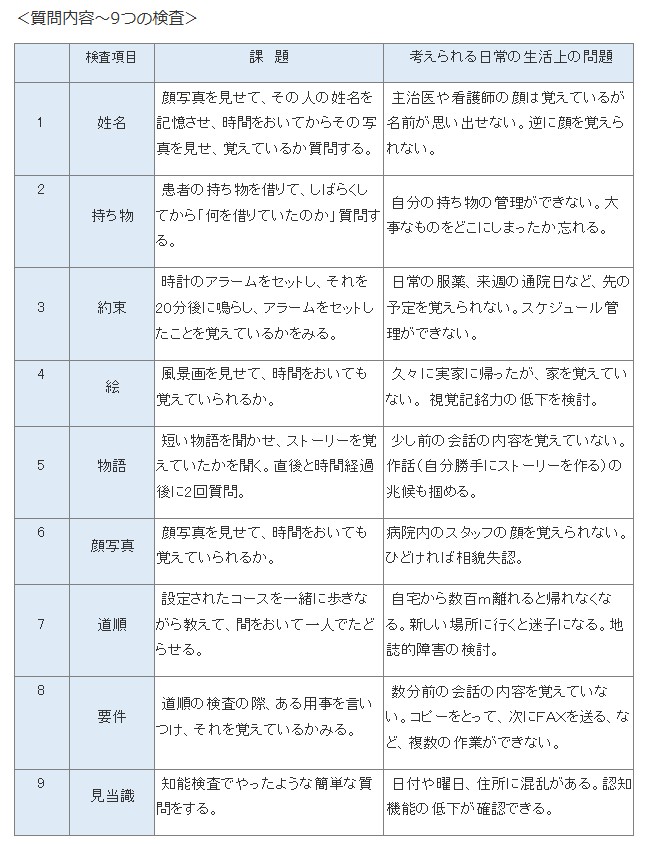

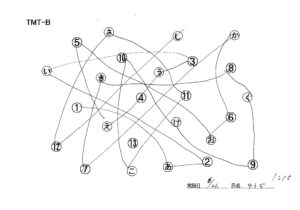

続きを読む » 実際にやってみると、理解が深まります。むしろ、やってみなければ検査の意図が掴めないと思います。

ちなみに、私の遂行能力はなんとか標準値以内でした。よかった(ホッ)。

実際にやってみると、理解が深まります。むしろ、やってみなければ検査の意図が掴めないと思います。

ちなみに、私の遂行能力はなんとか標準値以内でした。よかった(ホッ)。