山梨県韮崎まで被害者さんとの打ち合わせに。久々の山梨出張だが、このまま中央線を下れば、信州松本です。ここから先は、いくつもの選択肢があるのです。選んだ湯は待望の白骨温泉、その遠さからも今まで来たことがなかった未湯(みとう)の地でした。 昨年の大雨の影響から上高地線が一部不通、松本駅から振替バス→上高地線→バスと乗り換えを重ねましたが、苦労してたどり着いたお湯は期待を超えるものでした。 炭酸+カルシウム、そして硫化水素(≒硫黄)、前者が湧き出した時に炭酸ガスが水中から逃げ、分解して炭酸カルシウムとなり白く濁る。さらに、空気に触れた硫化水素が酸化して白濁する。これらダブル漂白効果で、パールのような深い白色になるのです。

硫黄泉では珍しく中性のpH値から飲泉も可能、香は硫黄の香ばしさを残すも、癖のない味は焼酎で割っても飲めそう。舌と鼻孔を通じ、体の中と外から湯が浸み込みます。浴槽の縁に重なるカルシウム分の固形物がまるでトルコのパムッカレのように美しく、野鳥の鳴き声と雪どけの軋み音が静寂にアクセントを加え、絹衣に包まれるようなベルベットな浴感・・ここは五感すべてを満たしてくれる場なのです。

能書きはこれくらいで、その薄青さを帯びたシルキーな湯面をご覧下さい。

この日、宿泊客は私一人。終始、湯舟を独り占めでご満悦。もぅ、お湯に溶け込んでしまいたい。

ワンちゃんが宿泊客の出迎えと見送りに従事。温泉宿のワンちゃんネコちゃんは立派な従業員なのです。

この日、宿泊客は私一人。終始、湯舟を独り占めでご満悦。もぅ、お湯に溶け込んでしまいたい。

ワンちゃんが宿泊客の出迎えと見送りに従事。温泉宿のワンちゃんネコちゃんは立派な従業員なのです。

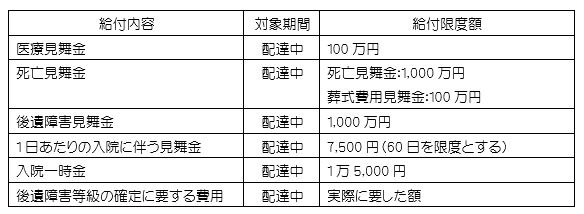

14級とは言え、主婦でも300万円です! 正しい解決へ導く必要があります

14級とは言え、主婦でも300万円です! 正しい解決へ導く必要があります

クアトロ佐藤が担当

クアトロ佐藤が担当

佐藤が担当します!

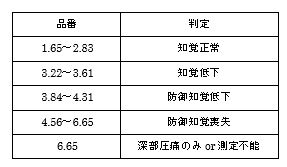

先日、言語聴覚士の方と打合せする機会があったのですが、「高次脳機能障害では、どのような検査がどこまで必要なのか分からなかったので、最初は短時間でできるMMSEとFAB検査を実施しようと思っています。」と言われたことがありました。MMSEは認知症が疑われる患者や入院当初に比較的実施される検査なので、よく目にすると思います。そのため、今回はFAB検査について記載していきます。

FAB検査とは、Frontal Assessment Batteryの略で前頭葉機能検査のことを指します。Frontalは前頭葉、Assessmentは評価、Batteryは総合テストを意味しています。尚、FAB検査は6つの課題で構成されています。それでは順に見ていきましょう。

1.類似性

佐藤が担当します!

先日、言語聴覚士の方と打合せする機会があったのですが、「高次脳機能障害では、どのような検査がどこまで必要なのか分からなかったので、最初は短時間でできるMMSEとFAB検査を実施しようと思っています。」と言われたことがありました。MMSEは認知症が疑われる患者や入院当初に比較的実施される検査なので、よく目にすると思います。そのため、今回はFAB検査について記載していきます。

FAB検査とは、Frontal Assessment Batteryの略で前頭葉機能検査のことを指します。Frontalは前頭葉、Assessmentは評価、Batteryは総合テストを意味しています。尚、FAB検査は6つの課題で構成されています。それでは順に見ていきましょう。

1.類似性 お湯は、真っ黒ではなく、黄土色の熱湯とぬる湯があり、その他、炭酸泉、日替わり湯なども揃っております。特徴は天井が高く、広くゆったりとしたスペースでしょうか。この点では、銭湯はかないません。

帰りはお買い物を済ませて、ゆりかもめに乗って豊洲経由で戻りました。

業務日誌ネタに困ったら、また温泉・お風呂レポートします。

お湯は、真っ黒ではなく、黄土色の熱湯とぬる湯があり、その他、炭酸泉、日替わり湯なども揃っております。特徴は天井が高く、広くゆったりとしたスペースでしょうか。この点では、銭湯はかないません。

帰りはお買い物を済ませて、ゆりかもめに乗って豊洲経由で戻りました。

業務日誌ネタに困ったら、また温泉・お風呂レポートします。

前日のつづきです

前日のつづきです 続きを読む »

続きを読む » 今度は上部機関にもあがり、2ヶ月の審査期間を経て12級7号へ正した。以前の審査であれば、初回申請で機能障害として認定されてもおかしくない事案と思う。新型コロナウイルス蔓延後では、上部審査に上げることなく、安易な回答が返ってくる二度手間請求が増加傾向。大喜びの依頼者と対照的に、弊所では暗たんたる思い。

今度は上部機関にもあがり、2ヶ月の審査期間を経て12級7号へ正した。以前の審査であれば、初回申請で機能障害として認定されてもおかしくない事案と思う。新型コロナウイルス蔓延後では、上部審査に上げることなく、安易な回答が返ってくる二度手間請求が増加傾向。大喜びの依頼者と対照的に、弊所では暗たんたる思い。 【問題点】

【問題点】

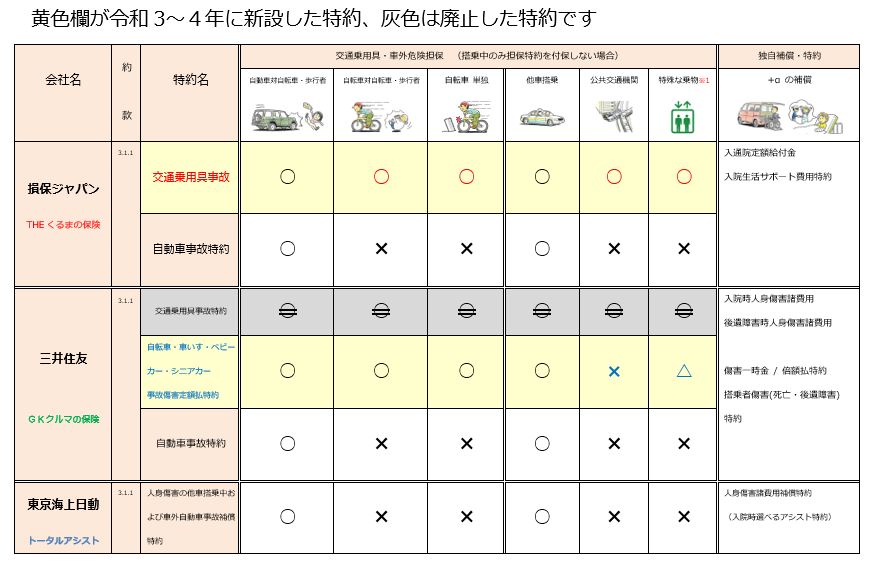

国内社20数社から抜きんでた規模を誇る3つの巨大金融カンパニー、その補償内容については、常に他社が追従する傾向と思います。長らく全社同一補償・同一掛金であった戦後の護送船団方式は、1996年金融ビックバンより、各社、自由な掛金、自由な補償が可能となりました。それでも、会社ごとに大きな変化はなく、おおむね横並びは続いているようです。

横並びの補償であっても、ゆっくりとですが各社、約款に独自色をだしています。約款上の支払い条件などは、少々マニアック、契約する前に比較はしないでしょう。ただし、補償範囲はパンフレットで容易に比較できます。その象徴的なものとして、人身傷害保険の「交通乗用具」が挙げられます。

それでは、令和4年1月1日の改定、3メガ損保の変化を比較してみましょう。魏(東海日動)・呉(損保ジャパン)・蜀(三井住友)3国鼎立は崩れたのか、消費者(契約者)は厳しく見ていくべきと思います。あと、乗合代理店さん(複数の保険会社を取り扱う)もね。

国内社20数社から抜きんでた規模を誇る3つの巨大金融カンパニー、その補償内容については、常に他社が追従する傾向と思います。長らく全社同一補償・同一掛金であった戦後の護送船団方式は、1996年金融ビックバンより、各社、自由な掛金、自由な補償が可能となりました。それでも、会社ごとに大きな変化はなく、おおむね横並びは続いているようです。

横並びの補償であっても、ゆっくりとですが各社、約款に独自色をだしています。約款上の支払い条件などは、少々マニアック、契約する前に比較はしないでしょう。ただし、補償範囲はパンフレットで容易に比較できます。その象徴的なものとして、人身傷害保険の「交通乗用具」が挙げられます。

それでは、令和4年1月1日の改定、3メガ損保の変化を比較してみましょう。魏(東海日動)・呉(損保ジャパン)・蜀(三井住友)3国鼎立は崩れたのか、消費者(契約者)は厳しく見ていくべきと思います。あと、乗合代理店さん(複数の保険会社を取り扱う)もね。

続きを読む »

続きを読む » 各社、補償の範囲はほとんど一緒ながら、一つだけ絶大な差がありました。それが、交通乗用具への補償です。交通乗用具とは、自動車や二輪車以外の乗用具の総称で、その代表は自転車でしょうか。自転車以外の乗り物は、約款で細かく指定されています。

人身傷害保険と交通乗用具の復習はこちらを 👉

各社、補償の範囲はほとんど一緒ながら、一つだけ絶大な差がありました。それが、交通乗用具への補償です。交通乗用具とは、自動車や二輪車以外の乗用具の総称で、その代表は自転車でしょうか。自転車以外の乗り物は、約款で細かく指定されています。

人身傷害保険と交通乗用具の復習はこちらを 👉

おなじみの針とブラシは鞄の中に持っているよ

おなじみの針とブラシは鞄の中に持っているよ