五十肩の痛み、私、秋葉も今年経験することになりました。

持病なく、さしたるケガもなく、今まで病気らしい病気にかかったことが無い健康優良児であっても、寄る年波を感じるところです。

日常において、それほど困る痛みではありませんが、後ろに腕を回す、ふいに斜め方向に腕を伸ばすなどから、それなりの激痛を感じます。最近は和らいできたと思います。仕事上でも、肩の痛みを訴える大勢の被害者さんと接してきました。おかげで、痛みの表現や感じ方の勉強になりました。

病院に行くほどのことはないのですが、せっかくの機会です。接骨院と整形外科、両者に行ってみました。自ら患者に、これも貴重な体験になります。それぞれレポートします。

1、接骨院

事務所の金澤(柔道整復師)に近隣の院から厳選してもらいました。その院では女性が担当でした。しっかりとした施術であれば、男女の関係はありません。まぁ院としては、中年のおっさん対策なのかもしれません。問診では、肩関節の痛みを緩和したいとリクエストしました。

彼ら柔道整復師は、経験と感性、いわゆる「腕」がものをいう世界と思います。触診から、「三角筋の痛みが原因」と判断しました(そうは思いませんが・・)。お馴染みの電気をあて、さらにハイボルトでグリグリ患部にあてました。そして、曲がり辛かった肩の可動域を広げていきました。前後のマッサージは気持ち良かった印象ですが、ハイボルト後、肩の痛みが増しました。これも症状軽快に向けての痛みなら納得できますが・・。

二回目の施術では、ハイボルト後の痛みを訴えましたが、「それは悪化ではありません」と。そして、またもやハイボルトを・・。「痛い」って言っているのに、何故、ふたたび・・。

私は修行僧ではありません。マゾでもありません。

3度目はありませんでした。

2、整形外科

やっぱり医者じゃないと信用できません。接骨院・整骨院では、レントゲンなど画像を観ずに経験と感性で施術をするものです。触診と勘で判断?とも言えますが、当たればすばらしい治療者となります。しかし、的外れでは無意味な施術、いえ、むしろ悪化します。痛みの増した肩をさすりつつ、近隣の整形外科に行きました。

診察で症状を説明したところ、冷たく「単なる五十肩だね」と切り捨てセリフ。(五十肩程度で病院に行くまでもないのか?)なんか、医師の姿勢が高圧的に感じられました。さらに、いきなり腕を掴んで、後ろにぐいっと捻りました。「ギャーッ!」と悲鳴を上げそうでした。最初に言いますと、私はわりと痛みを耐える方です。若い頃ですが、旅行先で脚に切創を負った時は、お酒で消毒しながら、自分で5針縫いました。

しばし悶絶・・。なんで急に曲げるかなぁ。普通、「後ろに曲げますね」とか言わないものか。もっとゆっくり曲げられないのか。正直、医師に対して殺意がわきました。

以前に肩を痛めた依頼者さんを思い出しました。その患者さんも医師にいきなり腕を曲げられ、却って痛めてしまったそうです。お年寄りだったら、肩関節脱臼や棘上筋断裂の危険性だってあります。親の仇のように、なんで急に強引に曲げるのかなぁ。このようは話は被害者さんからよく聞きます。乱雑な医師が多いこと。もっとも、急に曲げる医師は、仕事柄もあるのでしょうが、圧倒的に整形外科医です。おおむね他科のお医者さんは説明も丁寧で、触診の際に気遣いを感じます。このような話はまったく聞きません。

最後に整骨院でもできる電気とホットパットを指示、リハビリに通うよう言われました。正直、こんな気休めの理学療法で良くなるとは思えません。また、痛み止め薬の処方箋も持たされました。薬を飲む程の痛みではありません。この医師に腕をひねられさえしなければ・・。

理学療法の予約をせず、処方箋を破り捨て、この院への2度目はありませんでした。

最後に整骨院でもできる電気とホットパットを指示、リハビリに通うよう言われました。正直、こんな気休めの理学療法で良くなるとは思えません。また、痛み止め薬の処方箋も持たされました。薬を飲む程の痛みではありません。この医師に腕をひねられさえしなければ・・。

理学療法の予約をせず、処方箋を破り捨て、この院への2度目はありませんでした。

続きを読む »

本件はコロナはじめ様々な事情から延びてしまいましたが、

等級はなんとか薄まらず、想定通りに確保できました

本件はコロナはじめ様々な事情から延びてしまいましたが、

等級はなんとか薄まらず、想定通りに確保できました

続きを読む »

続きを読む »

続きを読む » 知る人ぞ知る、いえ、猫好きが知る温泉民宿です。宿は地域の保護猫を数匹飼っていおり、客間にも出入り自由、宿泊客に可愛がられています。それを目当てとするお客さんが多く、猫さん側も仕事を心得ているのか、よくなついてきます。さながらネコンパニオンです。

知る人ぞ知る、いえ、猫好きが知る温泉民宿です。宿は地域の保護猫を数匹飼っていおり、客間にも出入り自由、宿泊客に可愛がられています。それを目当てとするお客さんが多く、猫さん側も仕事を心得ているのか、よくなついてきます。さながらネコンパニオンです。

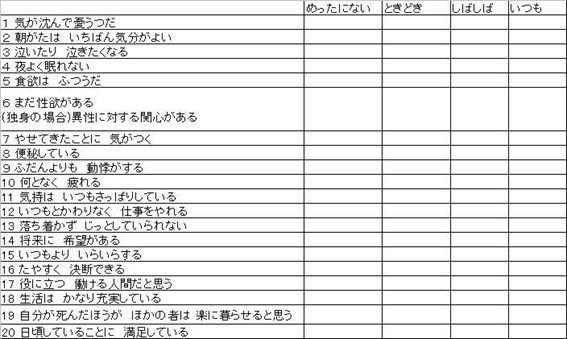

鬱の検査です

交通事故では、精神面にも影響が出てしまうことがあります。後遺障害申請の場面で必要とすることはあまりないかもしれませんが、精神科の病院などを受診すると、入口としてこの検査を実施することがあるようです。

鬱の検査です

交通事故では、精神面にも影響が出てしまうことがあります。後遺障害申請の場面で必要とすることはあまりないかもしれませんが、精神科の病院などを受診すると、入口としてこの検査を実施することがあるようです。 続きを読む »

続きを読む » 最後に整骨院でもできる電気とホットパットを指示、リハビリに通うよう言われました。正直、こんな気休めの理学療法で良くなるとは思えません。また、痛み止め薬の処方箋も持たされました。薬を飲む程の痛みではありません。この医師に腕をひねられさえしなければ・・。

理学療法の予約をせず、処方箋を破り捨て、この院への2度目はありませんでした。

最後に整骨院でもできる電気とホットパットを指示、リハビリに通うよう言われました。正直、こんな気休めの理学療法で良くなるとは思えません。また、痛み止め薬の処方箋も持たされました。薬を飲む程の痛みではありません。この医師に腕をひねられさえしなければ・・。

理学療法の予約をせず、処方箋を破り捨て、この院への2度目はありませんでした。

テレマ? テレマーケティング(電話の営業)かと思ったよ

テレマ? テレマーケティング(電話の営業)かと思ったよ

立ち昇る湯気が実に香しく、だし汁にやや半熟の溶き卵が被さったカツ、しっとりとしながらも微妙にサクサク感か残り、玉ねぎが助長する甘辛い味とごはんのハーモニー、三つ葉でも飾れば最高です。かつ丼はお店によって多少の違いはあっても、どこのお店でも美味しい。

この日も上機嫌に頬張っていましたが、奥歯にかすかな違和感、明らかに堅い繊維上のもの。確認したらホチキスの針でした。私は大雑把な性格ですから、吐き出して気にせず食べ続けることに苦痛はありません。しかし、ここで以下の選択肢が浮かびます。

立ち昇る湯気が実に香しく、だし汁にやや半熟の溶き卵が被さったカツ、しっとりとしながらも微妙にサクサク感か残り、玉ねぎが助長する甘辛い味とごはんのハーモニー、三つ葉でも飾れば最高です。かつ丼はお店によって多少の違いはあっても、どこのお店でも美味しい。

この日も上機嫌に頬張っていましたが、奥歯にかすかな違和感、明らかに堅い繊維上のもの。確認したらホチキスの針でした。私は大雑把な性格ですから、吐き出して気にせず食べ続けることに苦痛はありません。しかし、ここで以下の選択肢が浮かびます。

今回3つのパターンを紹介しますが、⑴、⑵の先生に依頼すると残念な結果と迷走が待っています(弁護士名は仮名です)。

(1)交通事故経験の少ない弁護士:甘利先生

今回3つのパターンを紹介しますが、⑴、⑵の先生に依頼すると残念な結果と迷走が待っています(弁護士名は仮名です)。

(1)交通事故経験の少ない弁護士:甘利先生

毎度のセリフですが、それら損害・損失は自動的に補填されるものではありません。加害者、もしくはその加入している保険会社への請求と交渉、また、公的保険や自ら加入の保険等に請求手続きを負う事になります。通院・治療の負担だけに留まらず、大変な手間と時間を浪費します。しかも、必ずしもそれら補填額が十分と言えないこともあります。だから、”戦い”なのです。理不尽と思いますが、これが現実です。

毎度のセリフですが、それら損害・損失は自動的に補填されるものではありません。加害者、もしくはその加入している保険会社への請求と交渉、また、公的保険や自ら加入の保険等に請求手続きを負う事になります。通院・治療の負担だけに留まらず、大変な手間と時間を浪費します。しかも、必ずしもそれら補填額が十分と言えないこともあります。だから、”戦い”なのです。理不尽と思いますが、これが現実です。

○ 相手の保険会社・・「いつまで通ってんだよ(怒)、事故から何か月も経っているのに痛い痛いって、大げさな」と治療費の打ち切り、終には弁護士介入とします。

○ 相手の保険会社・・「いつまで通ってんだよ(怒)、事故から何か月も経っているのに痛い痛いって、大げさな」と治療費の打ち切り、終には弁護士介入とします。