【事案】

駐車場内で着替え中、自車と駐車しようと後進してきた自動車に脚を挟まれ受傷。脛骨近位端不全(≒挫滅)骨折となる。足関節、足指の自動運動がほぼ不能となる。

【問題点】

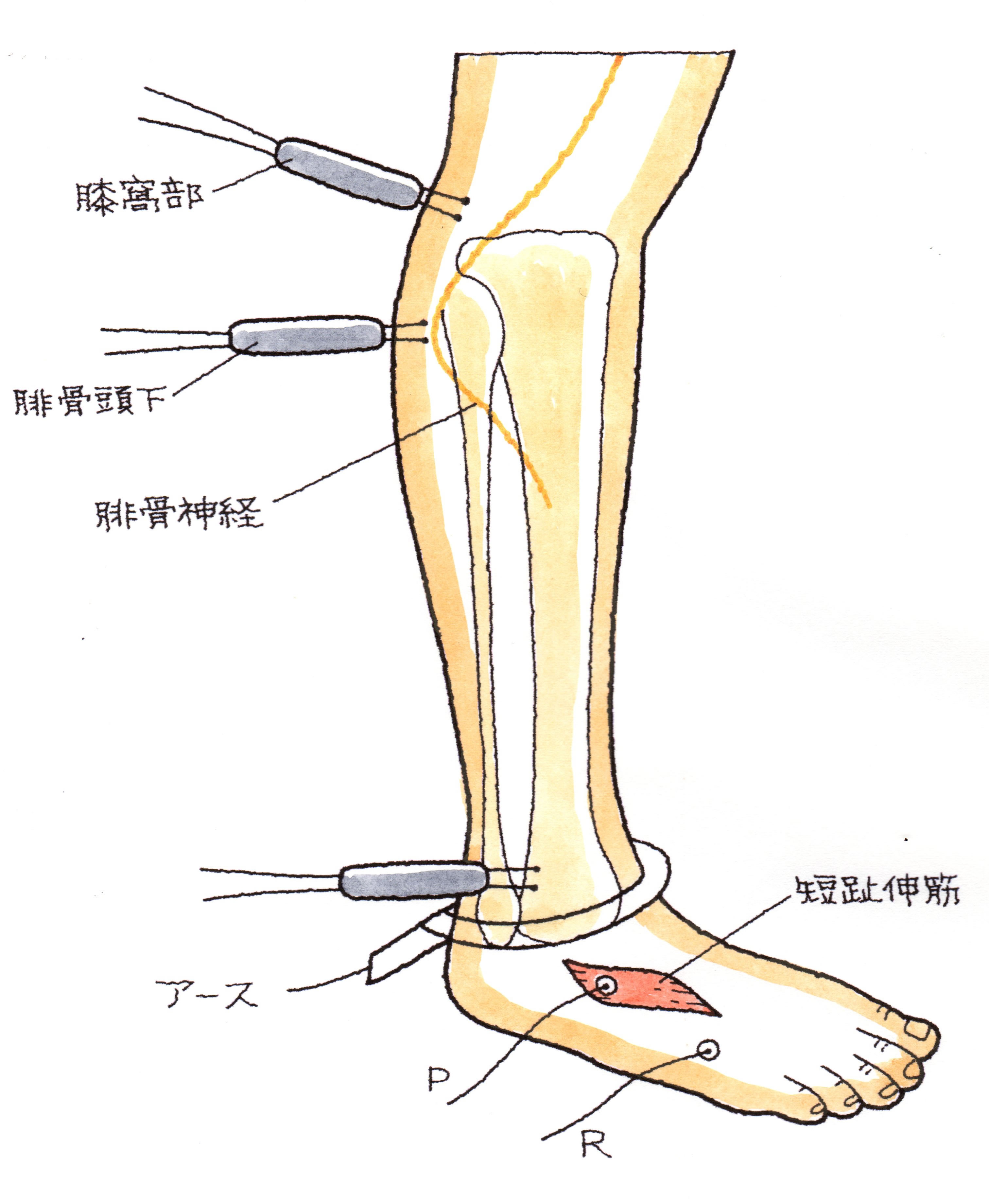

ポキンと折れた骨折より深刻な障害を残すケースである。筋電図、神経伝達速度検査の数値は一定の麻痺を計測、しかし下腿の広範囲に筋組織の挫滅、瘢痕化もある。腓骨神経麻痺とコンパートメント症候群双方の障害と認識して立証作業に入る。7級ともなれば、曖昧な医証など提出できない。東京-札幌の飛行機往復が続く。

【立証ポイント】

リハビリ先のPTさんがマメで下腿周径の定期計測を記録していた。それならばと、足関節はもちろん、手間のかかる足指すべての計測を共同作業で行う。さらに、実施・提出する検査結果を主治医と綿密に打合せした。とくに診断名の特定、絞込みには医師と一緒に悩んだ。

万全に医証を揃えて提出した結果、7級を抑え込む。また、下肢の装具をオーダーメイドで制作し、費用明細と写真を添えて弁護士に引き継いだ。このように準備万全であれば賠償交渉も好調に進む。

「全国対応」とうたいながら文章のやり取りで済ます専門家が多い中、被害者の一生がかかっている大事な局面に飛行機代など気にしていられない。地の果てまでも病院同行! 看板に偽りなしの対応をさせて頂いた。

(平成26年10月)

(平成26年12月)

(平成26年12月)

【問題点】

【問題点】

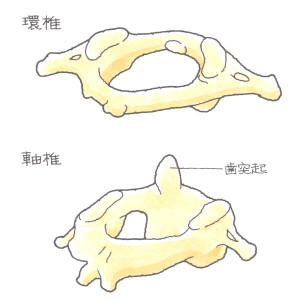

このように、画像読影で医師の見解が分かれることがしばしばある。医師によっては「癒合良好」で済ましてしまう。立証側もしっかり画像所見を検討し、しかるべき精査をしなければならない。

このように、画像読影で医師の見解が分かれることがしばしばある。医師によっては「癒合良好」で済ましてしまう。立証側もしっかり画像所見を検討し、しかるべき精査をしなければならない。