「主治医が後遺症と診断したのに、なんで非該当なんですか(怒)!」

後遺障害の審査で「非該当」の結果となった被害者さん、その憤慨です。

その怒りの矛先は、第一に保険会社、第二に医師ではないでしょうか。医師にしてみれば、保険請求のことなど知ったこっちゃない立場です。であっても、真面目な医師こそ、患者と保険会社の板挟みに苦慮しているのです。

そもそも、後遺症とは「治らなった状態」を指します。自賠責保険が認定する後遺障害は、「治らなかった状態の中から、自賠責保険が規定する障害の基準を満たすもの」です。つまり、独自の基準で絞られていると言えます。だからこそ、医師が後遺症と診断したからと言って、イコール後遺障害ではないのです。

本件の医師も、後遺障害診断書の記載の際に、口酸っぱく釘を刺しているのです。

正直、再請求を覚悟してましたので、初回で取れてよかったです

正直、再請求を覚悟してましたので、初回で取れてよかったです

14級9号:頚椎捻挫(70代女性・茨城県)

【事案】

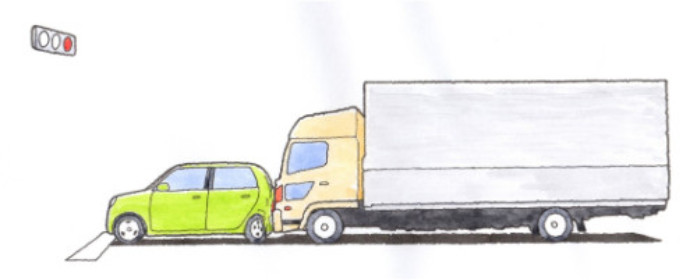

自動車の助手席に搭乗中、後続車の追突を受けたため、負傷した。直後から頚部痛、左上肢の痺れ等、強烈な神経症状に悩まされる。 【問題点】

事故から1週間後に縁あってご相談を頂くことができたため、適切な治療・保険請求方針を設計することができたが、事故前から腰部の症状でかかっている整形外科への通院だったため、既往症が気になった。また、担当する理学療法士から「150日が経過すると、リハビリ回数に制限が出る。」と言われ、予約が取りにくくなる可能性を秘めていた。 【立証ポイント】

既往症については、診断名に加えず、主たる頚椎の症状に特化してリハビリをしていただくこととした。また、「150日~」という問題については、医師への伝え方を入念に練習させて、本人から伝えてもらったところ、「健康保険を使っている訳ではないので、保険会社から何か言われない限りは、現在の治療頻度で問題ない。」という言質を取った。また、早い段階で医師からMRI検査を打診されるなど、順調な経過を辿っていた。

いよいよ後遺障害診断になって、主治医から「仮に後遺障害が認定されなかったとしても、判断するのは私ではないから責任は持てないよ!」と何度も言われてしまった。責めるつもりは毛頭ないが、過去に「非該当」を責めてきた患者がいたことは想像に難くない…。

事故当日から症状固定まで、1箇所の整形外科に通院していたため、医療照会の恐れもなく、通常通り40日で14級9号が認定された。

〇 生保外交員

〇 生保外交員

① ②いずれも、医師によっては「通例として、受傷箇所の計測・記録はするもの」と律儀に考えます。その場合は従うようにしています。

つづく 👉

① ②いずれも、医師によっては「通例として、受傷箇所の計測・記録はするもの」と律儀に考えます。その場合は従うようにしています。

つづく 👉  今回もハラハラ、薄氷を踏むような認定でした

今回もハラハラ、薄氷を踏むような認定でした

脳脊髄液漏出症 → 脳脊髄液減少症 → 低随液圧症候群 ・・呼称も変遷しています(順番はさだかではないですが)。タイトルは一番馴染み深い(たくさんの相談者がみえられた)、「脳脊髄液減少症」としました。

脳脊髄液漏出症 → 脳脊髄液減少症 → 低随液圧症候群 ・・呼称も変遷しています(順番はさだかではないですが)。タイトルは一番馴染み深い(たくさんの相談者がみえられた)、「脳脊髄液減少症」としました。

「依頼者は無理難題をおっしゃる」

再登場、クアトロ佐藤(カズレーザーじゃないよ)

「依頼者は無理難題をおっしゃる」

再登場、クアトロ佐藤(カズレーザーじゃないよ)

長野の案件も連勝中です!

長野の案件も連勝中です!

「詐病者」は交通事故業界全体で排除しなければなりません。秋葉事務所は全ての被害者をサポートする訳ではなく、助けるべき被害者をサポートしております。

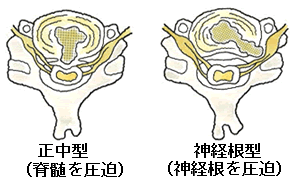

「詐病者」は交通事故業界全体で排除しなければなりません。秋葉事務所は全ての被害者をサポートする訳ではなく、助けるべき被害者をサポートしております。 交通事故外傷の実に60%はむち打ちです。正式には、頚椎捻挫、外傷性頚部症候群、頚椎症などの診断名になります。これは、歩行中、自転車・バイク搭乗中でも頻発しますが、何と言っても代表的なケースは追突です。追突の衝撃によって、首が急激に前後に振られて痛めます。多くは、捻挫ですから、安静と消炎鎮痛処置を続ければ、痛みは軽減します。通常の捻挫であれば、後遺症などは残りません。しかし、頚椎は体幹部でも細く脆弱ながら、脊髄の神経を中心に、神経根~末梢神経など神経のターミナルです。これらに衝撃が加わると、しつこい神経症状を惹起することがあります。神経症状となれば、捻挫の腫れが引いても、上肢へのしびれ、頭痛、めまい、耳鳴り、不定愁訴、諸症状が長引く原因とされています。

交通事故外傷の実に60%はむち打ちです。正式には、頚椎捻挫、外傷性頚部症候群、頚椎症などの診断名になります。これは、歩行中、自転車・バイク搭乗中でも頻発しますが、何と言っても代表的なケースは追突です。追突の衝撃によって、首が急激に前後に振られて痛めます。多くは、捻挫ですから、安静と消炎鎮痛処置を続ければ、痛みは軽減します。通常の捻挫であれば、後遺症などは残りません。しかし、頚椎は体幹部でも細く脆弱ながら、脊髄の神経を中心に、神経根~末梢神経など神経のターミナルです。これらに衝撃が加わると、しつこい神経症状を惹起することがあります。神経症状となれば、捻挫の腫れが引いても、上肢へのしびれ、頭痛、めまい、耳鳴り、不定愁訴、諸症状が長引く原因とされています。

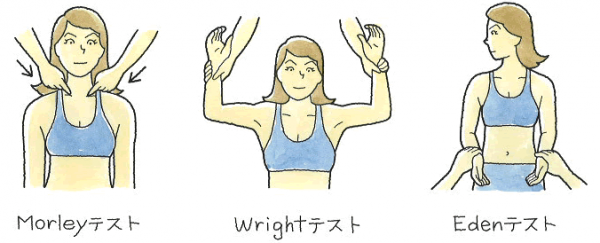

しかし、保険会社はそれら目に見えない症状に、いつまでも耳を傾けてはくれません。打撲・捻挫の症状は、せいぜい3か月と基準しています。したがって、治療費支払いの延長には、単なる捻挫ではない神経症状を信じてもらうしかありません。それには、医師によるジャクソン・スパーリングテスト、腱反射など、またはMRI画像における神経圧迫所見など、他覚的所見を示さなければなりません。経験上、それらが明確であれば、自賠責の後遺障害認定にも有利に働きます。ところが、それら他覚的所見がほとんどみられない被害者さんが大多数なのです。つまり、本人が痛いと言っているだけで証拠がない。これが、交通事故外傷・むち打ちにおける最大の問題となるのです。

しかし、保険会社はそれら目に見えない症状に、いつまでも耳を傾けてはくれません。打撲・捻挫の症状は、せいぜい3か月と基準しています。したがって、治療費支払いの延長には、単なる捻挫ではない神経症状を信じてもらうしかありません。それには、医師によるジャクソン・スパーリングテスト、腱反射など、またはMRI画像における神経圧迫所見など、他覚的所見を示さなければなりません。経験上、それらが明確であれば、自賠責の後遺障害認定にも有利に働きます。ところが、それら他覚的所見がほとんどみられない被害者さんが大多数なのです。つまり、本人が痛いと言っているだけで証拠がない。これが、交通事故外傷・むち打ちにおける最大の問題となるのです。 9回裏逆転さよならホームランです!

9回裏逆転さよならホームランです!