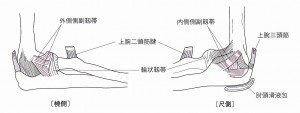

4、肘の靭帯

二つの靭帯によって関節の安定が保たれています。

橈骨側(親指側)に外側側副靭帯 尺骨側(小指側)に内側側副靭帯

輪状靭帯とは橈骨頭を取り巻いている橈尺関節の一部で、前腕の回内と回外を可能にします。

輪状靭帯とは橈骨頭を取り巻いている橈尺関節の一部で、前腕の回内と回外を可能にします。

やはり平面図ではわかりづらいです。 肘関節模型で再度見てみましょう。

橈骨側 尺骨側

続きを読む »

4、肘の靭帯

二つの靭帯によって関節の安定が保たれています。

橈骨側(親指側)に外側側副靭帯 尺骨側(小指側)に内側側副靭帯

輪状靭帯とは橈骨頭を取り巻いている橈尺関節の一部で、前腕の回内と回外を可能にします。

輪状靭帯とは橈骨頭を取り巻いている橈尺関節の一部で、前腕の回内と回外を可能にします。

やはり平面図ではわかりづらいです。 肘関節模型で再度見てみましょう。

橈骨側 尺骨側

続きを読む »

3、前腕筋群 ・・・肘から手首にかけての筋肉 まず、大きく2つの筋肉の束に分かれます。それぞれ手指の靭帯につながっていますので、基本的な解釈として、「手首をそらす(背屈)、指を伸ばす、広げる」には前腕伸筋群が作用し、「手首を曲げる(掌屈)、指を曲げる、握る」には前腕屈筋群が作用します。これだけを頭に入れておけば足りるように思います。

前腕伸筋群 前腕屈筋群

続きを読む »

昨日は骨を確認しました。今日は筋肉の名前を覚えましょうか。CG画像を使って見ていきましょう。

2、上腕筋群・・・上腕(二の腕)の筋肉

表側(胸腹側から見る)

裏側(背中から見る)

裏側(背中から見る)

筋肉が束になっていますので、さらに細かく解剖します ↓

① 上腕二頭筋

続きを読む »

筋肉が束になっていますので、さらに細かく解剖します ↓

① 上腕二頭筋

続きを読む »

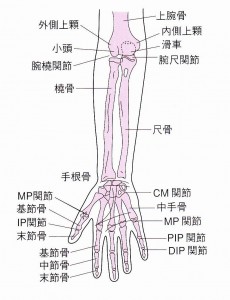

まずは解剖学的なアプローチ、各部位の名称を確認しましょう。 ご相談者様から「腕を骨折しました」と言われても、どの骨がどのように折れたかがわからなければ、後遺障害の回答へ踏み込めません。また、毎度のことですが、骨折が癒合したとしても、靭帯損傷や神経麻痺などが見逃されていないか、確認する必要があります。 1、骨と関節の名称

↑ 図の骨と関節の名称を覚えない事には、医師や患者さんと話が通じません。また、診断書には別称で書かれていることもあり、それも頭に入れます。

長管骨は読んで字のごとく長い骨です。人体を構成する主要な長い骨との解釈で足ります。上肢で言いますと上腕骨、橈骨、尺骨を指します。この長管骨は下肢同様、心臓に近い末端を近位端、遠い末端を遠位端と呼びます。

手の骨、特に関節部の手根骨、指の骨を覚えるのは大変です。これは別シリーズにて取り上げたいと思います。

次回 ⇒ 上腕の筋肉

↑ 図の骨と関節の名称を覚えない事には、医師や患者さんと話が通じません。また、診断書には別称で書かれていることもあり、それも頭に入れます。

長管骨は読んで字のごとく長い骨です。人体を構成する主要な長い骨との解釈で足ります。上肢で言いますと上腕骨、橈骨、尺骨を指します。この長管骨は下肢同様、心臓に近い末端を近位端、遠い末端を遠位端と呼びます。

手の骨、特に関節部の手根骨、指の骨を覚えるのは大変です。これは別シリーズにて取り上げたいと思います。

次回 ⇒ 上腕の筋肉

毎月のように高次脳機能障害の被害者が相談にやってきます。まず最初にご家族から相談がもちかけられる事が普通ですが、本人が単独で相談に見えることがあります。 はたしてこの方は高次脳機能障害なのか?ご自身で電車を乗り継いでやってくるわけですからそれほど重篤と思えません。お話しを伺ってもよくわかりません。同居のご家族の観察や意見をきかないと判断できないのです。

何故か? 以下解説します。

経験上、「私は高次脳機能障害です」と自覚している方は稀です。ほとんどが、「何かおかしい」、「家族からおかしいと言われた」位の認識です。高次脳機能障害の障害者の最大の特徴は「病識の欠如」です。「病識」とは自分が脳のケガで、認知や記憶の障害を負っていると自覚していることです。 はっきり自覚・自己診断している人は ×障害者 → ○心身症 と思えてなりません。

話を戻します。このように稀に単独で訪ねてくる相談者には「よくわかりません、家族と一緒にまた来て下さい」と家族の同伴の上、再来を求めます。そして後日家族からの聴取によって記憶障害や性格変化のエピソードが語られ、やっと障害ありとの認識に至ります。 そして今後の立証作業にご家族の検査同伴はもちろん、日常生活報告書作成、その他最大限の協力が必要となります。障害者本人だけでは立証作業は絶対にできません。 軽度の記憶障害は度忘れ、言語障害も多少言葉がでないだけ、性格変化は多感な時期だから? 被害者の異変はどんどん回復するはずであるとご家族は期待しがちです。脳外傷による障害は一般的に不可逆的(回復不可能)なものです。ご家族も冷静な判断、対応が必要です。

ある相談者(被害者の奥さん)とのエピソード。

私 「日常生活であれっ?と思ったことを教えて下さい。」 奥さん「はい。主人に食事をだしたら、『いつもありがとう』と言いました。」私 「それがどうしてですか?」

奥さん「結婚以来、初めて言われましたよ!これで主人はおかしくなったと確信しました。」 続きを読む »高次脳機能障害の研修会での質問から~「神経心理学検査の成績には年齢差、個人差があると思いますが、良い悪いはどうのように判断されるのでしょうか?」。

なるほど・・・神経心理学検査の多くは年齢別平均点数、もしくはカットオフ値が設定されています。年齢ごとに平均値がありますので年齢による数値修正は可能です。カットオフ値は「この点数以下は障害あり」となる目安です。そしてこの点数自体は障害の絶対的な判断基準とはなりません。これら数値を分析し、診断につなげるのは脳神経内科医、脳神経外科医の仕事です。加えて検査をしたST(言語聴覚士)のレポートも重要な分析となります。 しかし個人差まではいかがでしょう?これは難しい問題です。実例から説明しますと・・・

Aさんは現場の肉体労働です。子供の頃から体育が得意で勉強は苦手でした。そして17歳で就職、現場でバリバリ活躍しています。 Bさんは小学校から常に学年トップの成績、そしてパソコンが大得意です。大学を卒業し大手企業に就職、プログラマーとして活躍しています。

さて、この同世代(年齢差は3歳)の両者が高次脳機能障害となってしまいました。知能検査であるWais(IQ)の成績をみてみましょう。

Aさん IQ70 平均以下です。 Bさん IQ100平均値です。 Aさんの方が重い障害かな・・・しかし!

Aさんは元々のIQ90位?(やや平均以下)、BさんはIQ140(入社試験でやったそう)

だとしたらどちらが重い障害でしょうか?

それ以外の検査もAさんの方が数値が低いのですが、元々の能力を考えるとBさんの方が能力の落ち込みが大きいと思えてなりません。

つまりIQ100=平均値だから日常生活に困らない、平均的な能力を保っている、と判断されては困るのです。事実Bさんはシステムのプログラムを制作する仕事へ復帰すべく努力を重ねています。しかし短期記憶障害、ワーキングメモリー(日常や仕事上のごく短期間の暗記)障害でそのような高度な仕事はまったく無理です。メール、ワープロ程度しかコンピューターが扱えません。一方Aさんはコンピューターなどからっきしダメです。それは事故前も後もかわりません。

日常生活を基準に考えればAさんの方が重い障害、しかし元々の能力を基準とすればBさんの方が重い障害に?。しかし事故前の知能検査の数値が残っていた!なんてことは一度もありません。

う~ん、悩んでしまうところです。

研修の質問によって浮上した課題がいくつかあります。それらを立証マニュアルに加筆掲載していきます。締切は明日!徹夜必至です。

研修の質問によって浮上した課題がいくつかあります。それらを立証マニュアルに加筆掲載していきます。締切は明日!徹夜必至です。

前日の基本となる3つの測定に加え、症状によってさらに特殊な4つの測定を行うことがあります。

実施する測定項目は専門医の診断により選定します。「専門医+ウロダイナミクス検査の設備」のコンビを備えた病院の確保がなにより重要です。

④ 膀胱内圧・直腸内圧・尿流同時測定

・膀胱内圧測定に圧を測定するトランスジューサー(電位計測装置)の数を増やすことで、より統合的な尿流動態検査が可能となります。

・排尿筋圧=膀胱内圧-腹圧(直腸内圧)、排尿筋圧を算出することで、(腹圧の影響を除いた)膀胱壁による圧力のみが明らかになります。これにより、咳、体動、いきみ、手洗いなどで誘発される膀胱の不随意収縮を正確に認識し、排尿筋過活動を同定することが可能です。 また、排尿困難があり、いきんで排尿している場合には、排尿時の膀胱内圧の上昇が腹圧による見かけ上のものか、あるいは排尿筋自体が収縮しているのかを鑑別できます。

・外尿道括約筋筋電図を同時に行えば、排尿筋・括約筋協調不全(DSD)の診断ができます。

・ビデオ・尿流動態検査:尿流動態の検査とともに、膀胱尿道造影のX線透視画像を同一画面上に表示・記録する。排尿筋・括約筋協調不全(DSD)の診断ができます。

⑤ 漏出時圧(leak point pressure)測定

・膀胱内圧・直腸内圧・尿流同時測定時に排尿筋収縮または腹圧上昇のいずれもない状態で尿失禁が起こった時の圧。腹圧や咳を負荷して施行することもあります(腹圧下漏出時圧)。

・排尿路の閉鎖機能の評価に有効となります。

⑥ 尿道内圧(urethral pressure)測定

続きを読む »

ウロダイナミクス検査とは、排尿時の膀胱(膀胱内圧・排尿筋圧測定)と尿道(尿道括約筋筋電図)の働きを同時に記録することにより、排尿障害のタイプ(病型)を診断する検査です。従来の膀胱内圧検査を含み、様々な病態を計測することが可能です。

蓄尿から排尿終了までの間の膀胱内圧、腹圧(直腸内圧で測定)、排尿筋圧、外尿道括約筋活動、尿流などを測定し、排尿障害の部位や程度を総合的に診断します。その7つの測定項目を順番に解説します。

① 尿流測定(uroflowmetry;UFM)

・排出障害の有無と1回排出量、最大尿流率がわかる。最大尿流率が15mL/秒以下で排尿困難とされます。

・尿流率は年齢、性、排尿量の因子に左右されることを念頭に置きます。男女とも、排尿障害の有無に関わりなく、高齢になるに従って尿流率は低下し、また、一般に女性のほうが男性より尿流率がやや高くなります。

② 膀胱内圧測定(cystometrography;CMG)

・経尿道的にダブルルーメンカテーテルを挿入し、一定の速度で膀胱内へ注水し、蓄尿時排尿終了までの膀胱内圧を測定します。

・尿意の程度、最大膀胱容量、排尿筋過活動(不随意収縮)の有無や程度を観察します。

・患者が最大尿意を訴えても膀胱内圧が低く保たれていれば、膀胱内へ注水を続けて排尿筋過活動が起こるか確認します。

③ 外尿道括約筋筋電図(electromyography;EMG)

・針電極を尿道括約筋に直接刺入、もしくは表面電極を肛門括約筋あるいは会陰に設置し、付近の筋肉の蓄尿時および排尿時の電位を測定します。

(引用文献) 「下部尿路機能ポケットマニュアル」 信州大学医学部泌尿器科助教授 井川 靖彦 先生 石塚 修 先生 著

明日に続きます。

先日の弁護士研修会の最終日、「排尿障害の検査」について20分ほど講義をしました。そのレジュメから転載します。 排尿・排便障害は、腰椎圧迫骨折や仙骨骨折の場合に発症するケースが多く、脊髄の腰~お尻の部分=馬尾神経が病原となります。この神経に圧迫、損傷があると下肢のしびれ、歩行障害と並び排尿・排便に異常が起きます。稀に頚髄(首の辺りの脊髄)損傷でも発症します。このように腰椎捻挫、むち打ちを原因として排尿・排便障害に悩まされる被害者さんを多く経験しています。

事故後に「おしっこが出辛くなった、回数が異常に増えた」被害者さんが行う検査とは・・まずは、膀胱内圧検査です。さらに、原因を追究すべく、より専門的な検査としてウロダイナミクス検査があります。しかし、ウロダイナミクス検査は、普通の泌尿器科では設備がありません。解読・診断できる専門医も限られます。何より、紹介状を書いてまで他院へなど、積極的に検査を行いません。「おしっこが出ないからここ(病院)にきたんでしょ?」=「今更、出ないことを検査してどうするの?」・・・このような受け取り方なので、検査は限定的な場合しか行いません。 しかし! お医者さんは患者について「おしっこがでない」事を疑いませんが、保険会社、自賠責・調査事務所や裁判官は証拠を出さなければ信じてくれません。立証上、検査は必要なのです。 さらに!検査の必要性はそれだけではありません!! 昨年お会いした泌尿器科の専門医の考えは違っています。排尿障害といっても内圧の不調によるものか、括約筋の不全を原因とするのか原因は一つではなく、それに見合った治療が必要であると指導しています。

例えば、カテーテル(導尿パイプ)を使用している閉尿(おしっこの出が悪い)の患者さんに対し、お腹を押して排尿を促すような指導が実際に行われています。この場合、閉尿の原因が括約筋不全であるなら逆効果で、さらに増悪する危険性があるそうです。数十年前の知識で治療をしている泌尿器科医も多く、間違った治療と相まって検査の重要性の認識が希薄なのです。

現在、膀胱の内圧を計測するだけではなく、いくつかの検査を総合した「ウロダイナミクス検査」が最先端です。しかし町の泌尿器科の多くは設備がありません。大学病院クラスの検査先の確保が必要です。

明日から「ウロダイナミクス検査」を解説します。研修では詳細まで踏み込む時間がなかったので、ここで責任回答させていただきます。

今朝から病院同行、ただ今事務所に戻りました。午後は出張相談です。

今朝の案件は女性の顔面醜状痕について医師面談&診断書の依頼です。金属製のノギス(計測用定規)をペタッと顔に当てるのは本当に気が引けます。「キズなんて治ったよ、目立たないよ」と言ってあげたい反面、被害者のためには後遺障害の認定にはキズがしっかりあった方がいい。この業務はアンビバレントな気分なのです。

そこで過去の名作業務日誌を再UP → 女心と醜状痕

この日誌のエピソードの時は旧基準の認定等級でした。 後遺障害認定等級について昨年改正されています。以下新基準を記載します。

自賠責保険 醜状障害の新認定基準

等級

醜状障害の内容

続きを読む »

前回のベントン視覚記銘検査につづき、もう一つ解説します。

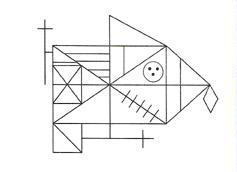

② レイ複雑図形再生課題 (ROCFT)

レイ複雑図形検査 Rey-Osterrieth Complex Figure Test (ROCFT) と呼ばれる視覚性記憶検査です。 図形を見ながら描く模写、その直後に図形を見ないで思い出して書く直後再生、30分後に再び図形を見ないで記憶を頼りに再生する遅延再生の3つの検査を行います。記載の有無や歪み、適切な配置ができたかどうか18項目に分けて0.5点~2.0点まで5段階で採点します。 視覚性記憶のみではなく、視覚性認知、視空間構成、遂行能力なども評価できます。

いよいよ今週末、都内で研修会です。来月の2日を加え、4日間の集中研修です。私は今月の2日目、「高次脳機能障害の集中講座」を担当します。現在6件の被害者をフォローしていますので、その最新情報を織り交ぜ、実践的な内容にしたいと思います。今週は資料、レジュメに忙殺されています。

いよいよ今週末、都内で研修会です。来月の2日を加え、4日間の集中研修です。私は今月の2日目、「高次脳機能障害の集中講座」を担当します。現在6件の被害者をフォローしていますので、その最新情報を織り交ぜ、実践的な内容にしたいと思います。今週は資料、レジュメに忙殺されています。

言語に関する障害は平成23年4月の新基準において言及され、「意思疎通能力」の低下として重要視されています。 前回の「言語機能に関する障害」ではSLTAを取り上げました。もう一つ解説します。

② WAB失語症検査

言語機能の総合的な検査(8項目、全38検査)を行います。自発語、復唱、読み、書字について0~10(自発語のみ20)点の得点を計ります。失語症の分類・軽重を明らかにします。

1、全失語(重度の失語) 2、ブローカ失語(運動性失語、流暢性の喪失) 3、ウェルニッケ失語(感覚性失語、内容の乏しい発言) 4、健忘性失語(言葉のど忘れがひどい) 以上4つの分類、評価をします。言語に関する障害は平成23年4月の新基準において言及され、「意思疎通能力」の低下として重要視されています。 前回の「言語機能に関する障害」ではSLTAを取り上げました。もう一つ解説します。

② WAB失語症検査

言語機能の総合的な検査(8項目、全38検査)を行います。自発語、復唱、読み、書字について0~10(自発語のみ20)点の得点を計ります。失語症の分類・軽重を明らかにします。

1、全失語(重度の失語) 2、ブローカ失語(運動性失語、流暢性の喪失) 3、ウェルニッケ失語(感覚性失語、内容の乏しい発言) 4、健忘性失語(言葉のど忘れがひどい) 以上4つの分類、評価をします。

昨日に続き、視覚に焦点を当てた検査です。見えているものを間違った記憶としてしまう。

続きを読む »

世界の左半分がない世界? 今朝、神戸の佐井先生から高次脳機能障害の案件について相談がありました。気になる症状に「左目が見えない」がありました。どうやら脳の障害によるもののようです。今回は半空間無視について。 左目が見えない?というより左目に映る映像を認識できない状態です。脳の障害で、頭頂葉や右側頭葉に硬膜下血腫等による圧迫、ダメージを受けた方に多くみられる症状です。もちろん反対に逆の右側が認識できないケースもあります。これは視神経障害による失明とは違います。通常人は眼に映った情報を脳で解析しています。しかし脳の解析システムが故障することよって、映るものが認識できない状況に陥るのです。したがって当人は見えてないことすら自覚しません。 日常の例では、 ・ 食卓に並んだいくつかのおかずの皿から右半分しか箸をつけない

・ 廊下を歩く時、片側に寄ってしまい、肩を壁にすりながら歩いてしまう

・ 家の絵を描かせると片側半分だけしか描かない

・ 片側から話しかけられても反応しない

・ 片側に人が立っていても存在に気づかない ① 行動性無視検査(BIT)

Bitは従来の視空間認知検査法であった「線分抹消課題」や「線分2等分課題」など机上の視覚認知評価6種類からなる「通常検査」と日常生活場面を想定した「行動検査」の2つを行います。絵や文字の消込や線引きなどいかにも検査的な通常検査に加え、「行動検査」を加えることにより、より詳細に症状を訴えることが可能です。例えば文章の読み書き、時計の認識、物品・硬貨の認識などより生活の困窮点を明らかにできます。

...

...

事故以来言葉をスムーズに発っせなくなった、極端にゆっくり話すようになった、こちらの言うことに対する理解が遅く会話が滞りがちになった…これらは一般に失語症となりますが、高次脳機能障害の場合、以下の2種が代表的です。

1、運動性失語 左前頭のブローカ領域の損傷。話し言葉の流暢性が失われます。どもりやすい、言いたい事が思うようにでてこないなど、家族は事故後の変化がはっきりわかるはずです。2、感覚性失語 左側頭に位置するウェルニッケ領域の損傷。流暢性は保つものの言い間違いが多く、発言量の割に内容も乏しくなります。意味不明な言葉、とんちんかんな事ばかり言っている状態もあてはまります。 くも膜下出血で倒れた人が左脳の出血と損傷によって、言葉に障害が残ってしまったケースと似ています。しかし高次脳機能障害は程度の軽重に差があるため、軽い失語症は事故のショックのせい?と周囲も安易にみてしまいます。もっとも右側頭葉のみにダメージを受けた患者さんは、「会話・発言・読み書き」に関して以前と変わらないことも多いようです。

失語症に絞った専門的な検査がありますので挙げます。 ① 標準失語症検査 (SLTA)

失語症の有無、重症度、タイプの鑑別を行います。短文やまんがなど26項目についてそれぞれ読ませ、後に説明させます。正答から誤答まで6段階で採点します。リハビリ計画の策定の為に行われることが多く、リハビリ施設では失語症の定番検査です。 続きを読む »

さすがにWaisⅢ(知能検査)、Wms(記憶検査)は掲載できません。表題にあるように検査用紙1枚でできる検査を紹介していきます。詳細を解説するより、検査項目を見た方が理解が早いと思うからです。

立証側の私が主張したいのは

× 「闇雲にマニュアルに沿って検査を実施」

〇 「患者の症状を観察し、必要な検査を想定、症状と検査結果を結び付ける」これを提唱したいからです。

2年前、高次脳機能障害の立証を手掛ける、ある弁護士と行政書士に教えを乞いたのですが、両者とも機械的に「検査はこれとこれをやる、以上。」でした。その検査の狙いや内容を質問をしたのですが、交通事故110番のマニュアルに記載されている検査表のコピーを見せてくれただけで、どうもよくわかっていないようです。これでは検査する医師、言語聴覚士と検査目的について共通認識が図れず、運任せ、他力本願の立証作業になってしまいます。 障害に苦しむ被害者本人とご家族のために、血の通ったお手伝いをしたいものです。

■三宅式記銘検査

ある単語と単語のペアを聞かせ、それを覚えているかをみます。聴覚に特化した記憶検査です。ワーキングメモリー(一時的に言葉や番号を暗記する脳の働き)の状態が明らかになります。 その単語のペアは関連する組みあわせ(有関連追語)とまったく無関連な組み合わせ(無関連対語)、それぞれ10組行います。

<有関連対語> ・・つまり連想ゲームです

まず「煙草」→「マッチ」といったの関係するペアの単語を聞かせます。その後「煙草」と言ったら「マッチ」と答えられるか3回テストします。他に「家」→「庭」、「汽車」→「電車」 など10組で10点満点です。 障害のない人は3回目まででほぼ正答となります。平均値は 1回目8.5点 – 2回目9.8点 – 3回目10点

<無関連対語> ・・暗記力が問われます

「入浴」→「財産」、「水泳」→「銀行」、「ガラス」→「神社」・・・関係のない言葉の組み合わせに健常者でも苦戦しそうです。 平均値は 1回目4.5点 - 2回目7.6点 - 3回目8.5点

障害者は無関連追語で特に点数が悪くなります。1回目から3回目まで点数が上がらない、つまり短期記憶(ワーキングメモリー含む)、学習能力の低下を表します。

<有関係対語試験>

1回目

2回目

3回目

時間答え

時間

答え

時間

答え

煙草 – マッチ

空 – ...

高次脳機能障害のチェックとしてお馴染み、ミニメンタルステーツ(MMSE)を取り上げます。

長谷川式と同じく受傷初期に行う、見当識、記銘の簡易検査の位置づけです。これも健常者であれば30点満点となります。脳外科医や言語聴覚士から「長谷川式よりMMSEの方が使いやすい」と聞きます。

<被害者の家族からよく聞く質問>

Q.長谷川式もMMSEも30点満点なのですが、提出すべきでしょうか?

A.9級の認定者でも共に満点のケ-スがあります。認知障害、記憶障害が軽度の場合、満点かそれに近い点数になります。それでも等級が認められたのはその他の障害、失語、遂行能力、社会適合性での障害が顕著だったからです。 ちなみに5級より重い被害者は30点満点とはならないはずです。

Q.これから検査をします。WAISⅢ(知能検査)、WMS(記憶検査)が予定されていますが、長谷川式やMMSEが予定に入っていません。「その2つの検査は必ずやって下さい」と相談した行政書士から聞きました。必要でしょうか?

A.WAISやWMSの検査をするのであれば、今更、長谷川式やMMSEを行う必要はありません。同様の検査項目があり、総合検査であるWAIS、WMSを実施すれば十分な検査結果が得られるからです。 長谷川式、MMSEは受傷初期において実施済みのケースをよく見ます。しかしあくまで診断上必要な検査に留まりますので、認知、記銘、記憶の評価データとしては不十分です。障害等級の審査にはWAIS、WMS他の検査が必要となります。 「交通事故後遺障害獲得マニュアル」(交通事故110番)を棒読みしている法律関係者に質問のような誤解が見受けられるようです。

ミニメンタルステーツテスト(MMSE)

設問 質問内容 回答 続きを読む »

数ある神経心理学検査ですが、知能検査のWaisや記憶検査のWms-R、リバーミード行動記憶検査はそれだけで一冊の解説本が必要です。しかし簡単な質問シートで実施される検査もいくつかあります。

現在、高次脳機能障害マニュアルの鋭意執筆中ですが、その作業の傍ら、いくつか紹介していこうと思います。

まずは見当識のチェックとして、受傷初期に実施される検査、長谷川式簡易痴呆スケールを。

この質問シートにそって質問→回答を行います。健常者なら当然30点満点です。およそ15分で終わります。

改定 長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R)

氏 名 年 令 (男・女) 年 月 日生

質 問 内 容

配点

1

お年はいくつですか?(2年までの誤差は正解)

0 1

2

今日は何年の何日ですか?何曜日ですか? (年、月、日、曜日が正解でそれぞれ1点ずつ)

0 1 0 1 0 1 0 1

3

私たちがいまいる所はどこですか? (自発的にできれば2点、5秒おいて家ですか?病院ですか?施設ですか?のなかから正しい選択をすれば1点)

0 1 2

4

これから言う3つの言葉を言ってみて下さい。あとでまた聞きますのでよく覚えておいて下さい。 (以下の系列のいずれか1つで、採用した系列に○印をつけておく) 1:a)桜 b)猫 c)電車 2:a)梅 b)犬 c)自動車

0 1 0 1 0 1

5

100から7を順番に引いて下さい。 (100-7は?、それからまた7をひくと?と質問する。最初の答えが不正解の場合、打ち切る。それぞれ1点。)

0 1 0 1

6

年をまたぎました本シリーズも最終回です。じっくり分析を進めてきましたが、今改定が現状の認定状況に大きな影響を与えることはないと思います。それでも前進した部分もあり、認定基準の細部に血が通ったきた印象を受けます。それはいくつか明確な判定基準や調査姿勢を打ち出してきたこと、そして最後に取り上げる、「障害の周知についての努力義務」でしょうか。報告書原文を抜粋します。

【関係各方面への周知】

(1)被害者(一般)への周知

現在損保料率機構が作成している被害者(一般)向けのリーフレットは、保険請求にあたっての諸手続き、高次脳機能障害審査会制度などを記載しており、周知に当たっての一定の効果があると考えられる。被害者(一般)向けのリーフレットについては、今後も各保険会社の受付窓口や損保料率機構自賠責損害調査事務所に備え付けるだけでなく、口弁連交通事故相談センターなどの各種請求相談窓口にも漏れなく備え付けることが必要である。 また、口弁連交通事故相談センターが行っている高次脳機能障害相談の窓口に対しても積極的に協力するなどして周知への努力を続けるべきである。 さらに、当委員会の検討において、軽症頭部外傷を原因とする高次脳機能障害の被害者が審査の対象から漏れている可能性についての指摘もあったことから、その点についても一層の注意喚起を行っていくことが適当である。

(2)医療機関への周知

脳外傷による高次脳機能障害を評価するうえでぱ、診療医作成の経過診断書および後遺障害診断書の記載内容が極めて重要である。特に、初診時の被害者の状態(意識障害の有無・程度・持続期間等)、各種検査結果、被害者の現在の症状などについて、診療医から提供される医療情報が不可欠である。今後、関係各方面の協力を得ながら、現在損保料率機構が作成している後遺障害診断書の記載方法などをわかりやすく解説した医療機関向けの解説書を改訂・配布することが必要である。

(3)医師への啓発

脳外傷による高次脳機能障害は、社会的な認知が高まりつつあるが、依然「見すごされやすい」障害である。仮に診療医がこれを見落とした場合は、医証を中心に検討を行う現行の保険実務では、被害者救済に一定の限界があるといわざるを得ない。 このような場合も含めて、診療医が高次脳機能障害の診断と評価を適切に行なうことが、被害者救済を充実させることにつながる。とりわけ、軽症頭部外傷を原因とする高次脳機能障害を的確に認定していくためには、医師が初診時の患者の状態を正確に記録することが極めて重要であり、診療録の記載の充実を求める必要がある。 そのため、後遺障害診断書を記載する現場の診療医に向けた啓発活動を継続(軽症頭部外傷による高次脳機能障害発症の可能性についての注意喚起および意識障害に関する必須情報の記載を含む。)することが必要である。この目的で、医療機関向けの解説書等の整備を図るとともに、各種学会・講習会等の場で高次脳機能障害の後遺障害等級認定に関する情報提供を行うなど、広く啓発活動を行っていくことが望まれる。

【おわりに】一今後の取組みと継続的な見直しー

当委員会では、自賠責保険として脳外傷による高次脳機能障害について、画像機器の技術革新などによる診断技術の現状の確認を行うとともに、現状の認定システムを再点検することで、より一層的確な認定が行えるよう論議し種々の提言を行った。今後、今回の提言を活かした実効性ある取組みが必要と考える。 なお、今回の提言を踏まえた取組みが行われることにより、当面の問題は整理できるものと考えられるが、損保料率機構は今後とも定期的に検証作業を行い、必要に応じて適宜認定システムを見直し、被害者保護を一層充実させなければならないと考える。 以上 <解説>

要約すると、以下4つの課題です。

1、保険会社の努力を期待 2、医療機関への情報提供 3、医師への呼びかけ 4、継続的な見直し

1の保険会社への期待は望めないように思います。高次脳機能障害の認定はつまり、営利企業である保険会社の利益に反するからです。(でも担当者個人の正義感にはいつも期待しています。) 2、3の医療機関と医師ですが、病院経営者の姿勢や医師の人柄に負うところが大きいと思います。毎度、立証側の我々は身に染みています。

障害の立証=「人に頼らず、自らの学習・努力が欠かせない」という基本は変わりません。