どんでん返し…

1.忍者屋敷の扉のからくり。 2.歌舞伎の強盗返のこと。 3.上から転じて、フィクションなどのストーリー展開技法の一つをいう。同様に、話や形勢、立場などが正反対にひっくり返って逆転したことにも用いられる。

ストーリー展開におけるどんでん返し(どんでんがえし)は、小説や映画の中で用いられる技法のひとつである。

大方の読者や視聴者の予想を大きく裏切ったり、一旦終結したかに見えたストーリーを大きく覆したりするような結末が用意されているものが典型である(この種の結末の付け方は、英語ではsurprise endingにあたる)。芝居を途切れさせることなく大規模な舞台転換を短時間で行う歌舞伎のどんでん返しから転じて名付けられた。どんでん返しはエンディングに限らず、次々に事態が変遷し、推測、推理が何度も覆されていく様態を意味する場合もある。 <出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』> どんでん返しの一般的な意味は以上のようです。さらに、”大”がつくと、ものすごい急展開、大逆転の結末と、どんでん返しの程度を強調するだけでなく、ある昔のアニメにたどり着きます。 『巨人の星』の 大どんでん返し とは? 昭和の野球漫画・アニメ、スポ根ものの元祖です。主人公、星 飛雄馬は、父親によって幼少から野球の超英才教育を施され、巨人軍のエースに成長しました(この父、ちゃぶ台返しで有名な星 一徹は太平洋戦争従軍で肩を負傷し、プロ野球選手の夢を絶たれていました)。努力と根性を地で行く、野球漫画の草分けでしょうか。

その英才教育で象徴的だったのは、左投げピッチャーにするための、右利きから左利きへの矯正です。野球はじめ、多くのスポーツでは左利きが有利とされています。したがって、左利投げ・左打ちへの矯正は、実はそう珍しいものではないのです。

さすがに、ピッチャーで右利きの選手が左投げに変えるのは大変です。しかし、バッターでは右利きながら左打ちは普通に大勢います。大谷 翔平選手、イチロー選手、松井 秀喜選手、巨人の阿部 慎之助選手と一流どころが名を連ねます。

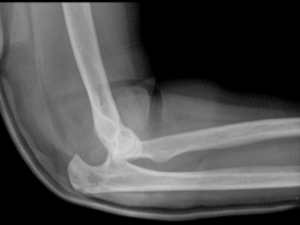

さて、『巨人の星』の劇中、この左投げ矯正を「大どんでん返し」と呼んでいました(本来の意味とちょっと違うと思いますが)。さらに後の続編『新・巨人の星』では、(前作最終回で魔球によって酷使した左肩が壊れてしまい)引退した星 飛雄馬が、元々右利きであったことから、今度は右投げピッチャーで復活します。これもまた、「大どんでん返し」、しかも、リバース。 かなり、長い前置きですみません。言いたかったことは、上肢の後遺障害についてです。 今年は上腕・前腕のおケガ、等級認定必至の件を7件受任しています。上肢の障害では、圧倒的に肩関節が多く、手関節がそれに続きます。実は腕の後遺障害は珍しい部類に入るのです。私たちの業界では、同じ傷病名が重なるジンクスがありますが、腕のみにあらず、肩や手首・手指の件も加算すると、今年は上肢の当たり年と言えます。

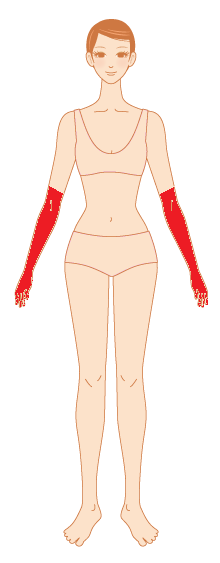

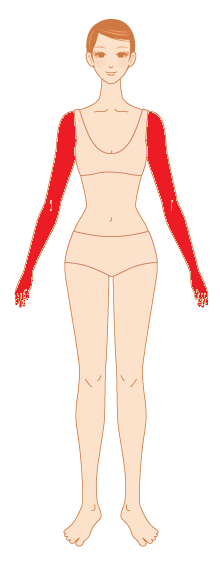

上肢・下肢の後遺障害において、利き腕のケガによる等級の差はありません。仕事や日常作業では、当然に利き腕のケガの方が不便が多いと思います。しかし、自賠責保険や労災に限らず、世の障害制度の評価では、左右差は関係ありません。そうなると、後の賠償交渉上で、利き腕の障害による困窮点を強調しなければなりません。これは、損害の個別具体的な事情になります。したがって、私達は医療調査や障害申請の段階で、利き腕を必ず聴取して、弁護士にその情報を引き継ぐことになります。等級に結びつかなくても、具体的な被害者独自の困窮点の調査も、私達にとって大事な業務なのです。単に手続きを担うだけでは片手落ちです(洒落?)。 さて、最近の被害者さんで、左腕にひどいケガを負った方がおりました。利き腕は左腕とのことです。しかし、ここで「大どんでん返し!」。実は、幼少期に親御さんから右利きに矯正されていたのです。これも珍しいことではなく、世の道具が圧倒的に右利き仕様になっていることから、親が子供の将来を思って、大どんでん返しをするのです。左利き専用の道具が増えた現在でも、ドアノブやボタンの配置を見れば・・右利き優先社会を実感しますよね。

この被害者さん、お箸や筆記用具は両手が使えるそうです。前から気付いていましたが、左利きの人は器用で天才型が多い。ちょっと練習すれば両手使いにもなるのです。多くの右利きさんは両手使いができません。ちなみに、サッカー選手は両脚が使えると有利なので、左右どちらでも蹴れるように練習するそうです。優秀なストライカーは、左右どちらの脚でも得点しています。左利きの名手と言えば、メッシ、マラドーナ、中村 俊輔選手と、もはや挙げるまでもありません。ちなみに、格闘技でもその傾向は同じく、ボクサーの左利きは相手にとって超やりにくいそうです。 以上、本日の記事は「大どんでん返し」を知らない、うちの若い社員向けに書きました。

続きを読む »

続きを読む »

佐藤、今日はバッターです。

佐藤、今日はバッターです。

続きを読む »

続きを読む »