交通事故の相談で、診断書を数千枚、拝見させていただいた経験からです。

医師の書いた診断書は絶対的に正しく、記載された診断名は間違い無い・・そのような事はありません。何事も間違い・エラーは含まれます。それが医師であっても然りです。また、より問題をややこしくしている点は、臨床上の判断と賠償上の判断が一致しないことです。簡単に言いますと、治療者として患者を診た診断名と、後遺障害として自賠責や労災が基準を設定し、認定した診断名が食い違うことがあるのです。そのような診断名をシリーズでいくつか紹介したいと思います。

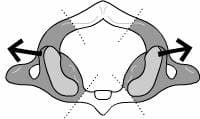

まず、経験上、多くみられるのは、「脊髄損傷」です。強烈な上肢のしびれがあり、めまいや頭痛等、重度の神経症状を訴える患者が町の整形外科医に行きました。さて、医師の診断は・・・。

1、手のしびれを訴え、歩行も辛そうだ。単なる、頚椎捻挫では症状が重過ぎる。

2、レントゲンを撮ったが、骨に異状はない。

3、(MRIの設備がないので軟部組織はレントゲンで写らないが)、神経になんらかの損傷があったのでは?

4、したがって、診断名は「(軽度の)頚髄損傷」。

診断名はこのようなプロセスで浮上します。以下、迷走を続けます。

5、そして、脊髄損傷(頚髄損傷)の診断名をゲットした患者さんは、紹介された大きい病院に入院してステロイド治療に進みます。

6、対して、保険会社は「むちうちで脊髄損傷?ふざけるな!」と入院先の患者に面会し、医師に症状を問いただします。

7、医師は「強烈な痺れを訴えています。頚部の神経に微細な損傷があると思います。正確に言えば頚髄不全損傷です」。しつこく画像所見を問いただすと、「う~ん、頚髄損傷の疑いでしょうか」と、だんだんトーンダウンしてきいきます。

8、確かにMRI検査の結果からも、脊髄損傷を示す明らかな所見がみつかりません。当然、保険会社は入院治療を拒否、その後の通院も3ヶ月を目処に打ち切りを打診してきます。

9、患者は、保険会社の攻勢に対して、「脊髄損傷なのに横暴な!」と弁護士に泣きつきます。そこからは、弁護士等受任者の経験・実力から、さらなる迷走か、軌道修正か、運命が分かれます。

以下、3パターンをみてみましょう。

(1)交通事故案件の経験少ない弁護士の場合

診断書を見て、「脊髄損傷じゃないですか!」と最初から丸ごと信じます。「後遺障害は9級、7級が見込めます。少なくとも12級になります!」と息巻きます。今後、請求する慰謝料や逸失利益を計算して、「これは利益の大きな案件だ」と張り切ります。

しかし、自賠責の等級は「非該当」もしくは「14級9号」となるはずです。そこで、期待させた依頼者から、散々責められて・・面目立たずに委任解除となります。または、引っ込みがつかなくなった先生は、軽薄な診断書一枚を持って裁判に持ち込みますが、有効な立証などできようもなく青色吐息、「この辺で手を打つよう」必死に依頼者の説得にかかります。毎度、脊髄損傷の診断名はうやむやとなり、低額の和解(実際はボロ負け)=最初から裁判の必要などない結果となります。

交通事故に限らず、弁護士先生は、医師の診断書(その他の公文章)を信用し過ぎる傾向があります。イノセントとは言えますが、経験不足は否めません。このようなケースを何件もみてきました。

(2)交通事故にそこそこ経験ある弁護士の場合

「ちょっと待って、診断書の診断名は置いておいて、MRIで脊髄損傷の所見は得られているのでしょうか?」からスタートします。そして、訴える症状を検証するために、現在の主治医だけではなく、専門医の診断を示唆します。臨床上の診断名が賠償上、維持できるか慎重になります。

結局、自賠責の認定結果を待って、認定等級を前提に賠償交渉を計画します。問題は「脊髄損傷」の診断名にこだわる依頼者をどう説得するかでしょうか。

明日は、(3)秋葉事務所の対応 を披露します。

続きを読む »

衝撃の大きい追突や、衝突によるバイク・自転車からの転落で腰椎横突起骨折は発生しています。

衝撃の大きい追突や、衝突によるバイク・自転車からの転落で腰椎横突起骨折は発生しています。

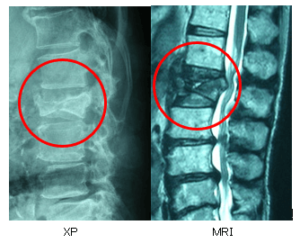

↑ 左のレントゲン画像は、第2腰椎が損壊し、変形しています。右のMRI画像では、椎体の一部が脊柱管内に突出し、脊髄を圧迫しているのが確認できます。

↑ 左のレントゲン画像は、第2腰椎が損壊し、変形しています。右のMRI画像では、椎体の一部が脊柱管内に突出し、脊髄を圧迫しているのが確認できます。

続きを読む »

続きを読む »

椎体骨折では比較的珍しい折れ方です。医師によっては単に「破裂骨折」、単純に一つのかけらに分離する場合は「隅角骨折」と診断名を打つ場合もあります。秋葉事務所での等級認定にはなく、相談例として2件のみです。

椎体骨折では比較的珍しい折れ方です。医師によっては単に「破裂骨折」、単純に一つのかけらに分離する場合は「隅角骨折」と診断名を打つ場合もあります。秋葉事務所での等級認定にはなく、相談例として2件のみです。

本例は受傷直後の画像から、早くも「11級確定だが、8級に及ぶか」を検討していました。そして、6か月後の症状固定を計画し、経時的に胸椎のCT、MRIの観察を続けました。だらだら治療を続け、症状固定を遅らせることにより、基準を超えた骨癒合での審査を避けたかったのです。結果、11級を覚悟しましたが、運よく8級判定となりました。ご依頼者から報酬を頂ける仕事をしたと思います。

本例は受傷直後の画像から、早くも「11級確定だが、8級に及ぶか」を検討していました。そして、6か月後の症状固定を計画し、経時的に胸椎のCT、MRIの観察を続けました。だらだら治療を続け、症状固定を遅らせることにより、基準を超えた骨癒合での審査を避けたかったのです。結果、11級を覚悟しましたが、運よく8級判定となりました。ご依頼者から報酬を頂ける仕事をしたと思います。

やった!

やった!

これも貴重な認定例になりました

これも貴重な認定例になりました

現在、”故人の後遺障害申請”、4件目を継続中です。

現在、”故人の後遺障害申請”、4件目を継続中です。

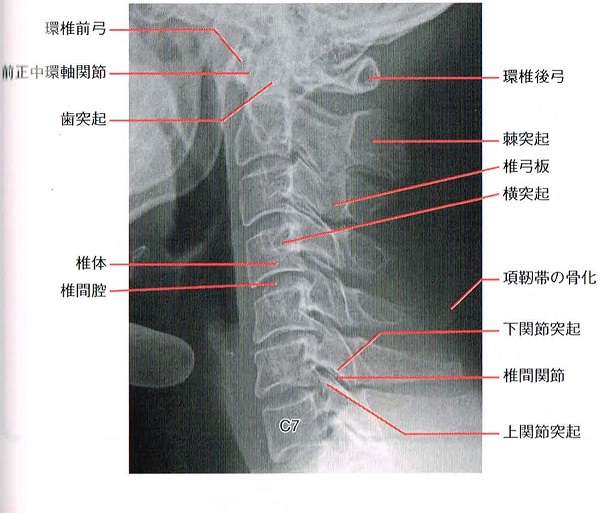

頚椎はC1~7まで、腰椎はL1~L5までと見ればすぐに数えられる数しかない上、頚椎や腰椎は範囲が狭いため、どこが骨折していて、それが何番目の椎体なのかをすぐに判断できます。これに対して厄介なのが、胸椎です。

頚椎はC1~7まで、腰椎はL1~L5までと見ればすぐに数えられる数しかない上、頚椎や腰椎は範囲が狭いため、どこが骨折していて、それが何番目の椎体なのかをすぐに判断できます。これに対して厄介なのが、胸椎です。 (脊髄損傷の依頼者さまから許可を得て掲載)

(脊髄損傷の依頼者さまから許可を得て掲載)