テニス肘とは通称で、正確な診断名は、上腕骨外側上顆炎(じょうわんこつがいそくじょうかえん)か、上腕骨内側上顆炎 (じょうわんこつないそくじょうかえん)のどちらかか、両方です。

(1)病態

(1)病態

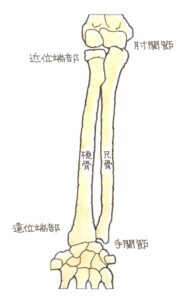

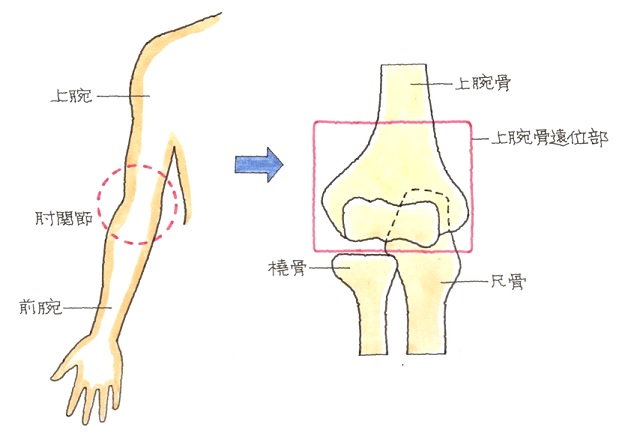

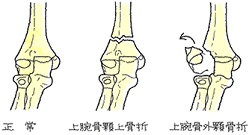

本来のテニス肘には、バックハンドストロークで肘の外側を傷める外側上顆炎と、フォアハンドストロークで肘の内側を傷める内側上顆炎の2種類があります。いずれも、ボールがラケットに当たる衝撃が、手首を動かす筋肉の肘付着部に繰り返し加わることによって、微小断裂や損傷をきたし、炎症を発生するものです。

前者では手首を背屈する筋肉がついている上腕骨外側上顆、肘の外側のでっぱりに、後者では手首を掌屈する筋肉の付着部、上腕骨内側上顆に発生するため、それぞれ上腕骨外側上顆炎、上腕骨内側上顆炎ともいわれます。

テニス以外でも、包丁を握る調理師や手首を酷使する仕事で発症します。長時間のPC操作の繰り返しによっても、テニス肘は発症します。手首と肘の力を繰り返し酷使することで、筋や腱の変性や骨膜の炎症が引き起こされるのです。当然ながら、変性は、加齢によっても起こります。

テニス以外でも、包丁を握る調理師や手首を酷使する仕事で発症します。長時間のPC操作の繰り返しによっても、テニス肘は発症します。手首と肘の力を繰り返し酷使することで、筋や腱の変性や骨膜の炎症が引き起こされるのです。当然ながら、変性は、加齢によっても起こります。

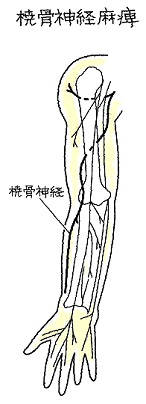

症状は、手首を曲げる、回内・外の動作で、肘に痛みが走ります。そして、雑巾を絞る、ドアノブを回す、ペットボトルのキャップを回すなどが、痛みでできなくなります。抵抗を加えた状態で手首を背屈させるトムセンテスト、肘と手指を伸ばし、中指を押さえる中指伸展テスト、肘を伸ばし、椅子を持ち上げるチェアーテストといった検査で、上腕骨外側・内側上顆部に痛みが誘発されます。炎症所見は、MRI、エコー検査で確認することができます。

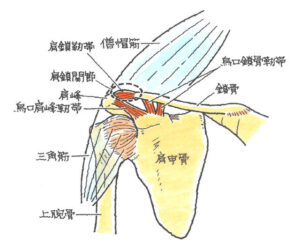

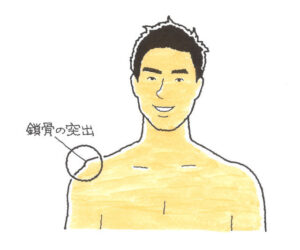

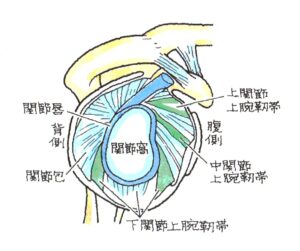

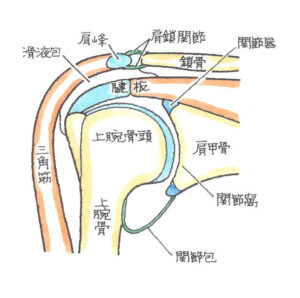

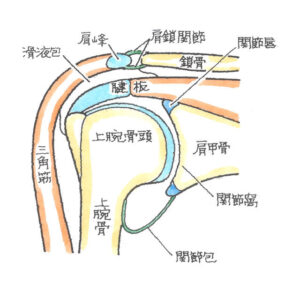

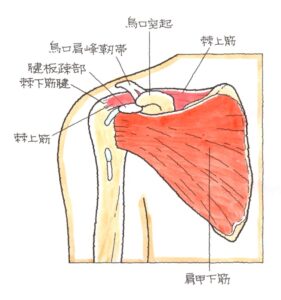

肩関節は、肩甲骨の浅いソケットに、上腕骨がぶら下がっているだけの頼りのないものです。関節部には骨の連結がなく、大きな可動域を有しているのですが、そのことが原因で脱臼しやすい構造となっています。

肩関節は、肩甲骨の浅いソケットに、上腕骨がぶら下がっているだけの頼りのないものです。関節部には骨の連結がなく、大きな可動域を有しているのですが、そのことが原因で脱臼しやすい構造となっています。

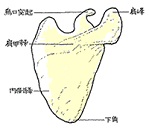

肩甲骨は、背中側の肩の部分についており、骨の中でも比較的薄い板状骨です。他の骨とは、関節を形成しておらず、他のどの骨よりも自由に動かすことのできる骨です。外力に弱い構造ですが、多くの筋肉群に囲まれて補強されています。

肩甲骨は、背中側の肩の部分についており、骨の中でも比較的薄い板状骨です。他の骨とは、関節を形成しておらず、他のどの骨よりも自由に動かすことのできる骨です。外力に弱い構造ですが、多くの筋肉群に囲まれて補強されています。

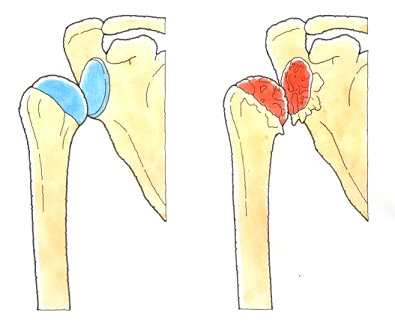

まずは、肩腱板周辺の構造から。肩関節は骨同士が軟骨で接する関節面が小さく、腱板と呼ばれるベルトのような組織が上腕骨頭の大部分を覆うようにカバーしています。そのため、肩は自由度が高く、自由に動かせることができるのです。腕を持ち上げるバンザイでは、腱板は肩峰、肩甲骨の最外側や靱帯からなるアーチの下に潜り込む仕組みとなっています。アーチと腱板の間には、肩峰下滑液包=SABがあり、クッションの役目を果たしています。

まずは、肩腱板周辺の構造から。肩関節は骨同士が軟骨で接する関節面が小さく、腱板と呼ばれるベルトのような組織が上腕骨頭の大部分を覆うようにカバーしています。そのため、肩は自由度が高く、自由に動かせることができるのです。腕を持ち上げるバンザイでは、腱板は肩峰、肩甲骨の最外側や靱帯からなるアーチの下に潜り込む仕組みとなっています。アーチと腱板の間には、肩峰下滑液包=SABがあり、クッションの役目を果たしています。

審査精度が向上しているとも言えます

審査精度が向上しているとも言えます