心膜損傷、心膜炎(しんまくそんしょう、しんまくえん)

(1)病態

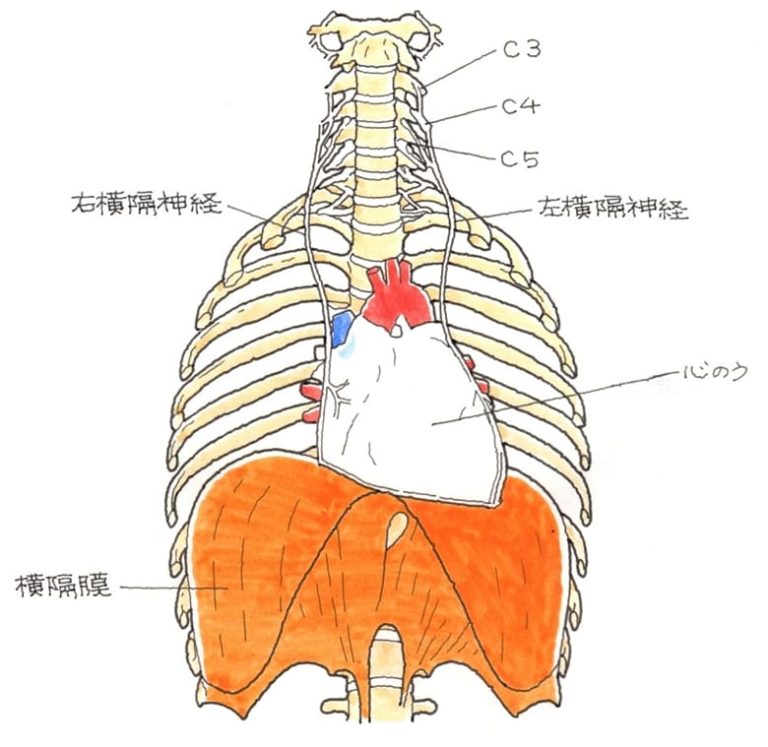

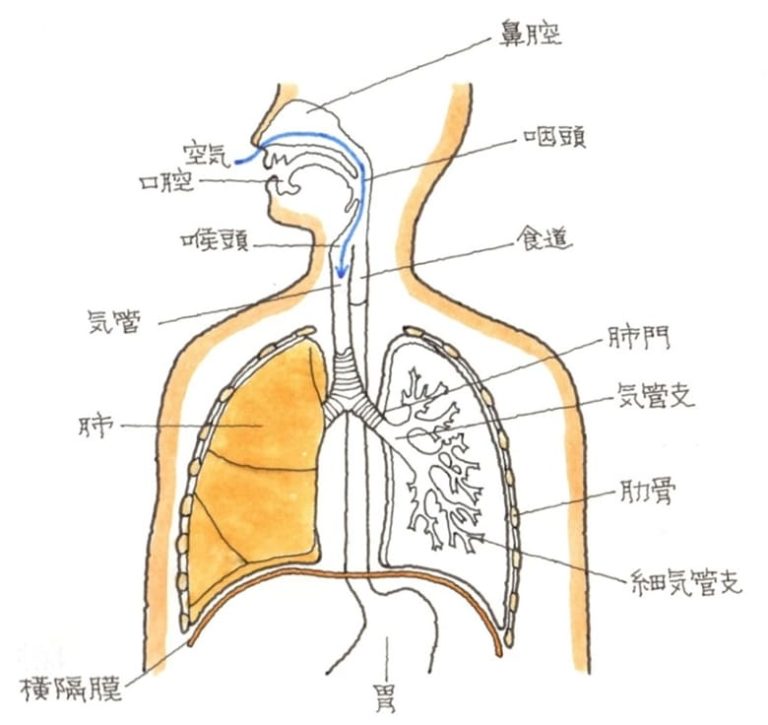

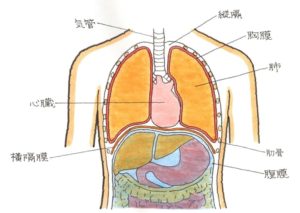

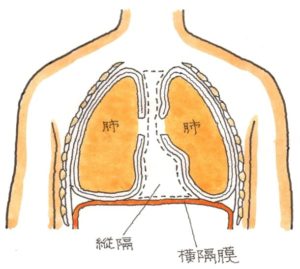

心膜は、心臓を包み込んでいる二重の膜で、内側を心内膜、外側を心外膜と言います。心内膜と心外膜の間隙は、心膜腔と呼ばれ、15ml程度の心膜液で満たされています。心膜には、以下の3つの役割があります。

① 心臓の過剰な動きを制御する、

② 心臓の過度の拡張を防止する、

③ 肺からの炎症の波及を防止する、

さらに心膜液は、二重の心膜間での摩擦を軽減しているのです。心膜損傷は、交通事故や高所からの転落により、相当に大きな外力や剪断力が胸郭に働いたときに発症すると想定されています。

心膜損傷では、心膜の炎症であり、しばしば心膜液の貯留を伴います。外傷を原因として、心膜に炎症が起きると、心膜炎と呼ばれる状態になります。 (2)症状

症状としては、胸部痛や発熱、胸部圧迫感を訴えます。心膜炎が起こると心膜液が増えて心臓を周りから圧迫し、心臓の拡張を妨げることがあり、短期間に大量の心膜液が貯留すると、心タンポナーデ、重篤な症状に至ります。 (3)治療

診断は、症状、心膜摩擦音、心電図変化およびXPまたは心エコーによる心膜液貯留を検査します。

治療は一般的には、鎮痛薬、抗炎症薬の投与、改善が得られないときは、穿刺により、貯留し、心臓を圧迫している心膜液を抜くドレナージ術が行われています。 ※ 心タンポナーデ 心膜腔の限られた空間に、大量に心膜液が貯留すると、心嚢内の圧が上昇し、心臓の拡張が障害され、全身に送る血液量が少なくなる状態のことをいいます。症状としては、呼吸困難、胸痛、チアノーゼなどで、放置すると死に至ります。心破裂や大動脈解離によって、血液が心膜腔に流入、心タンポナーデを発症することもあります。 (4)後遺障害のポイント Ⅰ.

← 本日の主役、醸し人九平次

← 本日の主役、醸し人九平次

炭酸水素塩泉に類しますが、堆積物からカルシウムを多く含むようです。加えて鉄分からか、湯舟に注がれた透明な湯は黄土色に変化します。日に当たると、さらに緑色を帯びます。マニアは「笹濁り」と表現しています。

炭酸水素塩泉に類しますが、堆積物からカルシウムを多く含むようです。加えて鉄分からか、湯舟に注がれた透明な湯は黄土色に変化します。日に当たると、さらに緑色を帯びます。マニアは「笹濁り」と表現しています。

なかなかに荘厳です

なかなかに荘厳です

事故のおよそ40%は被害事故です。被害に遭った場合、相手が自動車保険に加入しており、かつ、常識的な人であれば、なんとか相手からの補償で解決できます。しかし、日本損害保険協会の統計上、通年約20%前後が任意保険に未加入との現実があります。つまり、街を走る自動車の5台に1台は無保険なのです。意外と思われる多さと思います。しかし、私の経験では、相談会に被害者さんが10名いらっしゃると、その内、1~2名は相手が無保険で・・との相談になるので、「やはり、統計通り」と思います。だからこそ、ディフェンスの保険がより大事に思えるのです。

事故のおよそ40%は被害事故です。被害に遭った場合、相手が自動車保険に加入しており、かつ、常識的な人であれば、なんとか相手からの補償で解決できます。しかし、日本損害保険協会の統計上、通年約20%前後が任意保険に未加入との現実があります。つまり、街を走る自動車の5台に1台は無保険なのです。意外と思われる多さと思います。しかし、私の経験では、相談会に被害者さんが10名いらっしゃると、その内、1~2名は相手が無保険で・・との相談になるので、「やはり、統計通り」と思います。だからこそ、ディフェンスの保険がより大事に思えるのです。 だから、交通事故業界に私達が必要とされているのです

だから、交通事故業界に私達が必要とされているのです

”労災を使わせないようにする” こと、これが労災請求の影の部分と言えます。ここで、冒頭の話に戻ります。百歩譲って、会社側が労災請求に勘違いがあっても仕方無いと言えますが、指導する立場である顧問社労士が間違った誘導をすることがあまりにも多いのです。労災を認めない社長の言い分でよく「顧問社労士に聞いたら、労災はでないから」、「社労士がダメと言った」などが多いのです。理由は、その社労士に顧問料を払っているのは社員さんではなく、社長さんだからに他なりません。社長の意に沿うよう働くのが顧問の存在意義と言えます。ケガをした気の毒な社員であっても、”肩入れなどしない”立場なのです。それ以外の理由としては、社労士が単に勉強不足、あるいは面倒だからでしょうか。

社労士先生は企業側、あるいは社長の味方である以上、労働者は自ら請求手続きを押し通すしかないのです。もちろん、労災請求に理解のある社長さんと、それに協力的な社労士先生もおりますが、残念ながらそのようなペアは小数に感じています。とてつもなく多くの被災者が、労災請求を断念しているのではないでしょうか。

被災者は誰を味方に付けるのか? 労災請求の専門家は? もう、答えはおわかりですね。

困った被災者が、このHPにたどり着く事を祈るばかりです。

”労災を使わせないようにする” こと、これが労災請求の影の部分と言えます。ここで、冒頭の話に戻ります。百歩譲って、会社側が労災請求に勘違いがあっても仕方無いと言えますが、指導する立場である顧問社労士が間違った誘導をすることがあまりにも多いのです。労災を認めない社長の言い分でよく「顧問社労士に聞いたら、労災はでないから」、「社労士がダメと言った」などが多いのです。理由は、その社労士に顧問料を払っているのは社員さんではなく、社長さんだからに他なりません。社長の意に沿うよう働くのが顧問の存在意義と言えます。ケガをした気の毒な社員であっても、”肩入れなどしない”立場なのです。それ以外の理由としては、社労士が単に勉強不足、あるいは面倒だからでしょうか。

社労士先生は企業側、あるいは社長の味方である以上、労働者は自ら請求手続きを押し通すしかないのです。もちろん、労災請求に理解のある社長さんと、それに協力的な社労士先生もおりますが、残念ながらそのようなペアは小数に感じています。とてつもなく多くの被災者が、労災請求を断念しているのではないでしょうか。

被災者は誰を味方に付けるのか? 労災請求の専門家は? もう、答えはおわかりですね。

困った被災者が、このHPにたどり着く事を祈るばかりです。