正直、なじみのない傷病名で、弊所でも未経験です。交通事故110番の相談例から解説します。

(1)病態

本件事故は、大阪市大正区の眼鏡橋、木津川に架設されたループ橋で発生しました。朝まで、南のクラブで大騒ぎし、17歳のガールフレンドを自宅に送っていく途上ですが、眼鏡橋のループを高速、かつ、センターラインオーバーで駆け下り、対向の4トントラックと正面衝突したのです。

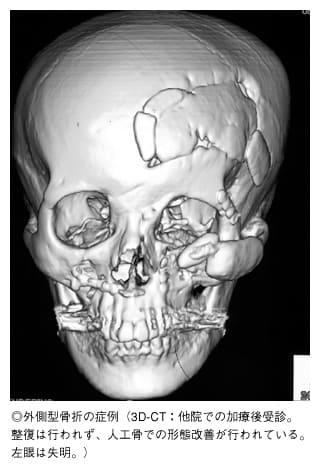

女性は助手席でウツラウツラの居眠り状態でしたが、衝突の衝撃で、フロントガラス上部のフレームに右顔面部を打ちつけ、意識を失いました。救命救急センターに搬送され、主たる傷病名は、頭蓋底骨折、顔面裂創、右視神経管骨折でした。

直ちに、内視鏡下で視神経管開放術が実施されたのですが、視神経周囲の骨が視神経を切断しており、結果として右眼は失明となりました。入院中に、外傷性右内頚動脈海綿静脈洞瘻の傷病名が追加され、プラチナ・コイルで瘻孔を塞ぐ血管内治療が行われました。

(2)症状と治療

この交通事故で初めて経験した右内頚動脈海綿静脈洞瘻ですが、外傷性では、頭部外傷、特に頭蓋底骨折に合併する内頚動脈の破裂などにより発症しています。血管は、太い動脈から細い動脈へ、さらに細い毛細血管を経て静脈へと繋がっていきます。内頚動脈は、硬膜でできた静脈の袋=海綿状静脈洞を貫通する特殊な構造であり、洞瘻では、内頸動脈に穴が開いたことで、動脈と静脈が直接繋がった状態となっているのです。

静脈洞内に動脈血が直接流入することにより、洞内圧が上昇し、眼静脈などに逆流が起こります。拍動性眼球突出、眼球結膜充血・浮腫、視力低下、頭痛、外眼筋麻痺による複視、耳鳴りなどの軽い症状から、脳内に逆流すると脳梗塞や頭蓋内出血を生じることや、脳動脈への血流不足により、虚血性症状が出現することもあり、放置すると、重篤な後遺症を残し、ときには、死に至ります。治療は、プラチナ製の金属コイルで瘻孔を塞ぐ血管内オペが実施されています。

血管の中を誘導する外径.3mmのマイクロガイドワイヤー、外径0.7mmの細い管であるマイクロカテーテル、血管の内側より血管を広げることができる風船付きの細い管=バルーンカテーテル、通電することにより切り離しができるプラチナ製の金属コイル、切り離しの可能な風船・・・これらの開発が進んだことにより、脳内の細かな血管にまでカテーテルを挿入して血管を拡張し、金属コイルを動脈瘤内に運ぶことで、異常な血管の瘻孔を塞栓するが可能となりました。

内頚動脈海綿静脈洞瘻の塞栓術により、以下の治療効果が期待できます。

・ 視力障害、脳内出血、脳梗塞の発生を防止すること、

・ 症状が軽快すること、

・ ただし、神経障害が不可逆性のときは、後遺症を残す可能性も予想されます。

さて、先の女性ですが、右内頚動脈海綿静脈洞瘻はプラチナ製の金属コイルで塞栓術が行われたのですが、退院後、大量の鼻出血があり、金属コイルの一部が鼻にはみ出てくる騒ぎがありました。再塞栓術で治癒したのですが、この部分の後遺障害は、右眼の失明に吸収され、顔面の醜状痕で旧基準の7級12号、右眼の失明で8級1号、併合5級が認定されました。

(3)後遺障害のポイント

その後、頭蓋底骨折に伴う内頚動脈海綿静脈洞瘻を2例経験しましたが、1例でのみ正面視の複視で10級2号の後遺障害を残しました。複視には正面視での複視、左右上下の複視の2種類があります。

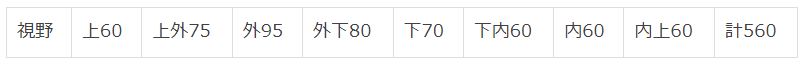

検査には、ヘスコオルジメーターを使用し、複像表のパターンで立証します。

正面視の複視は、両眼で見ると高度の頭痛や眩暈が生じるので、日常生活や業務に著しい支障を来すものとして10級2号が認定されています。左右上下の複視は、正面視の複視ほどの大きな支障はないものの、軽度の頭痛や眼精疲労は認められます。このときは、13級2号の認定がなされます。

次回 ⇒ 頭部外傷 ⑪ MTBI

続きを読む »

医師の立場もわかりますが・・

医師の立場もわかりますが・・

続きを読む »

続きを読む »

角膜の上皮は、外力に対して弱く、容易に傷つき、一部が剥がれたりするのです。症状は、痛みが強く、涙が止まらない、モノが見えない、異物感があり、まぶたを開けることができない、眩しさを感じるなどの症状が出現し、大騒ぎとなります。

角膜の上皮は、外力に対して弱く、容易に傷つき、一部が剥がれたりするのです。症状は、痛みが強く、涙が止まらない、モノが見えない、異物感があり、まぶたを開けることができない、眩しさを感じるなどの症状が出現し、大騒ぎとなります。

続きを読む »

続きを読む »

続きを読む »

続きを読む » 続きを読む »

続きを読む »

👈 正常

👈 正常  👈 外傷性白内症

👈 外傷性白内症

本例は受傷直後の画像から、早くも「11級確定だが、8級に及ぶか」を検討していました。そして、6か月後の症状固定を計画し、経時的に胸椎のCT、MRIの観察を続けました。だらだら治療を続け、症状固定を遅らせることにより、基準を超えた骨癒合での審査を避けたかったのです。結果、11級を覚悟しましたが、運よく8級判定となりました。ご依頼者から報酬を頂ける仕事をしたと思います。

本例は受傷直後の画像から、早くも「11級確定だが、8級に及ぶか」を検討していました。そして、6か月後の症状固定を計画し、経時的に胸椎のCT、MRIの観察を続けました。だらだら治療を続け、症状固定を遅らせることにより、基準を超えた骨癒合での審査を避けたかったのです。結果、11級を覚悟しましたが、運よく8級判定となりました。ご依頼者から報酬を頂ける仕事をしたと思います。

交通事故によって生じた頭痛で後遺障害が認められるのか? 以下、弊所の実績から読み取って下さい。

交通事故によって生じた頭痛で後遺障害が認められるのか? 以下、弊所の実績から読み取って下さい。