後遺障害14級9号「局部に神経症状を残すもの」の逸失利益ですが、地裁での相場は5年がMAXで、交通事故紛争処理センターでも5年が限度のようです。これは、弁護士が相手保険会社に5年MAXで請求した結果です。それ以前に、相手保険会社はまず2~3年での提示をしてくるものです。被害者自らの相対交渉では、なかなか5年に及びません。そこで、裁判あるいは弁護士を介しての交渉か、紛争処理センターの斡旋に付すわけです。

もちろん交渉事ですから、相手との交渉で年数が決定されるものです。その交渉において、”5年が相場”を厳格に捉え過ぎている弁護士がみられるので、「逸失利益を〇年まで伸ばせないか」一提案をすることがあります。個別具体的な事情に沿って逸失利益を算定する必要があるからに他なりません。

個別に症状をみて、それが重い場合ですが、痛みの程度はなかなか数値化できません。「すごく痛いから10年です」との物言いでは通りません。10年は12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」の相場です。そもそも12級は、画像や検査数値の基準を満たさねば認定されません。しかし、複数の14級の場合はいかがでしょうか? 頚椎捻挫で14級、膝の痛みで14級、これらは併合14級となります。複数の等級から合わせ技一本!で繰り上がるのは13級以上の場合で、14級はいくつ認定されても、14級のままなのです。これは自賠責保険のルールです。しかし、首も足も痛い、これでは苦しみが2倍ではないですか!

繰り返しますが、個別具体的な事情を鑑み、民事上の損害賠償を請求する場合、やはり、個別の事情から年数を主張すべきと思います。弁護士であれば、その交渉ができるはずです。今までも、連携弁護士の粘り強い交渉から、5年を超える逸失利益を取ったことが何度かありました。秋葉事務所としては、綿密な医療調査から14級9号を複数取る為の後遺障害診断書を仕上げます。それはそれは丁寧な作業です。一つの実例を以下、掲載します。少し古い実績ですが。

14級9号:右足母指剥離骨折(30代男性・千葉県)

【事案】

バイクで直進中、交差点で対向右折自動車と衝突。転倒し右足の親指を骨折する。

【問題点】

母指の癒合状態は良好であるが、剥離骨折は何かと不具合が残る。幸い可動域に障害は残らなかったが、鈍痛や違和感が残存する。それを訴えた診断書が望まれるが、医師は面談を頑なに拒否する。癒合が良好で、何も自覚症状を訴えなければこの障害は非該当となってしまう。

【立証ポイント】

主治医に手紙を書く。数度の手紙で自覚症状を丁寧に説明する。指が非該当になった場合の保険として、頚椎捻挫の訴えも正確に記載していただく。結果、指と頚椎でダブル14級9号。面談叶わずともマメな手紙でこちらの誠意が医師に伝わったと思う。

ちなみに後の賠償交渉で逸失利益7年を勝ち取る。頚椎捻挫だけであれば、余程のことがない限り逸失利益は5年が限度。これも弁護士と気脈を通じた立証作業での好取組例と思う。

(平成25年1月)

続きを読む »

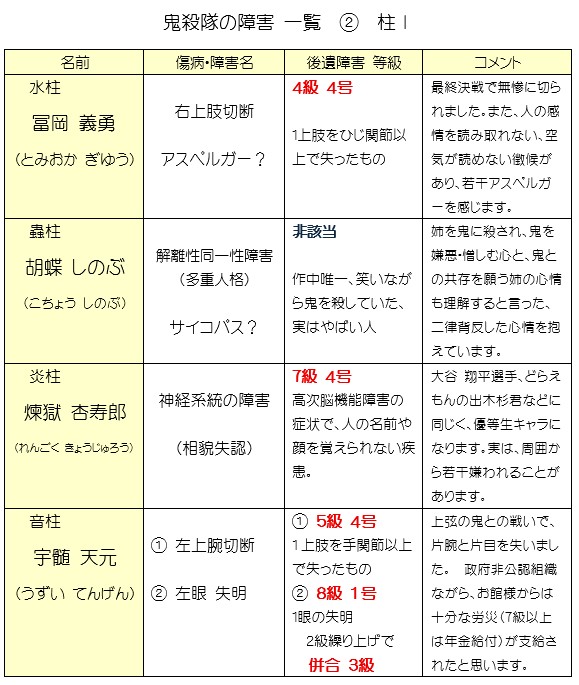

残念ながら、しのぶさんは認定を逃しました。個人的には、精神面で暗部が深く、一つ間違えればマッドサイエンティストの毒使いに・・・一番怖い人に思います。

つづき ⇒ 残りの柱のみなさん

残念ながら、しのぶさんは認定を逃しました。個人的には、精神面で暗部が深く、一つ間違えればマッドサイエンティストの毒使いに・・・一番怖い人に思います。

つづき ⇒ 残りの柱のみなさん

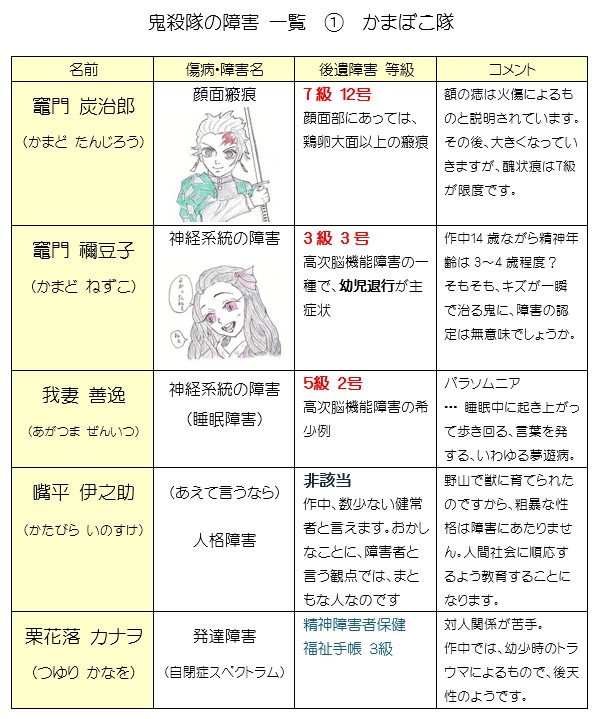

高次脳機能障害では、5級、7級、9級であっても、学校や会社などで通常の社会生活をおくっている方は珍しくありません。しかし、伊之助は一般社会では問題ありでしょう。それでも伊之助、障害者としては該当しない点が意外でした。

つづく ⇒

高次脳機能障害では、5級、7級、9級であっても、学校や会社などで通常の社会生活をおくっている方は珍しくありません。しかし、伊之助は一般社会では問題ありでしょう。それでも伊之助、障害者としては該当しない点が意外でした。

つづく ⇒  自賠責と労災、双方を熟知している事務所に任せて下さいね

自賠責と労災、双方を熟知している事務所に任せて下さいね

人身傷害の請求をする弁護士を選ばねければ数百万円損しますよ

その理由 👉

人身傷害の請求をする弁護士を選ばねければ数百万円損しますよ

その理由 👉

もちろん、損害が生じたことについては、丁寧に証拠を揃えて交渉します。場合によっては、弁護士などを介して進めることになります。筋の通った主張や、民法に沿った要求であれば、渋々保険会社は応じると思います。一方、どう考えても無理筋な要求、疑わしい損害額、法律上叶わない主張、これらはいくら弁護士を介しても、裁判で訴えても、ダメなものはダメです。

もちろん、損害が生じたことについては、丁寧に証拠を揃えて交渉します。場合によっては、弁護士などを介して進めることになります。筋の通った主張や、民法に沿った要求であれば、渋々保険会社は応じると思います。一方、どう考えても無理筋な要求、疑わしい損害額、法律上叶わない主張、これらはいくら弁護士を介しても、裁判で訴えても、ダメなものはダメです。 続きを読む »

続きを読む »

その後、労基から会社に(行政指導まではいかないまでも、なぜ、労災を拒むのかと)電話がいきます。つまり、被災者にとっては、会社を辞める覚悟を伴った非常手段となります。やはり、労災制度の利用は簡単ではないのかもしれません。

(2)被災者が会社を糾弾する社会に(怖)

その後、労基から会社に(行政指導まではいかないまでも、なぜ、労災を拒むのかと)電話がいきます。つまり、被災者にとっては、会社を辞める覚悟を伴った非常手段となります。やはり、労災制度の利用は簡単ではないのかもしれません。

(2)被災者が会社を糾弾する社会に(怖) 一方、被害者の味方である弁護士さんも、主婦休損の立証から、一流~三流で以下のような差になります。

三流:これは、ずいぶん前の交通事故相談会に参加された被害者さんです。すでに弁護士に依頼済ですから、セカンドオピニオンになります。見せてもらった賠償請求書ですが、弁護士のポンコツぶりに落胆したものです。なんと、内縁関係の同居者である奥さんですが、ケガで休んだスーパーマーケットのパートの賃金を休業損害として、杓子定規に請求しています。週3日勤務で1日5時間・時給1100円です。つまり、1日あたり5500円。クソ真面目に職場へ休業損害証明書と源泉徴収票を取り付けて、相手損保に提出済ではないですか!

一方、被害者の味方である弁護士さんも、主婦休損の立証から、一流~三流で以下のような差になります。

三流:これは、ずいぶん前の交通事故相談会に参加された被害者さんです。すでに弁護士に依頼済ですから、セカンドオピニオンになります。見せてもらった賠償請求書ですが、弁護士のポンコツぶりに落胆したものです。なんと、内縁関係の同居者である奥さんですが、ケガで休んだスーパーマーケットのパートの賃金を休業損害として、杓子定規に請求しています。週3日勤務で1日5時間・時給1100円です。つまり、1日あたり5500円。クソ真面目に職場へ休業損害証明書と源泉徴収票を取り付けて、相手損保に提出済ではないですか! 対して、相手損保担当者さん、27500円なら喜んで支払うでしょう。しかし、最終的に自賠責の回収額を下回る支払いはご法度です(任意保険会社の不当利得になります)。慰謝料がそれほど延びず、支払いに余裕がある場合、弁護士先生に対し、「先生、休業は最低6100円みれますので、6100円×5日で計算しますね」と、おまけみたいに増額してくれます(相手損保に増額してもらってどうするの!)。こんな気の抜けたサイダーみたいなやり取りをたまに見かけるのです。

二流:損害賠償論に習熟した弁護士です。内縁関係であろうと、「実質、二人は家族です。旦那は勤務しており、パートとはいえ被害者の主業は主婦です。」ときっぱり、1日約10700円×実通院日数で請求します。相手担当者も難しいことは言わず、認める傾向です。

対して、相手損保担当者さん、27500円なら喜んで支払うでしょう。しかし、最終的に自賠責の回収額を下回る支払いはご法度です(任意保険会社の不当利得になります)。慰謝料がそれほど延びず、支払いに余裕がある場合、弁護士先生に対し、「先生、休業は最低6100円みれますので、6100円×5日で計算しますね」と、おまけみたいに増額してくれます(相手損保に増額してもらってどうするの!)。こんな気の抜けたサイダーみたいなやり取りをたまに見かけるのです。

二流:損害賠償論に習熟した弁護士です。内縁関係であろうと、「実質、二人は家族です。旦那は勤務しており、パートとはいえ被害者の主業は主婦です。」ときっぱり、1日約10700円×実通院日数で請求します。相手担当者も難しいことは言わず、認める傾向です。 続きを読む »

続きを読む » 「内助の功がない」とされるケースは、独居者(自分の為の家事でしかない)、それと、主婦休損の相談数トップとなる、シングルマザーです。

「内助の功がない」とされるケースは、独居者(自分の為の家事でしかない)、それと、主婦休損の相談数トップとなる、シングルマザーです。 さて、当然に損保でも裁判所の定義を踏襲しており、シングルマザーに主婦休損の適用はありません。しかし、ここにも勉強不足の担当者がいます。シングルマザーに対し、その代理人弁護士が請求するところの1日あたり約10700円を、通院日数分の30日支払ってきました。大手損保の担当者では見たことがありませんが、小規模損保や共済、とりわけ地方の担当者で度々経験しています。要するに、勉強不足から裁判例や東京地裁の定義を知らないようです。いずれ、保険会社のすべてに浸透する原則論と思いますが、情報不足、勉強不足の担当者は間違いなく残っているのです。

一方、被害者の味方である弁護士さんも、レベルの差は歴然です。一流~三流で、以下のような差になります。

三流:シングルマザーで主婦休損を請求後、相手損保の担当者から、「先生、ご存じと思いますが、シングルマザーはお父さん扱いなので、その労働収入から休業損害を計算します」とピシャリ。依頼人に対して、当初は大盛の賠償額(一日10700円×通院日50日)から、「休業損害はお勤め先の1日6500円×会社を休んだ日の5日だけになりました」と大幅減額に・・最初の勢いはどこへ、段々小声になっていきます。

二流:最初から原則通り「シングルマザーでは主婦の休業損害になりません」と、まったく請求してくれない先生がおりました。交通事故の知識は豊富で裁判例にも詳しいのですが・・法律やルールに従順過ぎるのです。依頼者にも初めから「裁判でも無理とされています」とピシャリ。相手担当者の提示を待つことはしません。確かに正しい知識からの賠償請求なので、スムーズに交渉は進みます。

さて、当然に損保でも裁判所の定義を踏襲しており、シングルマザーに主婦休損の適用はありません。しかし、ここにも勉強不足の担当者がいます。シングルマザーに対し、その代理人弁護士が請求するところの1日あたり約10700円を、通院日数分の30日支払ってきました。大手損保の担当者では見たことがありませんが、小規模損保や共済、とりわけ地方の担当者で度々経験しています。要するに、勉強不足から裁判例や東京地裁の定義を知らないようです。いずれ、保険会社のすべてに浸透する原則論と思いますが、情報不足、勉強不足の担当者は間違いなく残っているのです。

一方、被害者の味方である弁護士さんも、レベルの差は歴然です。一流~三流で、以下のような差になります。

三流:シングルマザーで主婦休損を請求後、相手損保の担当者から、「先生、ご存じと思いますが、シングルマザーはお父さん扱いなので、その労働収入から休業損害を計算します」とピシャリ。依頼人に対して、当初は大盛の賠償額(一日10700円×通院日50日)から、「休業損害はお勤め先の1日6500円×会社を休んだ日の5日だけになりました」と大幅減額に・・最初の勢いはどこへ、段々小声になっていきます。

二流:最初から原則通り「シングルマザーでは主婦の休業損害になりません」と、まったく請求してくれない先生がおりました。交通事故の知識は豊富で裁判例にも詳しいのですが・・法律やルールに従順過ぎるのです。依頼者にも初めから「裁判でも無理とされています」とピシャリ。相手担当者の提示を待つことはしません。確かに正しい知識からの賠償請求なので、スムーズに交渉は進みます。 〇 生保外交員

〇 生保外交員

① ②いずれも、医師によっては「通例として、受傷箇所の計測・記録はするもの」と律儀に考えます。その場合は従うようにしています。

つづく 👉

① ②いずれも、医師によっては「通例として、受傷箇所の計測・記録はするもの」と律儀に考えます。その場合は従うようにしています。

つづく 👉