さて、労災と相手保険(自賠責保険)の併用から、後遺障害申請の際、手間と時間をかけて診療報酬明細書の開示を行いますが・・・。今まで、各県の労働局宛に申請書を送った経験から、開示請求書の違いを愚痴り、いえ、解説します。

請求書と印紙のルールが違う?

① 年度ごとに申請書を書く県、まとめてOKの県

まず、行政文章の管理は、4月から翌年の3月までの年度単位になっています。例えば、令和5年1月15日のケガで、症状固定日が同年の7月15日とします。この場合、令和4年度と令和5年度の二年度分の申請になります。

しかし、申請書の扱いが各県違うのです!

経験上、神奈川県と静岡県は、年度ごとに申請書を書く必要があります。先の場合、令和4年と5年にわけて2枚書きます。したがって、印紙(300円)は二枚必要です。

対して、埼玉県他、各県は1枚の申請書に2年度分記入してもOKでした。

② 開示請求先が、病院・薬局、双方含む場合、印紙は?

これも、県によって違うのです。病院・薬局まとめて印紙(300円)1枚でOKの県が多いのですが、静岡県は、病院・薬局、それぞれ印紙(300円)が必要、つまり2枚(600円)です。

なぜ、ルールが各県違うのでしょうか?

個人情報保護法76条を根拠として、保有個人情報の開示の権利が認められています。つまり、法的には全国同じルールのはずですが・・。

第76条 何人も、この法律の定めるところにより、行政機関の長等に対し、当該行政機関の長 等の属する行政機関等の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができ る。 2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下この節にお いて「代理人」と総称する。)

最近もうっかり、②のルールを失念して、静岡労働局から印紙不足のご指導を受けました。せっかくの機会でしたので、ご担当の方に、各県のルールが違う件について、ご教示を乞いました。その回答を以下、要約しますと・・

>① 行政文章の管理は年度毎になっており、開示が複数年度となれば、その年度毎の手続きになる為、2回の手続きとして2枚の印紙になります。

>② 開示決定の際、病院と薬局の療養費は別書類(恐らく、整骨院、針鍼灸も別)となるため、審査を分けていることから、それぞれの印紙になります。

静岡労働局の運用が、法に則り、正しいと断言されました。

秋葉: そうですか、ありがとうございます。それでも、各県ごと何故に違うのですか?

ご担当: 他県の事はわかりかねますが・・解釈の違いではないでしょうか?

秋葉: 根拠法は同じなので、運用が違うと受け止めるしかないのですね・・。

結論として、解釈・運用に違いがある以上、押し問答は無駄、その県の窓口に従うしかありません。

実務的には、担当者の解釈によって、あるいは、運用の変化に備えて、毎度、総務課に問合せてから開示請求すべきと、秋葉事務所内の結論としました。

行政手続きは、法に則ったもので統一されるべきことですが、正解が一つとは限らない、摩訶不思議な世界でもあるのです。

続きを読む »

1人親方やフリーランスの方が加入できる、労災の特別加入制度について勉強しましょう

労災への特別加入は大きく4つに分けられます。

1人親方やフリーランスの方が加入できる、労災の特別加入制度について勉強しましょう

労災への特別加入は大きく4つに分けられます。 続きを読む »

続きを読む »

続きを読む »

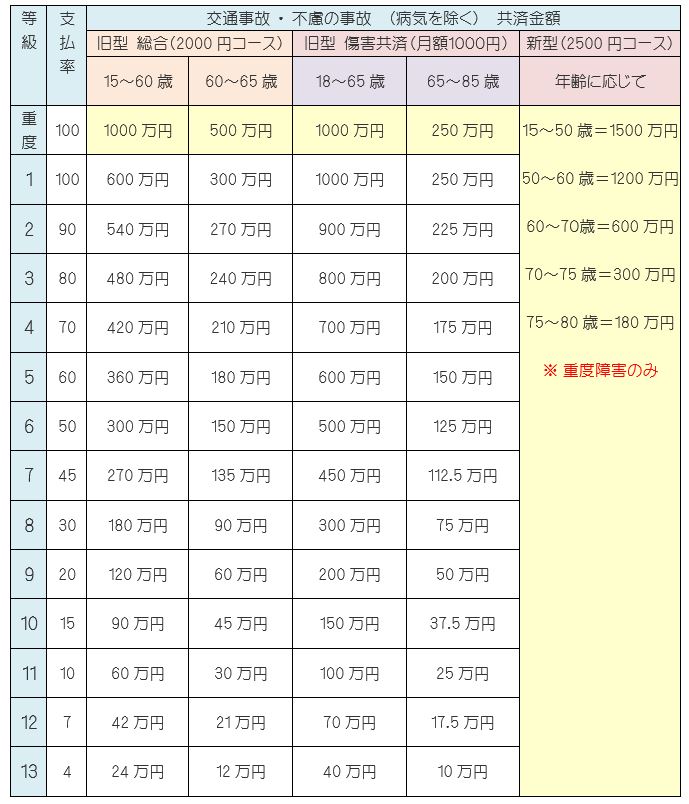

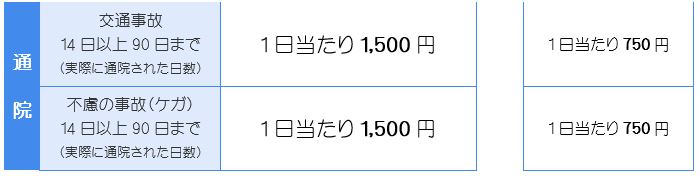

続きを読む » ※ 表のデータは、あくまで、約款の年月日現在の状態とご理解下さい。

つづく ⇒ 共済・通販社

※ 表のデータは、あくまで、約款の年月日現在の状態とご理解下さい。

つづく ⇒ 共済・通販社

続きを読む »

続きを読む »

続きを読む »

続きを読む » ★(支払い対象外の手術)

1.

★(支払い対象外の手術)

1.

続きを読む »

続きを読む » 保険会社の思惑を知る必要があります

保険会社の思惑を知る必要があります