今回3つのパターンを紹介しますが、⑴、⑵の先生に依頼すると残念な結果と迷走が待っています(弁護士名は仮名です)。

(1)交通事故経験の少ない弁護士:甘利先生

今回3つのパターンを紹介しますが、⑴、⑵の先生に依頼すると残念な結果と迷走が待っています(弁護士名は仮名です)。

(1)交通事故経験の少ない弁護士:甘利先生

患者の言う事と医者の診断書を信じすぎる傾向にあり。 (2)そこそこ経験がある弁護士:石原先生

必要無い検査や画像鑑定を行い、結局は事故との因果関係を的確に立証できない傾向。 (3)秋葉事務所の場合

多くの被害者さんは悲惨な結果になってから、やっとセカンドオピニオンで秋葉事務所に来ます。「相談が遅すぎて手遅れ」と、涙で枕を濡らすこともあります。 それでは、これらの顛末を追ってみましょう。

肩腱板損傷の取り組み、2つの典型例と秋葉の対策

※「後遺障害が取れたら、またご連絡下さい」と言う弁護士は論外とします

(1)交通事故案件の経験少ない甘利弁護士の場合

診断書を見て、「腱板損傷」を最初から丸ごと信じます。「肩関節の可動域制限が1/2ですので、後遺障害は10級10号が見込めます!」と息巻きます。今後、請求する慰謝料や逸失利益を計算して、「これは利益の大きな案件だ」と張り切ります。

しかし、自賠責の等級は「非該当」、もしくは大サービスで「14級9号」となるはずです。腱板損傷で10級取り、3000万を超える慰謝料が貰えると、期待させた依頼者:枝野さんから散々責められて・・面目立たずに委任解除となります。または、引っ込みがつかなくなった甘利先生は、軽薄な診断書一枚を持って裁判に持ち込みますが、有効な立証などできようもなく青色吐息、画像所見は相手損保の顧問医の意見書から否定され、負けは必至となりました。毎度お馴染みですが、裁判所の和解案にすがり、「この辺で手を打つよう」必死に依頼者の説得にかかります。結局、低額の和解(実際はボロ負け)=最初から裁判の必要などない結果(獲得額)となります。

初回審査(地区審査)の精度・・私達の苦労は絶えません

初回審査(地区審査)の精度・・私達の苦労は絶えません

皆様、大変お世話になりました。札幌でも頑張ります!

皆様、大変お世話になりました。札幌でも頑張ります!

不利な状況でも私達は簡単に諦めません!

不利な状況でも私達は簡単に諦めません!

続きを読む »

続きを読む » 医師との意思疎通が大変でした

医師との意思疎通が大変でした

続きを読む »

続きを読む » このような被害者さんは、痛みの継続をもって、後遺障害14級9号「局部に神経症状を残すもの」の認定を受け、その賠償金を得て、長期間の治療・リハビリに備えるべきと思います。この程度(と言っても200万円~)で手を打つべきなのです。治らないからと言って、いつまでも保険会社と戦争すべきではありません。この解決の流れを作ることが私達の仕事でもあります。

もう一つのケースは、事故受傷を契機に頚部や肩の痛みは当然として、肩にそれ程のダメージがないであろう受傷状況から、「どんどん肩が挙がらなくなった」人です。先の説明、神経症状の一環とも思えず、いわゆる四十肩・五十肩、老化による自然な肩関節周囲炎の症状そのままです。この場合、事故受傷により、その衝撃から発症してしまう不幸なケースもあれば、実は事故前から不調だった、あるいは事故後から拘縮が進むケースですから、ケガと言うより年齢変性・運動不足による疾病に近づきます。事故との因果関係について、保険会社は当然に否定します。肝心の医師も判断に困ります。それがわかるほど、現代の医学は進歩していません。そして、賠償問題に関わりたくないので、患者と距離を置きます(逃げ出します)。

このような被害者さんは、痛みの継続をもって、後遺障害14級9号「局部に神経症状を残すもの」の認定を受け、その賠償金を得て、長期間の治療・リハビリに備えるべきと思います。この程度(と言っても200万円~)で手を打つべきなのです。治らないからと言って、いつまでも保険会社と戦争すべきではありません。この解決の流れを作ることが私達の仕事でもあります。

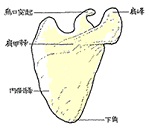

もう一つのケースは、事故受傷を契機に頚部や肩の痛みは当然として、肩にそれ程のダメージがないであろう受傷状況から、「どんどん肩が挙がらなくなった」人です。先の説明、神経症状の一環とも思えず、いわゆる四十肩・五十肩、老化による自然な肩関節周囲炎の症状そのままです。この場合、事故受傷により、その衝撃から発症してしまう不幸なケースもあれば、実は事故前から不調だった、あるいは事故後から拘縮が進むケースですから、ケガと言うより年齢変性・運動不足による疾病に近づきます。事故との因果関係について、保険会社は当然に否定します。肝心の医師も判断に困ります。それがわかるほど、現代の医学は進歩していません。そして、賠償問題に関わりたくないので、患者と距離を置きます(逃げ出します)。 独り歩きを始めた診断名(診断書)ですが、賠償問題で保険会社と争う段階になれば、「肩腱板断裂」→「肩腱板不全断裂」→「肩腱板損傷の疑い」と、だんだん自信喪失、薄まっていきます。本来、慎重な医師であれば、予想的な診断名を口にしません。肩関節の専門医にコンサル(紹介)します。その専門医も安易に断定しません。問診・徒手検査を経て、MRIやエコー検査の画像を基に丁寧に診断を下します。そして、たいてい「年齢変性による肩関節の拘縮ですね」となりますが。

このように、中高年にとって、事故外傷と(年齢変性による)諸症状の切り分けこそ、交通事故解決の宿命と思います。私達は日夜、被害者さん・保険会社・医師の3者の交通整理をしているようなものです。

かく言う、私も肩の痛みに悩まされています。私には無縁と思っていた(根拠のない自信)五十肩になったのでしょうか? この件はまた、後日レポートしたいと思います。

独り歩きを始めた診断名(診断書)ですが、賠償問題で保険会社と争う段階になれば、「肩腱板断裂」→「肩腱板不全断裂」→「肩腱板損傷の疑い」と、だんだん自信喪失、薄まっていきます。本来、慎重な医師であれば、予想的な診断名を口にしません。肩関節の専門医にコンサル(紹介)します。その専門医も安易に断定しません。問診・徒手検査を経て、MRIやエコー検査の画像を基に丁寧に診断を下します。そして、たいてい「年齢変性による肩関節の拘縮ですね」となりますが。

このように、中高年にとって、事故外傷と(年齢変性による)諸症状の切り分けこそ、交通事故解決の宿命と思います。私達は日夜、被害者さん・保険会社・医師の3者の交通整理をしているようなものです。

かく言う、私も肩の痛みに悩まされています。私には無縁と思っていた(根拠のない自信)五十肩になったのでしょうか? この件はまた、後日レポートしたいと思います。

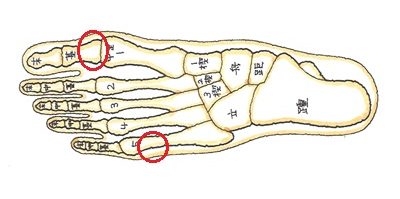

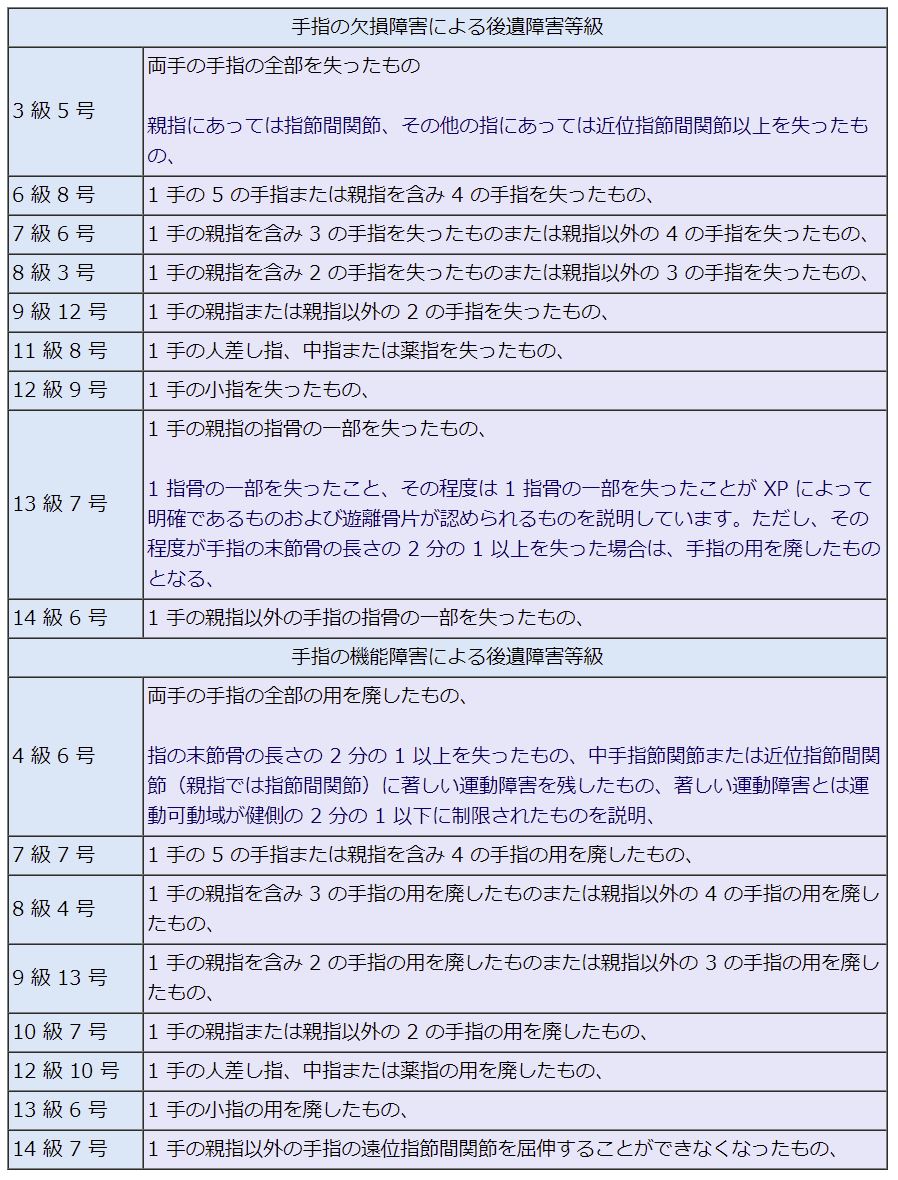

【1】 DIP関節における機能障害の等級認定は?

【1】 DIP関節における機能障害の等級認定は? 理学療法士先生の気持ちはわかります

理学療法士先生の気持ちはわかります