自賠責保険は労災をベースとしたものから独自の基準を加味して完成したもので、1955年(昭和30年)に「交通事故が発生した場合の被害者の補償」を目的として開始された対人保険制度です。

その認定基準もほとんど労災を踏襲しますが、独自の判断基準も盛り込まれています。制度発足から60年を越えますので、その間、基準変更を繰り返してきました。運用基準的な細かいものは非公表ですが、認定等級の変更は公になっています。例えば、醜状痕の男女別等級認定の件は、京都地裁で2010年5月27日に、”男性の著しい外貌醜状障害について、女性の7級よりも低い12級と定めていた障害等級表を違憲”と判断、この判決を受けて、翌年に労災も自賠責も男女の区別なく等級を整理・改訂しました。判決を取った弁護士団の先生方の尽力に敬意です。

自賠責保険の認定は自賠法に準じた画一的な基準ですから、個別具体的な事情を斟酌して判断することはなく、あくまで基準に則って等級認定を行います。基準に合致せず、不利益が生じるのであれば、それは後の賠償交渉、続く裁判上で立証を負い、審議に付す必要があります。その点、自賠責保険は被害者の個性とは対極にあるものです。性別、職業は当然に、外見や健康状態も既往症でない限り関係ありません。年齢からの区別は逸失利益の計算に影響しますが、高齢者でない限りその計算は自賠責保険金額の限度額をオーバーしますので、気になりません。

やはり、何事もスタンダード(基準)からのスタートが望ましいものです。まず、根拠がなければ世の揉め事は大渋滞を起こします。交通事故の障害認定も同じく、入り口の整理には「目安」「決まり事」が絶対に必要です。しかし、一方で基準に胡坐をかくことの弊害も起きるものです。自賠責保険でよくある「損する人」は以下の通りです。

・醜状痕の男女平等、職業平等は絶対か?

⇒ 本音を言えば、損得に個人差はあると思います。いかつい中年男性と婚姻前の若い女性を平等に扱う事自体は?・・もちろん憲法上の平等には叶いますがねぇ。

また、当然ですが外貌・容姿を職業にしている、芸能人・モデルさんなどは画一的な基準ではまったく酷です。

・2.7cmの顔面線状痕、3mm足らず非該当に(泣)

⇒ 3cmで12級ですが、3mm満たないながら、非常に目立つ場合は気の毒です。ちょっとまけてくれないかなと思います。

・寝たきりとなった場合の介護費用、例えば自宅介護料は十分か?

⇒ 自賠責では別表Ⅰの別枠等級にて増額していますが、自宅介護ではまったく足りません。これは裁判必至なのです。

・上肢・下肢の機能障害は3区分(8級・10級・12級)できっちり分けられる

⇒ 患者の回復努力にて差がでます。元々、体力と根性のある方が苦労して、あるいは長期間リハビリを粘って回復を果たし、関節可動域制限のわずか5°のオーバーで等級を逃すことがあります。

これらは、つまり個別の事情に即していません。自賠責保険の認定基準・等級を超越した賠償交渉が必要です。このような自賠責保険の判断のみで賠償交渉を終わらせるなど悔しいものです。

また、逆に自賠責保険の画一的な判断が被害者に対して有利に働く、「得する人」も生じます。

・日焼けした精悍な男性が額に線状痕、12級ゲット!

⇒ ...

続きを読む »

以下に該当する会社については、一定規模の基準によって労災掛金が±40%の範囲で増減します。

○ 100人以上の労働者を使用する会社

○ 建設業等で労災保険料が年間100万円の会社

○ 20人以上100人未満の労働者を使用し、災害度係数が0.4以上の会社

災害度係数とは{社員数×(業種ごとの労災保険料率-非業務災害率)}で算出します。この非業務災害率は現在0.06%となっております。

以下に該当する会社については、一定規模の基準によって労災掛金が±40%の範囲で増減します。

○ 100人以上の労働者を使用する会社

○ 建設業等で労災保険料が年間100万円の会社

○ 20人以上100人未満の労働者を使用し、災害度係数が0.4以上の会社

災害度係数とは{社員数×(業種ごとの労災保険料率-非業務災害率)}で算出します。この非業務災害率は現在0.06%となっております。

続きを読む »

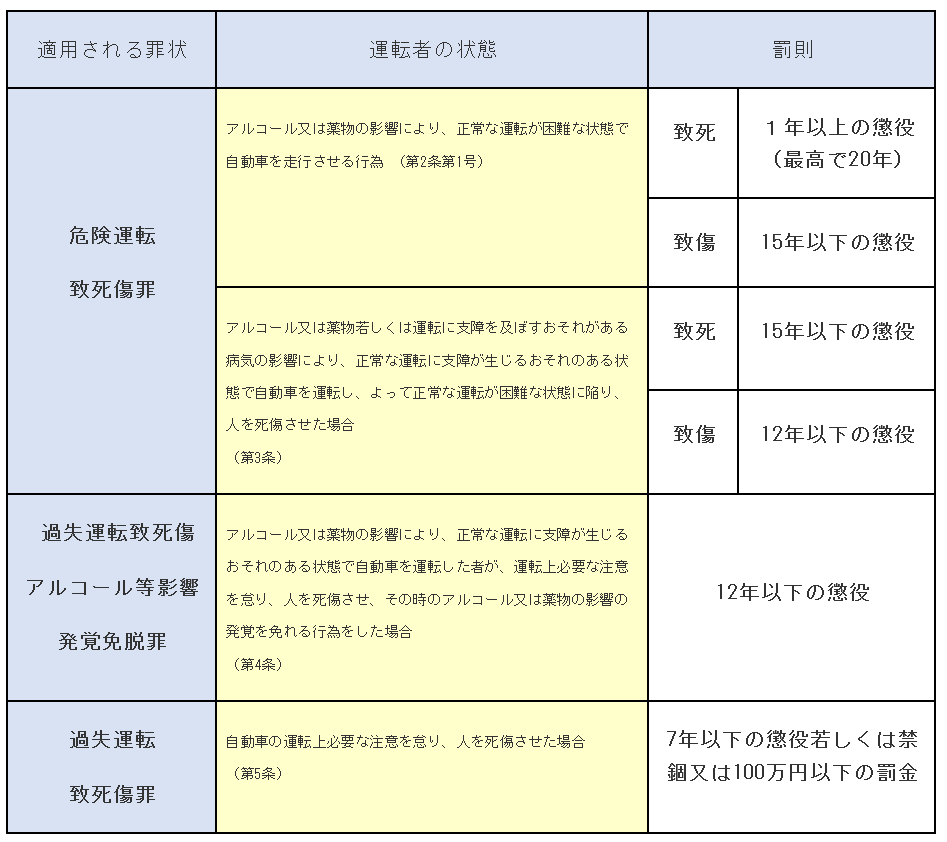

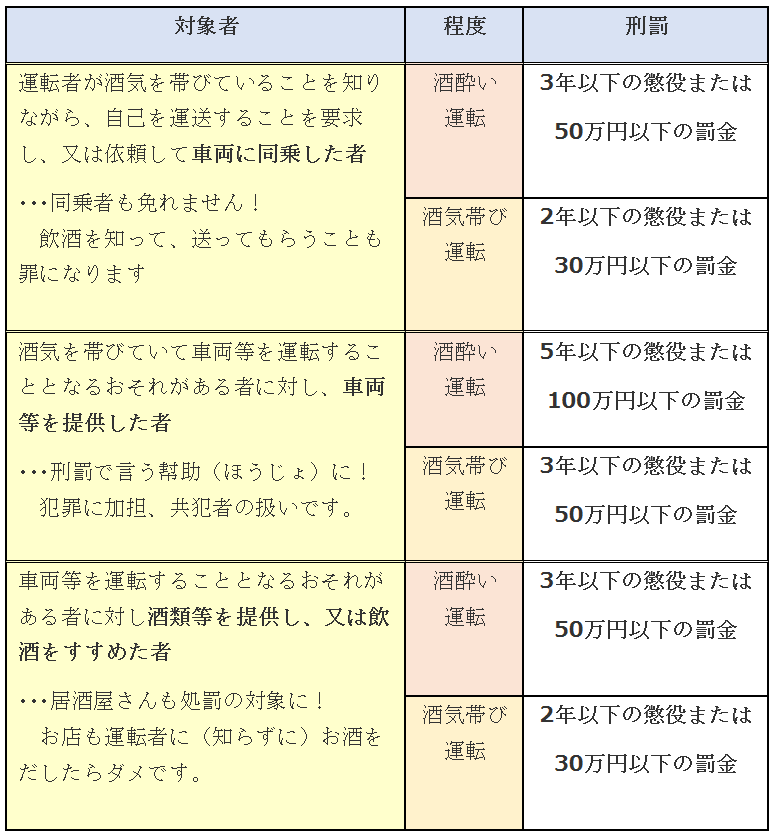

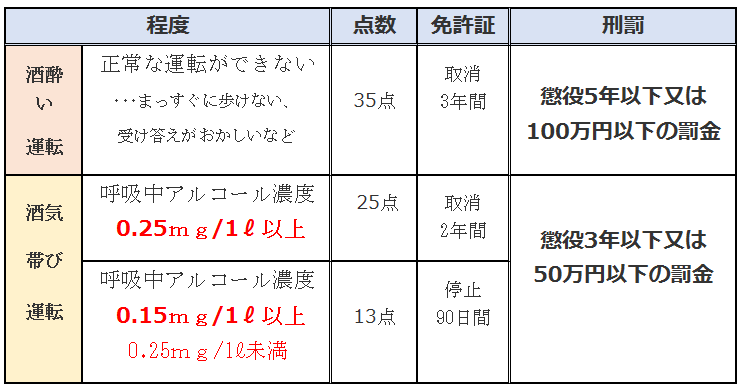

続きを読む » 近年の改正で処分・処罰の範囲が広がっています。まずは、飲酒運転者の基準について復習したいと思います。

近年の改正で処分・処罰の範囲が広がっています。まずは、飲酒運転者の基準について復習したいと思います。

介護は被害者だけではなく、家族の問題です

介護は被害者だけではなく、家族の問題です

(旧会社名)東京海上さんが平成23年に、続いて損保ジャパンさんも翌年の約款改定で交通乗用具(への補償)を廃止しました。24年内に、各社も続きました。しかし、三井住友さん、あいおいさん、日新さん、AIG(富士火災時代から)、全労災までも(?)が、何故か堅持しています。

(旧会社名)東京海上さんが平成23年に、続いて損保ジャパンさんも翌年の約款改定で交通乗用具(への補償)を廃止しました。24年内に、各社も続きました。しかし、三井住友さん、あいおいさん、日新さん、AIG(富士火災時代から)、全労災までも(?)が、何故か堅持しています。