本日も、むち打ち講習会でした。

いつものように、「これでは14級9号は認められない・・」条件を説明しました。

研修中、この認められない条件に一つ追加することになりました。それは「加重」の評価です。正しくは、「認定はされるが、元々14級の障害者なので、保険金は0円」と言うべきでしょう。 段階的に説明しますと、 1、過去に、交通事故で頚椎捻挫となり、自賠責保険で後遺障害14級9号が認定された被害者さん 2、その被害者さんが、またしても交通事故で同じく頚椎捻挫となり、再び後遺障害申請をすると・・ 3、あなたは既に14級9号の障害者ですから、加重障害となります。つまり、同じ障害が重なったので、これ以上の保険金はでません。 これは、自賠責のルールです。前回の14級を上回る12級の認定とならない限り、追加の保険金は0円です。「何度、同じ障害を負っても、14級は14級ですよ」となってしまいます。

しかし、14級9号の逸失利益は裁判の相場でも5年が限界です。つまり、14級9号は一生治らない障害を想定したものではなく、1~5年の一定期間の障害を認めたものと言えます。すると、前回事故から5年以上経過したら・・もう障害は治った、ともとれます。したがって、理屈上、6年目にふたたび事故で同部位にケガをして、相応の症状となれば、改めて14級9号が認められてしかるべきとなります。

このような議論は裁判でも争われたことがあります。

以前に14級認定があったことから、2度目の事故では自賠責の加重障害とされた被害者さん。再度、14級が認められるべきと訴え(平成26年8月横浜地裁)・・・被害者は事故後、完全に回復していたことを理由に、裁判官は新たに障害等級を認める判決をだしました。判断のポイントは、「前事故の障害が完治していたかどうか?」でしょうか。

司法は自賠法に縛られるものではなく、個別具体的な検討から、柔軟な判断をだしています。一方、自賠責はガチガチのルールで「加重」を適用しているのでしょうか? 私の経験上、それは「否」です。

実は、かつて前回事故から7年経過した被害者に、再び14級9号が認められたケースがありました。加重で0円回答を予想していましたが、症状の重さはもちろん、受傷様態や治療経過から総合的に検討したのでしょうか、新たに認定してくれました。

逆に、34年前(! どこまで記録しているのか・・)の認定を持ち出して、加重障害で0円判断もありました。

また、頚椎で1度認定があると、次の事故で腰椎捻挫を申請した場合、認定は厳しい印象を持っています。理屈上はまったくの別部位ですが、自賠は頚と腰を同視しているかにも思えます。共に再発しやすく、慢性化する部位だからでしょうか。この矛盾を事前に防ぐためか、頚椎捻挫の認定者には、かなり甘く腰椎捻挫も「ついでに認定」されます。当HPの腰椎の実績ページからわかるように、「頚椎・腰椎捻挫で併合14級」が常態化しています。

このように、自賠法の認定基準には一定のルールが存在しますが、良くも悪くも杓子定規ではない調査担当者の判断も加味されており、ケースbyケースを残しています。これが自賠責保険の奥深さでしょうか。 以上、研修に追補させて頂きます。

(本日は酷暑のなか、ご参加頂きありがとうございました。)

他にもありますが、代表的なものは以上です。

本件は宿泊施設が加入していた施設賠償保険に頼ることになりました。賠償保険の多くは、自動車の任意保険のように積極的に示談代行ができない上、担当者は自賠責保険の基準で押し切ろうとします。それでダメなら、弁護士介入がパターンです。それでも、保険の加入はありがたいものです。連携弁護士とのコンビでしっかり解決させます。

他にもありますが、代表的なものは以上です。

本件は宿泊施設が加入していた施設賠償保険に頼ることになりました。賠償保険の多くは、自動車の任意保険のように積極的に示談代行ができない上、担当者は自賠責保険の基準で押し切ろうとします。それでダメなら、弁護士介入がパターンです。それでも、保険の加入はありがたいものです。連携弁護士とのコンビでしっかり解決させます。 賠償保険なら何でも来い!

賠償保険なら何でも来い!

歩行者の責任も問うべきと思います

歩行者の責任も問うべきと思います

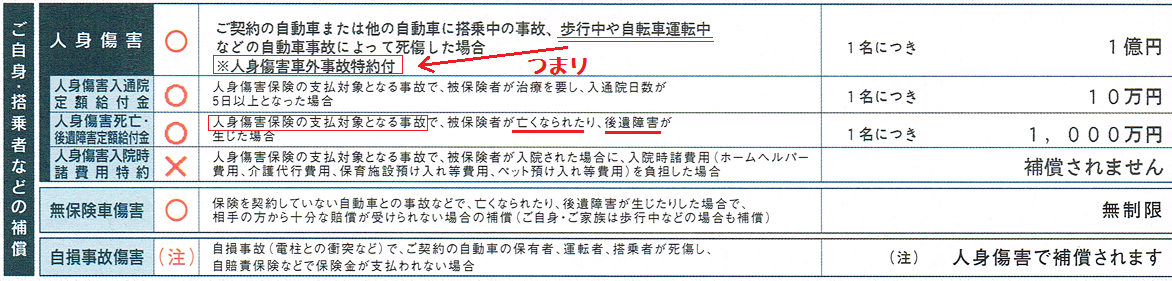

自転車対歩行者、あるいは自転車同士の事故は交通事故相談の中でも、実はかなりの数なのです。私達が注目することは、やはり、個人賠償責任保険です。相手に保険があること、すなわち、回収の問題をクリアできるのです。加害者のお財布から治療費や慰謝料を取ることは非常に難しく、相手に資力がなければ「ない袖は振れん」と・・お手上げです。どんな敏腕弁護士でも苦戦必至、あるいはあきらめとなります。

自転車対歩行者、あるいは自転車同士の事故は交通事故相談の中でも、実はかなりの数なのです。私達が注目することは、やはり、個人賠償責任保険です。相手に保険があること、すなわち、回収の問題をクリアできるのです。加害者のお財布から治療費や慰謝料を取ることは非常に難しく、相手に資力がなければ「ない袖は振れん」と・・お手上げです。どんな敏腕弁護士でも苦戦必至、あるいはあきらめとなります。 日々、保険の勉強が大事です

日々、保険の勉強が大事です

つづきはこちらから

👉

つづきはこちらから

👉