少し特殊な撮影法に入ります。以下の3つは高次脳機能障害の立証に重要な意味を持ちます。単なるMRIでは病変部を見逃すこともあるので、被害者、関係者には必須の知識です。

F L A I R 画像:Fluid Attenuated Inversion Recovery(水抑制画像)

FLAIR(フレアー)画像は、基本的には水の信号を抑制したT2強調画像(脳室が黒く見えるT2WI風の画像)であり、脳室と隣接した病巣が明瞭に描出される。ラクナ梗塞(細い血管(動脈)が詰まってしまうことで起こる小さな脳梗塞のこと)に代表されるかくれ脳梗塞や血管性認知症にみられるビンスワンガー型白質脳症(高血圧や脳の動脈硬化などにより脳の血流障害のため大脳白質(脳表面より深い部分)が広範に障害されることによって認知症が現れること)などの慢性期の脳梗塞部位(白色に描出される)確認に有用です。 <高次脳機能障害では> 脳損傷後の脳萎縮、脳室拡大の経過観察に用いられます。脳内出血や硬膜下血腫など血だまりが発生した場合、脳外科医は受傷から翌日、3日後、1週間後、1か月後、3か月、半年後とこのMRI検査を継続します。再出血への警戒はもちろん、脳の器質的変化を監視するためと思います。

T2*強調画像:T2star weighted image (T2 star 強調画像)

T2*強調画像(T2スター)は出血性病変の検出力が極めて高く(黒色に描出される)、過去に発症した出血巣の確認や無症候性微小出血の検出に優れています。 <高次脳機能障害では> 高次脳機能障害の診断「びまん性軸索損傷」の病原部として、微細な出血痕(点状出血)の描出に有効です。T2スターで点状出血を発見!をよく経験しています。また受傷後2年経過した場合でも、脳のわずかな出血部、損傷部の痕跡を発見できるのも特徴です。

DWI:Diffusion weightedimage (拡散強調画像)

DWI(ディフージョン)は水分子の拡散運動(自由運動度)を画像化したもの。拡散が低下した領域が高信号として描出されます。急性期の脳梗塞では、拡散が低下してくるため、超急性期の脳梗塞の部位判定(白色に描出される)に有用です。T2スターでも見逃す細かな損傷でも描出可能です。

<高次脳機能障害では>

T2スター同様、「びまん性軸索損傷」における点状出血、または微細な損傷の確認に有用です。違いはより微細な出血も見逃さないが、受傷直後に限定されることです。脳外傷が軽度でも意識障害や半身麻痺がみられ、また相当の脳障害が残りそうな患者の場合は早めに手を打つ必要があります。既存のMRIで脳損傷が発見できなかったときは急ぎ「DWI(ディフージョン)でお願いします!」と医師にリクエストしなければなりません。このまま損傷部が映らなければMTBI(外傷性軽度脳損傷)の扱いとなり、後の障害が否定されてしまうからです。

続きを読む »

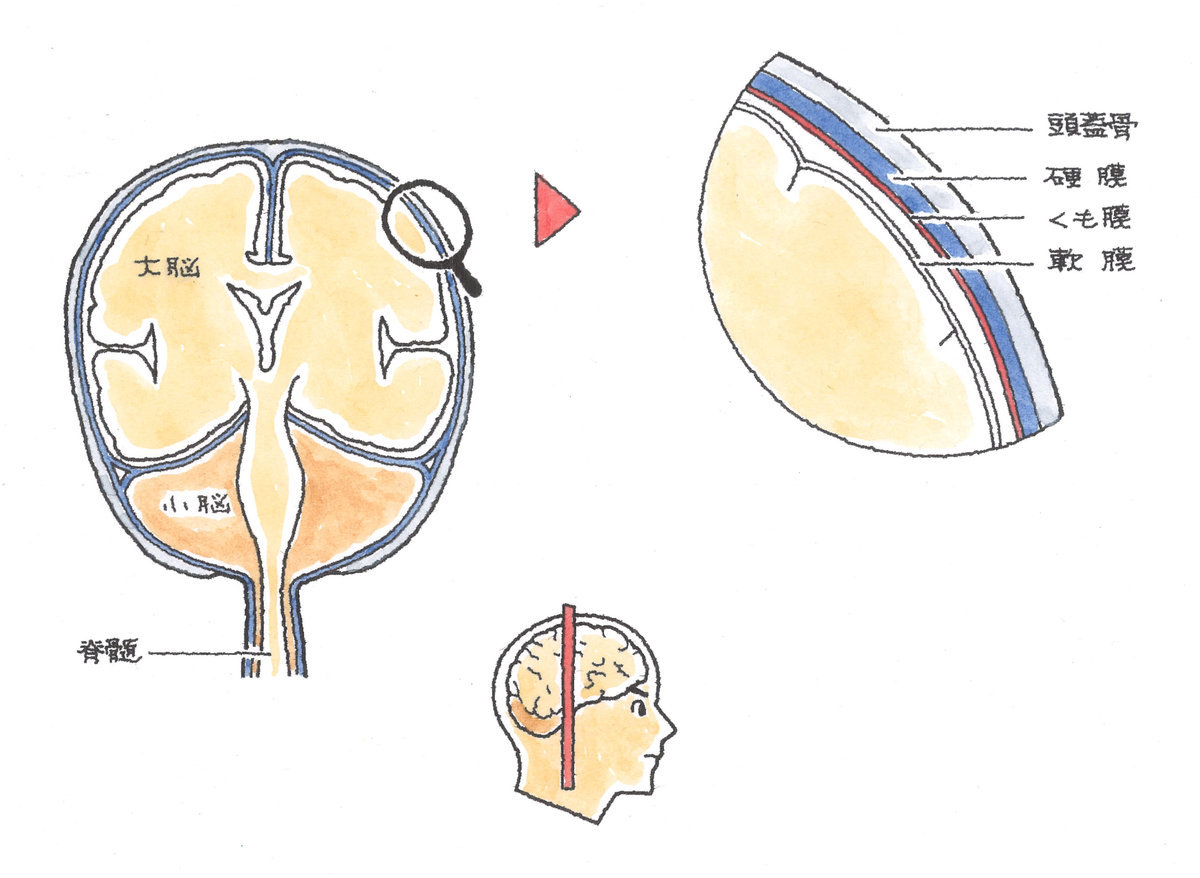

貯留した血液(血腫)量が少なく、脳に対する圧迫が軽度であれば深刻な症状とはなりませんが、血腫が増えて脳実質を強く圧迫するようになると、半身麻痺や言語障害などの神経症状を呈し、高次脳機能障害の原因となります。受傷初期では意識障害を来たし、圧迫が増大し続ければ命を落とします。

貯留した血液(血腫)量が少なく、脳に対する圧迫が軽度であれば深刻な症状とはなりませんが、血腫が増えて脳実質を強く圧迫するようになると、半身麻痺や言語障害などの神経症状を呈し、高次脳機能障害の原因となります。受傷初期では意識障害を来たし、圧迫が増大し続ければ命を落とします。

このように程度の差はありますが心を病んでいる人は多く、3人に1人という臨床上の統計データが存在します。実数のカウントが非常に難しい疾病ですが、通院や薬を服用するほどでもない、軽度の鬱やノイローゼの人は確かに多いようです。

このように程度の差はありますが心を病んでいる人は多く、3人に1人という臨床上の統計データが存在します。実数のカウントが非常に難しい疾病ですが、通院や薬を服用するほどでもない、軽度の鬱やノイローゼの人は確かに多いようです。

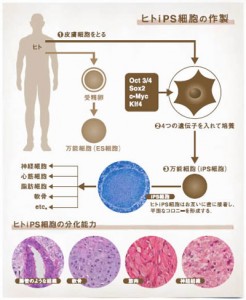

iPS細胞は受精卵のように体を構成するすべての細胞に分化できる能力を持っている。そして患者の皮膚細胞から作製したiPS細胞を、治療に使う神経や筋肉などの細胞に分化させ、患者に移植することで病気や怪我で失われた機能を回復させることが可能になる。皮膚という完全に分化した状態の細胞に4つの遺伝子を組み込むことによって受精卵のような状態に戻し、受精卵と同様の万能性を作りだしたことが画期的とされ、生物学の常識を覆したと言われている。

iPS細胞は受精卵のように体を構成するすべての細胞に分化できる能力を持っている。そして患者の皮膚細胞から作製したiPS細胞を、治療に使う神経や筋肉などの細胞に分化させ、患者に移植することで病気や怪我で失われた機能を回復させることが可能になる。皮膚という完全に分化した状態の細胞に4つの遺伝子を組み込むことによって受精卵のような状態に戻し、受精卵と同様の万能性を作りだしたことが画期的とされ、生物学の常識を覆したと言われている。