【事案】

バイクで直進中、対向右折自動車と衝突。その際、ハンドルが腹部に食い込み、骨盤骨折、腹壁損傷、腸間膜動脈損傷、尿道・膀胱損傷となった。さらに、右橈骨遠位端骨折、左膝前十字靭帯損傷があり、右橈骨神経、左腓骨神経に軽度の神経麻痺も残った。

受傷後、最初の半年は臓器の手術、その後、形成科で腹壁の整復手術を数度、繰り返した。

【問題点】

受傷後、最初の半年は臓器の手術、その後、形成科で腹壁の整復手術を数度、繰り返した。

【問題点】

1年半後に症状固定としたが、それぞれ以下の等級が認定された。

左膝の軽度不安定感(前十字靭帯損傷)=12級7号、右手しびれ(正中神経麻痺)=14級9号、腹部の醜条痕=12級相当、左足関節の可動域制限(腓骨神経麻痺)=非該当。 これらが併合され11級の認定。

このように、回復が良好な故、穏当な等級に留まっていた。しかし、内臓、腹部の手術は成功したものの、以来、排尿・排便の回数が激増し、仕事に復帰後も回数が減らず、尿漏れも併発していた。このまま相手保険会社との示談に不安を覚え、相談会に参加された。まず、頻尿・頻便・尿漏れの原因を検証する必要がある。早速、検査を進めた。しかし、事故から3年半後のウロダイナミクス検査では膀胱・尿路に明らかな数値が得られなかった。直腸の検査に至っては時期を逸した状態。

【立証ポイント】

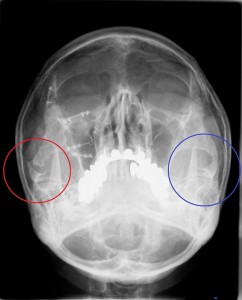

得意の立証パターンに乗せられず、やや手詰まりながら、事故全体を洗いなおすべく、3か所の病院すべてのカルテ開示を行い、延べ900ページの記録を丹念に検証した。手術経緯から腸間膜損傷、膀胱・尿道損傷の修復経緯と、その後の看護記録にて排尿・排便の記録をすべて抜出し、各部損傷を起因とする症状であることを訴えた。また画像上も骨盤が軽度の恥骨結合離開と左右の転位を示す画像をプリント、あらゆる変化を補強として提示した。

もちろん、ウロダイナミクス検査上、やや甘い数値ながら、事故外傷を原因とした確定診断を2人の専門医から導いた。これらの医証が自己申告上の排尿・排便の回数、尿漏れの程度を証明できるか?・・異議申立書提出後、8カ月の審査を要した。

結果は・・・

「腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの」について、それぞれ以下の認定。

1、頻尿=11級10号

2、頻便=13級11号

3、尿漏れ=11級10号 それぞれ同一系統の障害として併合10級

さらに既存の11等級に併合され併合9級への変更となった。

調査事務所は症状の残存及び、内臓各部の損傷との因果関係を認めた結果となった。排尿・排便障害の程度、つまり、労務への影響は11級に留まったが、検査数値上、自賠責認定の限界と思う。これは逸失利益の伸長に関わる問題、引き続き連携弁護士へ戦いを残した。

複数の箇所を受傷した重大事故の場合、残存する障害が審査上から漏れてしまうことがある。尿漏れすら漏らさない、執念の再申請であった。

(平成27年2月)

続きを読む »

受傷後、最初の半年は臓器の手術、その後、形成科で腹壁の整復手術を数度、繰り返した。

【問題点】

受傷後、最初の半年は臓器の手術、その後、形成科で腹壁の整復手術を数度、繰り返した。

【問題点】

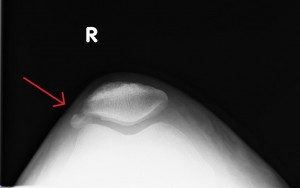

レントゲン画像を丹念に確認したところ、膝蓋骨(膝のお皿)の骨折部にゆ合不良と転位がみられた。またMRI検査により半月板の損傷及び、前十字靭帯の軽度損傷も確認できた。これら、器質的損傷を主張し12級へ変更させることに成功した。もちろん、専門医の画像鑑定を添付したが、相談会における私たちの1次的な画像読影が功を奏したと言える。

レントゲン画像を丹念に確認したところ、膝蓋骨(膝のお皿)の骨折部にゆ合不良と転位がみられた。またMRI検査により半月板の損傷及び、前十字靭帯の軽度損傷も確認できた。これら、器質的損傷を主張し12級へ変更させることに成功した。もちろん、専門医の画像鑑定を添付したが、相談会における私たちの1次的な画像読影が功を奏したと言える。

高次脳機能障害の患者で易怒性を発露するケースを多く経験しています。怒るようなことでもないことに激怒する、いったんキレると収まりがつかない、突然キレる、暴言、物に当たる、興奮して奇行を行う、人見知りが極端・・このような症状を示します。家族は事故前後の変化に戸惑い、または精神的に追いつめられていきます。実際、被害者が暴れだして警察を呼ぶような騒ぎに発展したり、対処する家族がノイローゼ気味になるなど、非常に危険な状況に陥るのです。これら家族の苦痛は医師や周囲の人にはなかなか伝わりません。

高次脳機能障害の患者で易怒性を発露するケースを多く経験しています。怒るようなことでもないことに激怒する、いったんキレると収まりがつかない、突然キレる、暴言、物に当たる、興奮して奇行を行う、人見知りが極端・・このような症状を示します。家族は事故前後の変化に戸惑い、または精神的に追いつめられていきます。実際、被害者が暴れだして警察を呼ぶような騒ぎに発展したり、対処する家族がノイローゼ気味になるなど、非常に危険な状況に陥るのです。これら家族の苦痛は医師や周囲の人にはなかなか伝わりません。