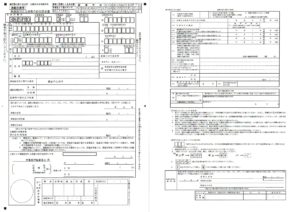

👉 年金手帳の再発行 通常、20歳になった方や、20歳にならずとも10代から就職した方などには、年金手帳が発行されていました。20歳の誕生日を迎える頃に、日本年金機構から「国民年金被保険者資格取得届」が届きます。これに必要事項を記入して提出すると、後日年金手帳が送られてきます。10代で就職した方の場合は、勤務先で厚生年金の加入手続きを行うことで、勤務先経由で自動的に年金手帳が届きます。しかし、今年の4月から年金手帳の新規発行が行われなくなります。失くして再発行することが多い証明書ですが、その心配が無くなったようです。

とはいえ、基礎年金番号は生きており、2022年4月以降は、年金手帳の代わりに「基礎年金番号通知書」という書類が送られます。これからは、この書類を失くさないようにしなければなりません。

一方、すでにお持ちの年金手帳は、年金手帳の廃止後も引き続き基礎年金番号を明らかにする書類として利用できます。ただし、年金手帳廃止後は再交付の申請ができなくなります。今後は、基礎年金番号通知書の発行・再発行に代わります。手帳にこだわる方は、今の内に再発行しておくとよいです。記念にはなります。

大事なのは10桁の基礎年金番号であって、年金手続きで番号が必要な場合、個人の証明書を持参すれば、年金の窓口で教えてくれます。年金のサイトによると、「年金の手続きではマイナンバーまたは基礎年金番号を利用するが、海外に転出された場合や国民年金保険料の口座振替の申し出などではマイナンバーではなく基礎年金番号で手続きを行う」と説明されていました。 今後、マイナンバーカードは否応なしに普及が進むと思います。それにプラス「基礎年金番号」ですね。

「知らんわい」

「知らんわい」 連日、テレビでプーチン大統領を観ることになっていますが、その顔から思い出すのは歴史漫画「センゴク」です。2004年から連載のこの漫画、今月ついに18年の長期連載に終止符、完結するそうです。織田 信長の美濃制圧から始まり関ケ原まで、従来の通説にとらわれず、リアル感を意識した画期的な歴史漫画と思います。もっとも最初の10年は読んでいましたが、長いせいで途中で飽きてしまい途絶・・最終回を前に改めて読み直したいと思います。

この漫画をさらに面白く印象的にしたことは、戦国史上の有名武将の顔に、あるテーマ括りでモデルを採用したことです。観れば一目瞭然、作者の宮下 英樹 先生も確信犯で、キャラのモデルを認めています。今日、改めて確認してみました。わかる範囲ですが。(敬称略)

連日、テレビでプーチン大統領を観ることになっていますが、その顔から思い出すのは歴史漫画「センゴク」です。2004年から連載のこの漫画、今月ついに18年の長期連載に終止符、完結するそうです。織田 信長の美濃制圧から始まり関ケ原まで、従来の通説にとらわれず、リアル感を意識した画期的な歴史漫画と思います。もっとも最初の10年は読んでいましたが、長いせいで途中で飽きてしまい途絶・・最終回を前に改めて読み直したいと思います。

この漫画をさらに面白く印象的にしたことは、戦国史上の有名武将の顔に、あるテーマ括りでモデルを採用したことです。観れば一目瞭然、作者の宮下 英樹 先生も確信犯で、キャラのモデルを認めています。今日、改めて確認してみました。わかる範囲ですが。(敬称略)

新卒でサラリーマンになり、退職時にもらった記憶があります。失くしてしまった場合、市役所(あるいは年金事務所)で簡単に再発行できます。

新卒でサラリーマンになり、退職時にもらった記憶があります。失くしてしまった場合、市役所(あるいは年金事務所)で簡単に再発行できます。 【立証ポイント】

【立証ポイント】 以前、弁護士費用特約から報酬をMAXとって、裁判でも弁護士費用10%を重ねて収入した弁護士さんがいました。物の筋から、二重取りせずに差額は返還すべきでしょう。子供でも分かる理屈です。

以前、弁護士費用特約から報酬をMAXとって、裁判でも弁護士費用10%を重ねて収入した弁護士さんがいました。物の筋から、二重取りせずに差額は返還すべきでしょう。子供でも分かる理屈です。

背中が痛くて12級13号は予想外でした

背中が痛くて12級13号は予想外でした

昔は労基にも・・

労災が適用できるかどうかについては、非常に大きな問題です。こちらに過失がなく、14級程度の後遺障害が見込まれるような事案では、治療費は保険会社、後遺障害申請と特別休業支給金のみを労災に申請という流れで問題ありませんが、こちらに過失があり、重篤な事案の場合には、治療費を圧縮する必要があります。この作業をするかどうかで最終的にもらえるお金が全く変わってしまいますので、ご注意ください。

昔は労基にも・・

労災が適用できるかどうかについては、非常に大きな問題です。こちらに過失がなく、14級程度の後遺障害が見込まれるような事案では、治療費は保険会社、後遺障害申請と特別休業支給金のみを労災に申請という流れで問題ありませんが、こちらに過失があり、重篤な事案の場合には、治療費を圧縮する必要があります。この作業をするかどうかで最終的にもらえるお金が全く変わってしまいますので、ご注意ください。

続きを読む »

続きを読む »

子供の頃は何故か1日1本がルールでした。いつかルールを破りたい・・色々な味を一斉に試したい願望をついに実現させました。口内の水分をやたら持っていかれますので、ビールを飲みながらパリパリ・・・どれも納得の風味です。しかし、栄養バランスが悪く、血糖値・コレステロール値に害があります。そう、中高年にとって勇気ある挑戦なのです。

子供の頃は何故か1日1本がルールでした。いつかルールを破りたい・・色々な味を一斉に試したい願望をついに実現させました。口内の水分をやたら持っていかれますので、ビールを飲みながらパリパリ・・・どれも納得の風味です。しかし、栄養バランスが悪く、血糖値・コレステロール値に害があります。そう、中高年にとって勇気ある挑戦なのです。