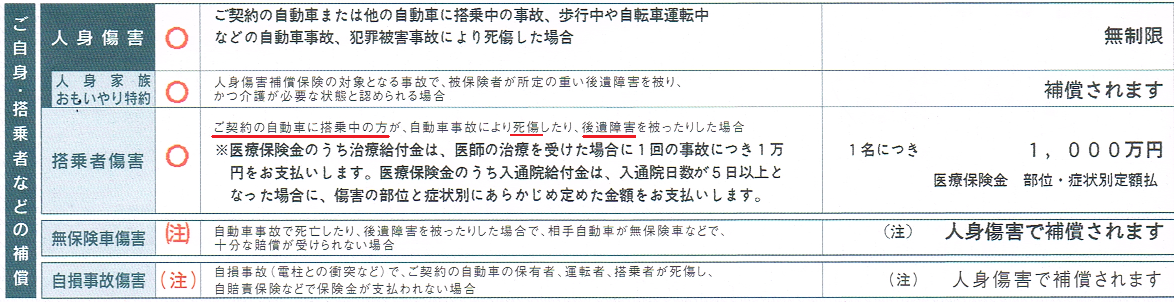

本件は、降車の際の転倒ですから、自損事故と言えます。それを助けてくれた人身傷害保険様々です。ですから、普通に傷害保険に請求する感覚となります。しかし、妥協できないのは、後遺障害です。この等級次第で、保険金が桁違いとなることがあります。したがって、基本通りに立証作業を進めます。その点、本件は秋葉事務所にご依頼下さって正解でした。

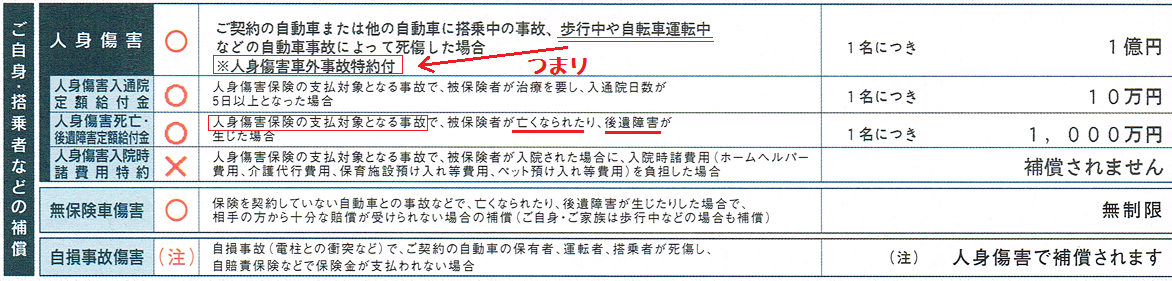

また、保険金提示に対しても注意が必要です。人身傷害保険の特徴は、治療費や休業損害の実額だけでなく、慰謝料と逸失利益が計算・支払われます。約款上、慰謝料は入通院日数からの計算式、等級ごとの定額が明記されています。これは約款通りの提示となります。しかし、逸失利益は自由度が高いもので、年収または平均賃金から計算され、喪失率や喪失期間も担当者判断です。この計算で、いかようにも調整が可能なのです。

本件の場合も、比較的高齢から、「もう隠居でしょ」と勝手に判断されて、最初は低い提示でした。しかし、復職を果たしている事実、まだ数年は労働が見込める点から、ご家族が交渉しました。結果、数十万円も増額しました。もっとも、加害者のいない事故で、助けてくれた保険会社相手にゴリ押しは遠慮したいところ、それなりの交渉で手を打つよう、アドバイスしました。

人身傷害も丁寧に申請すべきです

人身傷害も丁寧に申請すべきです

人身傷害12級6号 :橈骨遠位端骨折(60代女性・神奈川県)

【事案】

停車後、降車の際に転倒し、手をついて手首を骨折したもの。

【問題点】

骨折後にわずか変形癒合があり、手首の動きがギリギリ12級の数値を示していた。ただし今回は相手がいない事故なので、相手保険会社や自賠責は使えない。相手がいる事故であれば自信をもって12級を狙いに行くのだが、相手のいない事故で自身の保険会社に請求する上で、強交渉は遠慮がち。

【立証ポイント】

まずは手首の状態を確認する為3DCTを撮影、次に本人の診察時に病院へ同行し、レントゲン記録や治療記録等も確認した結果、14級を確実に抑えつつ、12級も狙える内容にする方針を固める。2回目の病院同行前にその3DCTの打出しを作成した。その打ち出しを主治医に提示したものの、変形癒合の判断までは難色を示す。あくまでも本人は治療結果に満足をしている意思を伝え、対保険請求としての意見を求めなんとか記入頂けた。

その他、診断書に12級妥当となる情報をカルテから引っ張って記入頂いた結果、12級の判断を頂いた。

ちなみに、人身傷害の保険金提示では、毎度のことだが逸失利益の少額示など、支払い渋り、否、厳しい査定が続いた。納得のいかないご家族の粘り強い交渉から、70万円近く増額となった。場合によりますが、人身傷害保険も交渉次第なのです。

最低限、人身傷害で賄われたとしても、何もしてくれない相手を許せるはずがありません。後遺障害の請求から弁護士費用特約を利用、ネットで「交通事故に強い」と宣伝する弁護士事務所に依頼しました。弁護士は、まず、相手の自賠責保険に被害者請求をかけてくれました(無保険は任意保険で、自賠責だけはありました)。自賠責保険の後遺障害保険金を先に確保です。続いて、支払い能力が定かではない加害者に訴訟提起しました。

最低限、人身傷害で賄われたとしても、何もしてくれない相手を許せるはずがありません。後遺障害の請求から弁護士費用特約を利用、ネットで「交通事故に強い」と宣伝する弁護士事務所に依頼しました。弁護士は、まず、相手の自賠責保険に被害者請求をかけてくれました(無保険は任意保険で、自賠責だけはありました)。自賠責保険の後遺障害保険金を先に確保です。続いて、支払い能力が定かではない加害者に訴訟提起しました。

(旧会社名)東京海上さんが平成23年に、続いて損保ジャパンさんも翌年の約款改定で交通乗用具(への補償)を廃止しました。24年内に、各社も続きました。しかし、三井住友さん、あいおいさん、日新さん、AIG(富士火災時代から)、全労災までも(?)が、何故か堅持しています。

(旧会社名)東京海上さんが平成23年に、続いて損保ジャパンさんも翌年の約款改定で交通乗用具(への補償)を廃止しました。24年内に、各社も続きました。しかし、三井住友さん、あいおいさん、日新さん、AIG(富士火災時代から)、全労災までも(?)が、何故か堅持しています。

被害者の純粋な人柄や知識の無さにつけこむ・・・怒らなければなりません

被害者の純粋な人柄や知識の無さにつけこむ・・・怒らなければなりません

毎度お馴染み、人身傷害ウォッチャーの秋葉です。 久々にこのシリーズを続けます。

以前まで・・・

毎度お馴染み、人身傷害ウォッチャーの秋葉です。 久々にこのシリーズを続けます。

以前まで・・・

相手がなかなか修理費をくれないことが・・

相手がなかなか修理費をくれないことが・・