交通事故で、相手保険会社の対応がありながら労災を併用するケース、弊所では頻繁です。 復習 👉 通勤中の交通事故の場合、労災と相手保険のどちらに請求すべきか? 後の賠償交渉において、相手保険会社に賠償請求する際、総損害額から既払いの労災金額を差し引く必要があります。相手の過失が大きい場合、労災は既払い分を相手の自賠責保険に真っ先に請求(求償)します。自賠責保険の保険金では足りない場合、相手の任意保険会社にも請求することになります。

いずれにしても、相手に賠償金を請求する時に、労災の既払い額を把握する必要があります。その場合、労基から被害者(労災の場合は被災者と呼ぶ)に届く、療養費や休業給付の支払い明細(ハガキ)を揃えてもらえばよいのですが、失くしてしまう方も多いようです。そこで、改めて金額を確認する場合、労災に「支払証明書」を請求することになります。

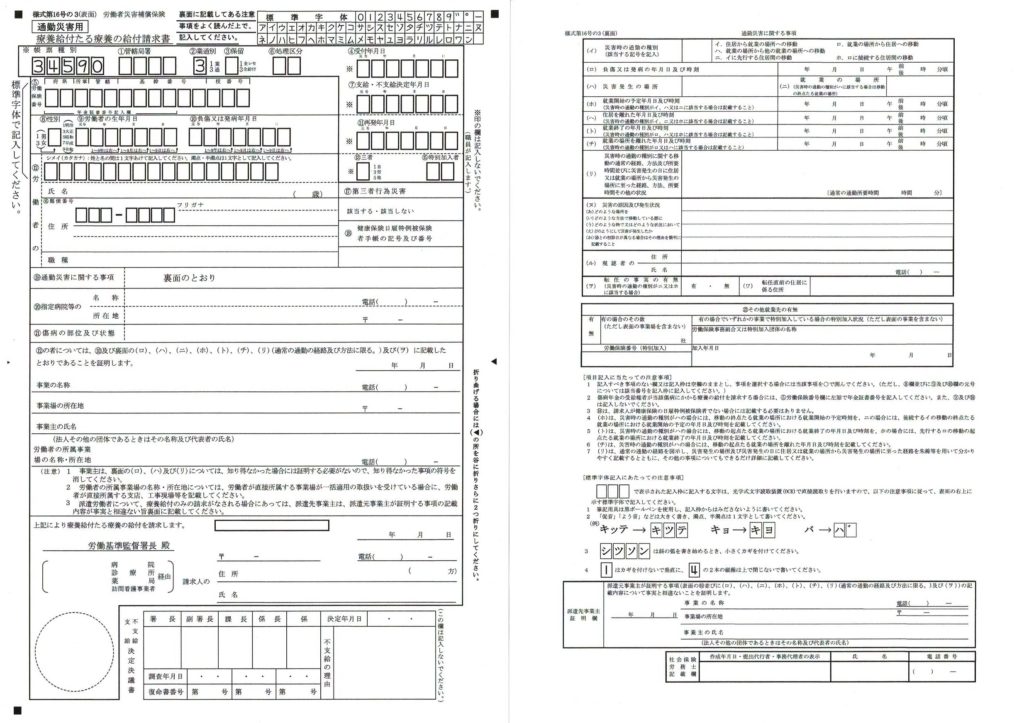

支払い内容まで細かく確認する場合は、明細書の開示手続きになり、それなりの面倒と期間を食いますが、支払い額だけを調べるには「支払証明書」が簡単です。書類1枚を担当部署に送るだけ、経験では10日~2週間で届きます。 手続きについては、以下、労災のHPから抜粋します。

支払証明について

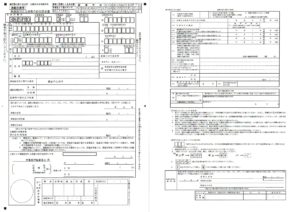

労災保険給付等の支払振込通知書を紛失した方などに対して、支払証明の発行を行っております。支払証明をご希望の方はこちらの労災保険給付等支払証明願に必要事項を記入の上、以下の送付先まで郵送してください。なお、記入にあたっては記載例及び注意事項をご確認ください。 【注意事項】 1.この証明願をもとに交付する証明書は、これまで実際にお支払いした労災保険給付額を証明するものです。未だ支払われていない給付等についての証明はできませんのでご了承ください。 2.この証明願は、労災保険給付等の受給者本人が請求することを原則としますが、本人が請求できない等やむを得ない事情がある場合は、相続人及び法定代理人等が請求することも可能です。 請求人が相続人の場合は受給者と相続人の関係がわかる書類(例として戸籍謄本)、法定代理人等(注)の場合はその資格を証明できる書類(例として登記事項証明書)に加え、住所が記載されている本人確認書類(例として運転免許証、マイナンバーカード(表面のみ))の写しを添付してください。 (注)法定代理人等の例は以下のとおりです。 ・親権者 ・未成年後見人 ・成年後見人 ・保佐人 ・補助人 等 3.労災保険給付等を給付された時期や給付の種類によって、支払証明書を交付する証明機関が異なりますので、各々に応じ証明願を提出する必要があります。 ご不明な場合は、管轄の都道府県労働局又は労働基準監督署にお問い合わせください。 (平成23年5月以前の休業・費用・アフターケア通院費、一時金は実際に支払った局又は署で支払証明を行うことになります。) 4.この証明書で証明する事項は、労災保険給付等の受給者の氏名及び住所、給付の種類、給付期間又は支払日、支払金額及び給付を特定する補足的事項です。 続きを読む »

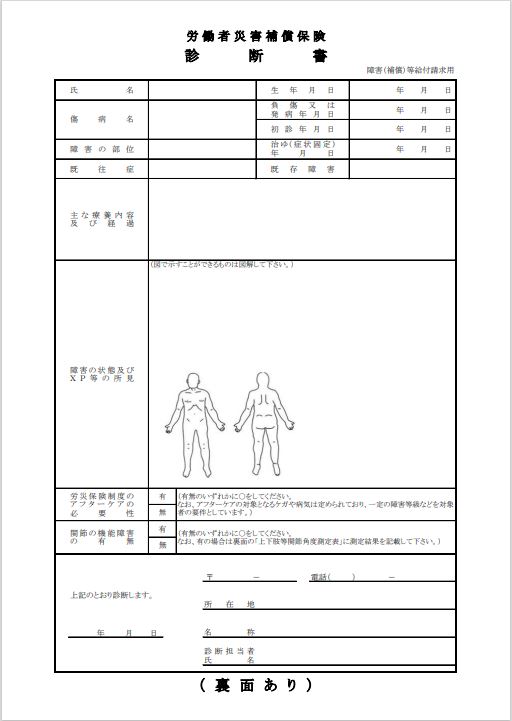

一方、被害者さんが労災を先行利用すると、病院は相手保険会社ではなく、労災に治療費を請求することになります。その際、病院が労災宛に、診療報酬声明書(労災様式)を送ることになります。治療費は、相手保険や自賠責保険に対して、二重に請求することはないので、病院は労災向けに発行するだけ、後から二重に診療報酬明細書を発行してくれないことが普通です。後遺障害の審査に必要であることは先に述べましたが、病院側にとっては、そのような事情よりも、「請求書を二重に発行する?」ことに抵抗感があるのです(例外的に、請求すると発行(コピー含め)してくれる病院もあります)。

一方、被害者さんが労災を先行利用すると、病院は相手保険会社ではなく、労災に治療費を請求することになります。その際、病院が労災宛に、診療報酬声明書(労災様式)を送ることになります。治療費は、相手保険や自賠責保険に対して、二重に請求することはないので、病院は労災向けに発行するだけ、後から二重に診療報酬明細書を発行してくれないことが普通です。後遺障害の審査に必要であることは先に述べましたが、病院側にとっては、そのような事情よりも、「請求書を二重に発行する?」ことに抵抗感があるのです(例外的に、請求すると発行(コピー含め)してくれる病院もあります)。

まさに労災の壁?

○ ケース2

まさに労災の壁?

○ ケース2 昔は労基にも・・

労災が適用できるかどうかについては、非常に大きな問題です。こちらに過失がなく、14級程度の後遺障害が見込まれるような事案では、治療費は保険会社、後遺障害申請と特別休業支給金のみを労災に申請という流れで問題ありませんが、こちらに過失があり、重篤な事案の場合には、治療費を圧縮する必要があります。この作業をするかどうかで最終的にもらえるお金が全く変わってしまいますので、ご注意ください。

昔は労基にも・・

労災が適用できるかどうかについては、非常に大きな問題です。こちらに過失がなく、14級程度の後遺障害が見込まれるような事案では、治療費は保険会社、後遺障害申請と特別休業支給金のみを労災に申請という流れで問題ありませんが、こちらに過失があり、重篤な事案の場合には、治療費を圧縮する必要があります。この作業をするかどうかで最終的にもらえるお金が全く変わってしまいますので、ご注意ください。

続きを読む »

続きを読む » 結局、依頼者さんは諦めて、すごすごと帰りました。

そこで、私の指示ですが・・・

結局、依頼者さんは諦めて、すごすごと帰りました。

そこで、私の指示ですが・・・

(1)条件 以下、①と②の場合に限られます

(1)条件 以下、①と②の場合に限られます 続きを読む »

続きを読む » (1)受給資格者

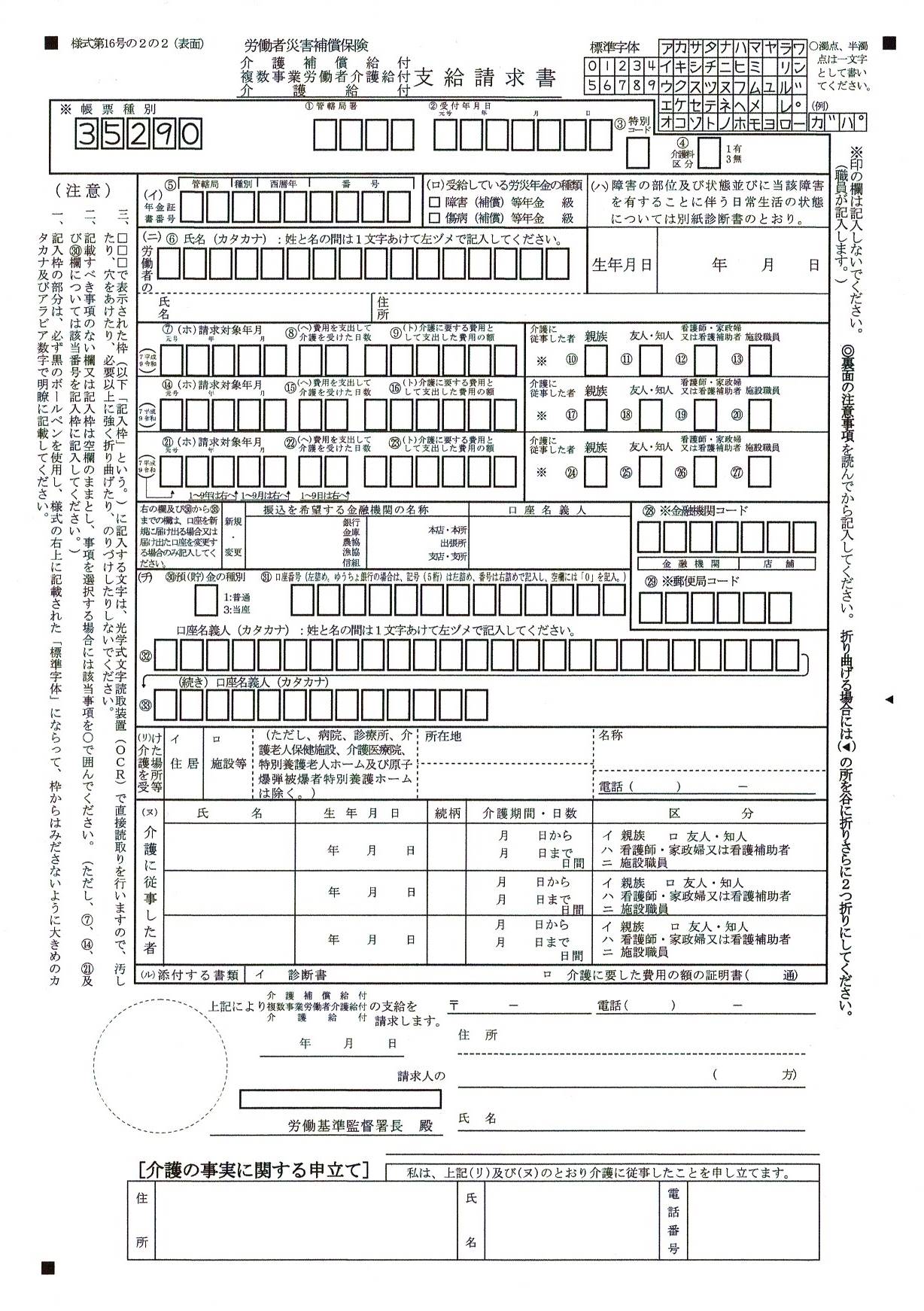

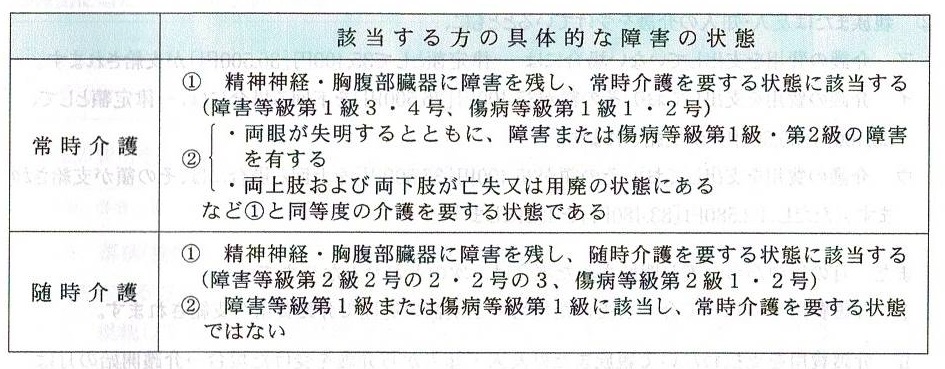

(1)受給資格者

続きを読む »

続きを読む »

【治療費】

【治療費】 続きを読む »

続きを読む »