① 真性の腱板損傷:後遺障害10級レベルの立証

本件では可能性が極めて低いのですが、もし、事故受傷による棘上筋断裂であれば、肩の専門医の診断を乞います。肩関節の1/2制限など、本来、手術が適用される重度損傷です。

秋葉事務所が指定した専門医のもと、すでにMRI撮影済みでも再度3.0テスラMRI検査、あるいはエコー検査を重ね、専門医の診断(書)と検査所見を完備します。

それまで通院した小池クリニックの診断や、精度の低いMRIは、あくまで治療経過を辿るものとして補強的な医証へ下げます。そして、間違いのない10級、あるいは12級レベルの医証を固めてから弁護士につなぎます。

具体的には、専門医の診断書とMRI・エコー画像に、治療経過としての診断書・MRIを揃え、説得力のある受傷機転の説明を加え、可動域制限を裏付けるリハビリ記録、手術を検討するカルテの記述など、あらゆる証拠を収集します。これは、ある意味、審査側をも助ける作業になるはずです。

② 陳旧性の腱板損傷:現実的戦略と回復努力

被害者さんの受傷機転と直後の治療経緯から 、恐らく陳旧性の病変と予測できた場合。被害者さんのスポーツ歴、職歴を尋ね、確信を得たら、元々事故前から肩に変性があったと説明、枝野さんの理解を促します。

ここでもし本当に肩関節の可動域に2分の1制限があったとしても、10級を主張すれば詐病者扱いになる場合があるのです。

肩関節:外転80°の計測記録でも・・・最悪、「非該当」の結果が返ってきます。自賠責の怒りを買った結果です。可動域の数値通りに肩関節の障害とみてくれません。

そんな、無謀な申請は敬遠させます。先日の説明通り、自賠責の視点を知っているからです。受傷後の肩関節の痛みから、あまり動かさずにいた為に関節拘縮が進んだ場合であれば、専門医へお連れして、理学療法を工夫して継続、可動域の回復へ向かわせます。お金を取ることだけが秋葉事務所の仕事ではありません。

このように、被害者さんに現実的な等級認定・解決への理解と、回復への努力を促します。そして、次の③に進ませます。

③ 事故直後から肩の痛みが発症した場合・・後遺障害14級9号だけでも確保

陳旧性損傷や年齢変性であっても、事故以前は何ともなく、事故後から痛みを発症するケースもあります。これはムチウチに同じく、引き金論(元々あった損傷が事故を契機に痛みを発症)として、医学的に説明がつきます。事故の衝撃でインピンジメント症候群を発症したケースも数件、経験しています。簡単に言うと、歳をとって棘上筋等のささくれが肩関節を動きを邪魔し、場合によっては関節部に石灰化が起き、中高年のいわゆる四十肩・五十肩の症状となります。これは経年性の内在的な病変ですが、運悪く、事故を契機に痛みを発することがあります。これを、続きを読む »

② 症状

② 症状 ④ 後遺障害のポイント

安定型の骨折でも触れましたが、骨盤の変形を問うことになります。そこを参照下さい。

👉

④ 後遺障害のポイント

安定型の骨折でも触れましたが、骨盤の変形を問うことになります。そこを参照下さい。

👉

家の祖母は悪口だけよく聞こえるようです

日常生活において「この人は、自分に都合のいい部分だけ切り取って話を聞いているな。」と思ったことはありませんか?これは、その方の性格によるところもありますが、実は「脳」が関係しているかもしれません。

例えば、人が大勢集まる場所で、「自分自身の話をしているグループの会話が聞こえる」、「気になる人の話だけはしっかり聞こえる」なんてことはありませんか?これは、心理学でいう「カクテルパーティー効果」と言われるものです。このカクテルパーティー効果とは、1953年にイギリスの認知心理学者 エドワード・コリン・チェリーが提唱し、音声の選択的聴取や選択的注意とも呼ばれています。コリン・チェリーは以下の実験にて、このカクテルパーティー効果を発見したようです。

家の祖母は悪口だけよく聞こえるようです

日常生活において「この人は、自分に都合のいい部分だけ切り取って話を聞いているな。」と思ったことはありませんか?これは、その方の性格によるところもありますが、実は「脳」が関係しているかもしれません。

例えば、人が大勢集まる場所で、「自分自身の話をしているグループの会話が聞こえる」、「気になる人の話だけはしっかり聞こえる」なんてことはありませんか?これは、心理学でいう「カクテルパーティー効果」と言われるものです。このカクテルパーティー効果とは、1953年にイギリスの認知心理学者 エドワード・コリン・チェリーが提唱し、音声の選択的聴取や選択的注意とも呼ばれています。コリン・チェリーは以下の実験にて、このカクテルパーティー効果を発見したようです。

続きを読む »

続きを読む » どんな事故でも秋葉に相談を!

どんな事故でも秋葉に相談を!

続きを読む »

続きを読む » 私が担当した被害者さんの中で、頚椎捻挫に伴う難聴や耳鳴りが発症したケースがいくつかありました。器質的損傷が認められる場合には、聴力検査や耳鳴りの検査で十分に後遺障害等級が認定されますが、そうではない場合には、認定を受けることは容易ではありません。基本的に調査事務所では、単純聴力検査の数値だけでは判断しません。その中でもごまかしがきかないABR検査について触れてみたいと思います。

私が担当した被害者さんの中で、頚椎捻挫に伴う難聴や耳鳴りが発症したケースがいくつかありました。器質的損傷が認められる場合には、聴力検査や耳鳴りの検査で十分に後遺障害等級が認定されますが、そうではない場合には、認定を受けることは容易ではありません。基本的に調査事務所では、単純聴力検査の数値だけでは判断しません。その中でもごまかしがきかないABR検査について触れてみたいと思います。

「依頼者は無理難題をおっしゃる」

再登場、クアトロ佐藤(カズレーザーじゃないよ)

「依頼者は無理難題をおっしゃる」

再登場、クアトロ佐藤(カズレーザーじゃないよ)

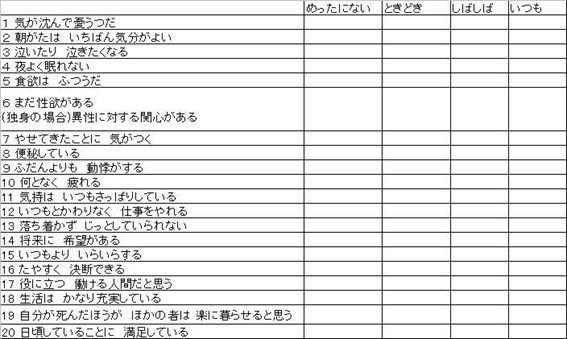

鬱の検査シリーズ

QIDS-Jとは、Quick Inventory of Depressive Symptomatology(※JはJapaneseのことだと思います。)の略で簡易抑うつ症状尺度と呼ばれています。この検査は、16項目の自己記入式の評価尺度で、うつ病の重症度を評価できるほか、アメリカ精神医学会の診断基準DSM-IVの大うつ病性障害(中核的なうつ病)の診断基準に対応しているという特長を持っているようです。世界的に知られた精神科医ジョン ラッシュ先生によって開発され、世界10ヵ国以上で使用されています。尚、日本語版は慶応大学医学部の藤澤大介先生のグループによって作成されました。

それでは、質問について記載していきます。

鬱の検査シリーズ

QIDS-Jとは、Quick Inventory of Depressive Symptomatology(※JはJapaneseのことだと思います。)の略で簡易抑うつ症状尺度と呼ばれています。この検査は、16項目の自己記入式の評価尺度で、うつ病の重症度を評価できるほか、アメリカ精神医学会の診断基準DSM-IVの大うつ病性障害(中核的なうつ病)の診断基準に対応しているという特長を持っているようです。世界的に知られた精神科医ジョン ラッシュ先生によって開発され、世界10ヵ国以上で使用されています。尚、日本語版は慶応大学医学部の藤澤大介先生のグループによって作成されました。

それでは、質問について記載していきます。 続きを読む »

続きを読む »

今回3つのパターンを紹介しますが、⑴、⑵の先生に依頼すると残念な結果と迷走が待っています(弁護士名は仮名です)。

(1)交通事故経験の少ない弁護士:甘利先生

今回3つのパターンを紹介しますが、⑴、⑵の先生に依頼すると残念な結果と迷走が待っています(弁護士名は仮名です)。

(1)交通事故経験の少ない弁護士:甘利先生