肋骨多発骨折の重症例です。

呼吸に伴う胸郭の動き

呼吸に伴う胸郭の動き

左が「吸気」、右が「呼気」

左が「吸気」、右が「呼気」

肋骨多発骨折の重症例 外傷性・血胸(けっきょう)、血気胸(けっききょう)

(1)病態

胸腔内の内圧は外気圧より低くなっており、外傷により外から空気が入り込む、あるいは血液が貯留すると肺は虚脱、縮小し、強い呼吸障害を起こします。血胸は胸膜腔に血液が貯留した状態で、外傷の他、大動脈解離、胸部大動脈瘤の切迫破裂など、医原性の出血などでおこります。

血液が貯留すると血胸、空気が入り込むのが気胸、2つが合併していれば血気胸と呼ばれます。交通事故では、骨折した肋骨が胸膜を突き破り、血気胸を発症することが一般的です。 (2)症状

胸部痛、呼吸困難、チアノーゼ、顔面蒼白、頻脈、四肢冷汗などの症状で大騒ぎになりますが・・ (3)治療

胸腔穿刺で空気を排除、腹腔ドレナージで血液を排出、胸壁創を縫合閉鎖すれば治療は完了します。大量血胸時には開胸術が必要となります。 (4)後遺障害のポイント

血胸、血気胸共に、上記の処置でおよそ完治するものです。呼吸器の障害などは稀です。弊所でも認定実績がありません。 Ⅰ.

(1)病態

左は、胸を前から見たもので、肋骨は12本あり、籠のように内臓を守るように取り囲んでおり、胸骨という胸の前の骨とくっついて、胸郭を形成しています。

胸骨に接しているブルーの部分は軟骨なので、柔軟性があります。胸郭は息を吸ったときに広がり、吐いた時には縮み、衝撃を受けたときには撓んで力を吸収します。肋骨にも、そのような動きがあります。肋骨骨折は、身体の横側からの外力、前後から圧力が加わることで発症しています。

右は、胸を背中側から見た図です。胸郭の上の部分には、肩甲骨が乗っています。腕を動かしたときに、肩甲骨も動き、胸郭との間の関節で、なめらかな動きがあるときはスムーズに腕も動きます。このように、肋骨は身体のあらゆる部分に影響を与えています。

↑ のイラストは、胸郭を輪切りにしたものです。

↑ のイラストは、胸郭を輪切りにしたものです。

① 直接的な外力で、骨折する、

② ...

一言で説明は難しいのですが、つげ 芳春さんは、自らの旅をテーマにした短編を多く発表、前衛的でシュールな作風で、代表作は『ねじ式』、アングラ界では有名な漫画家です。

湯宿温泉は、からっ風・群馬県の街道沿いの温泉地です。つげ先生が温泉をテーマにした短編集で描きました。ほとんど民家が並ぶだけ、わずか300m程度の温泉街です。作品の描写ですと、ボロ家が並び、街灯は割れて暗く、風がピューッと吹きすさび、人影はありません。昭和のさびれた温泉街のイメージが脳裏に残っています。これと言った観光地もなく、数軒の温泉宿がひっそりと生存している、そんな温泉です。

江戸時代までは三国峠越を前に旅人が逗留、街道沿いの旅籠・温泉地として、それなりに栄えたようです。自動車の時代となれば、誰も彼も通り過ぎてしまうのでしょう。さすがに令和の世ですから、町おこしよろしく、何かしらあるはずです。その名を知ってから20年、ようやくの訪問となりした。

メインロードはこんな細い路地が続きます。平日とは言え、2日間一切通行人を見ませんでした。当然、コンビニなどありません。商店は4~5軒ありますが・・まず開いていません。

メインロードはこんな細い路地が続きます。平日とは言え、2日間一切通行人を見ませんでした。当然、コンビニなどありません。商店は4~5軒ありますが・・まず開いていません。

続きを読む »

足の甲の骨=中足骨は折れやすく、とくに小指側の第5中足骨は、長距離歩行でいつの間にか折れる(行軍骨折)、激しいスポーツや長時間の立ち仕事でも折れたりします(疲労骨折)。本件、母趾側第1中足骨の骨折は比較的少ない部位です。それも、横に水平に割れたようで、きっと歩く度に痛かったと思います。 事故状況ですが・・逆走車と言っても、直線道路の対向車ではなく、交差点の左側が一歩通行で、そこからの逆走車です。これも避けるのは難しい事故と言えます。二重の不幸が重なった事故ですが、相手損保はとりあえず0:100対応してくれましたし、自賠責も14級をすんなり認定となりました。現在、連携弁護士の交渉中ですが、良い解決に向かっています。

これは0:100だよね

これは0:100だよね

【事案】

バイクで交差点を走行中、左側から一方通行を逆走してきた自動車と出合い頭衝突したもの。

続きを読む »

続きを読む »

なぜなら、↓ の看板をよく見るようになりました。

自転車搭乗中のヘルメット使用ですが、ついに全国的に努力義務となったようです。ここ数年、死亡事故が年間4000人代と減少傾向になっています。その3割前後は自転車が絡んでいる事故です。

今日は交通事故セミナーで大宮へ。自転車事故に絡めて、交通乗用具の各社比較をテーマとしました。重傷と思ったら、いち早くご連絡を頂きたいものです。

自転車搭乗中のヘルメット使用ですが、ついに全国的に努力義務となったようです。ここ数年、死亡事故が年間4000人代と減少傾向になっています。その3割前後は自転車が絡んでいる事故です。

今日は交通事故セミナーで大宮へ。自転車事故に絡めて、交通乗用具の各社比較をテーマとしました。重傷と思ったら、いち早くご連絡を頂きたいものです。

横突起骨折(おうとっき骨折)

衝撃の大きい追突や、衝突によるバイク・自転車からの転落で腰椎横突起骨折は発生しています。

衝撃の大きい追突や、衝突によるバイク・自転車からの転落で腰椎横突起骨折は発生しています。

2014年、ブラジル開催のワールドカップで、ブラジルのネイマールが第3腰椎左横突起骨折で戦列を離れました。

(1)病態

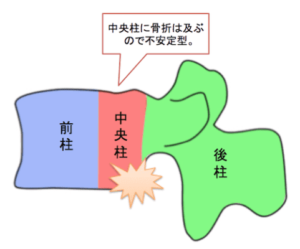

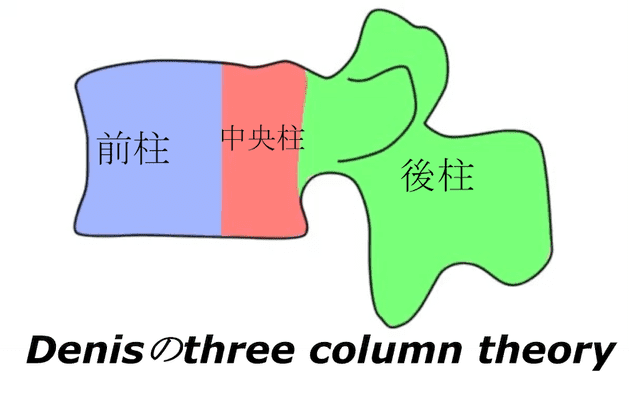

椎体に圧迫骨折がなく、棘突起から椎弓根を経て椎体上縁までの水平な骨折を発表した放射線技師の名前からチャンス骨折と呼ばれています。イラストにあるように、脊椎骨の前柱、中央柱、後柱の3カ所すべてが骨折する不安定型です。

腰部だけを締め付ける旧2点式シートベルトの時代、交通事故の衝撃で、同乗者が胸・腰椎を骨折することがあり、俗に、シートベルト骨折と呼ばれていました。シートベルトを支点として屈曲牽引力が加わり、脊椎に水平に骨折線が生じるもので、腰椎、T12・L1・2・3で好発していました。今は、3点式シートベルトであり、同乗者のシートベルト骨折は激減しています。

チャンス骨折は、脊椎の過剰な屈曲により生じる脊椎骨折であり、50%では、脾臓破裂、小腸損傷、腎臓損傷、腸間膜の破裂など、腹部外傷を合併しています。交通事故では、自動車同士の正面衝突、電柱や樹木などに激 突、転落などによる腹部への衝撃がチャンス骨折の原因になることも報告されています。 (2)症状

腰部の激痛で歩くことができません。骨折部の殴打で痛みが増強します。 (3)治療

チャンス骨折そのものは、XPで確認できますが、腹部損傷の検査では、CTが有用です。椎体の3カ所におよぶ不安定骨折であり、早期離床を目指し、後方固定術が行われています。術後2週目から体幹コルセットの装用で離床が促され、骨癒合が良好であれば、術後10週でコルセットは除去されています。 (4)後遺障害のポイント 「脊柱の変形」の認定基準から判定されます。 Ⅰ.

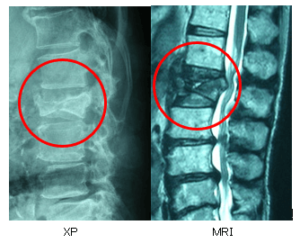

↑ 左のレントゲン画像は、第2腰椎が損壊し、変形しています。右のMRI画像では、椎体の一部が脊柱管内に突出し、脊髄を圧迫しているのが確認できます。

<総合南東北病院 低侵襲脊髄手術センター長 水野 順一先生のHPから画像を引用しています。>

(1)病態

↑ 左のレントゲン画像は、第2腰椎が損壊し、変形しています。右のMRI画像では、椎体の一部が脊柱管内に突出し、脊髄を圧迫しているのが確認できます。

<総合南東北病院 低侵襲脊髄手術センター長 水野 順一先生のHPから画像を引用しています。>

(1)病態

圧迫骨折は、前柱のみの楔状変形で安定型骨折でしたが、破裂骨折では、前柱だけでなく、中央柱にも骨折がおよび、中央柱から遊離した骨片が脊柱管内に突出して、脊髄損傷をきたすことがあります。

続きを読む »

続きを読む »

胸・腰椎圧迫骨折(きょう・ようついあっぱくこっせつ)

(1)病態

(1)病態

自動車の横転や転落、バイク、自転車の転倒で、ドスンと尻もちをついたときに発症しています。つまり、脊椎を構成する椎体に縦方向の重力がかかると、上下に押し潰されて圧迫骨折するのです。好発部位は、第11胸椎、T11~第2腰椎、L2です。XPの側面像では、脊椎の椎体前方、腹側が、楔状変形しているのが確認できます。

(2)症状

骨折部に激痛が走ります。腰部を動かすと痛みが増強するので、起き上がること、立ち上がることができません。ただし、半年もすれば、痛みは軽減・消失しているようです。弊所の30人に及ぶ圧迫骨折の被害者さん(11級、8級の認定)を追跡すると、重篤な後遺症なく、改善傾向です。 逆に高齢者の場合は、受傷時の痛みは若者程でもないのですが、骨再生が遅く、あるいは再生しないまま腰が曲がり、痛みも残る方が多かった印象です。

お年寄りで腰の曲がった方のXP・MRI画像を観ると、歳と共に複数の胸椎・腰椎が変性し、自然な圧迫骨折のように潰れています。加齢に伴い、筋力の衰えと椎間板の変性によって老人性円背(ろうじんせいえんぱい)が起きます。その円背が進むと胸椎・腰椎が多発性圧迫骨折に発展するようです。 高齢者ゆえに圧迫骨折が見逃された実例 👉 11級7号:胸椎・腰椎圧迫骨折(80代女性・東京都) (3)治療

治療は、骨折部が安定していれば、入院下でギプスやコルセットで固定し仮骨形成を待ちます。骨折部位が不安定なときは、手術が選択されています。上肢や下肢に麻痺が残ったときは、装具の装用や、リハビリ治療で改善を目指します。

骨粗鬆症が進行している高齢者では、軽微な追突事故であっても、その衝撃で、胸椎や胸椎と腰椎の移行部で圧迫骨折を発症することがあります。こうなると、損害賠償では、素因減額が議論されることになります。自賠責保険の後遺障害認定は、骨粗鬆症の関与にわりと寛容でしょうか。 続きを読む »

近時の認定例です。ご覧になって頂ければ解ると思いますが、どれも、漫然と治療して等級を得たものではありません。 1例目の勝因は、医師の特徴や病院の方針に沿って対策、診断書をまとめること。 2例目の勝因は、正しい治療計画の下、損保ともめず、申請まで進めること。 でしょうか。

14級9号:頚椎捻挫(40代女性・埼玉県) 弊所の病院情報がものを言います

弊所の病院情報がものを言います

めまい他、諸症状をまとめて14級に!

昨年からの「めまい症」、これで1勝1敗1分け(本件)でしょうか。

めまい他、諸症状をまとめて14級に!

昨年からの「めまい症」、これで1勝1敗1分け(本件)でしょうか。

骨折後、癒合しない部分が小さい欠片(かけら)程度であれば、「遊離骨片」なんて呼ばれます。その骨片が、痛みの原因になった場合や、関節面に挟まって関節の動きを邪魔することなどがなければ、医師の判断は「そのままで」となります。後遺障害の判定においても、骨変形の等級は認められません。

一方、腕や脚の長管骨骨折後、癒合しない場合は「偽関節」となります。偽関節であれば、それは元通りにならない後遺障害ですから、12級8号「長管骨に変形を残すもの」の認定となります。

さて、尺骨茎状突起部です。過去、何度も偽関節で12級8号を得ています。しかし、本件では単なる骨片と判断されました。認定基準が変わったのか、担当者の独断なのか・・謎を残しました。何事も画像から判定する自賠責ですが、今後、同部位、12級8号の予想が難しくなったと思います。

画像判断? 納得いかないなぁ

画像判断? 納得いかないなぁ

【事案】

信号のない横断歩道を横断中、右折してきた原付バイクに衝突される。救急搬送後、すぐに手術となり、約2ヶ月の入院を余儀なくされた。直後から手首の痛み、不具合に悩まされる。 【問題点】

相手方に任意保険の付帯がなく、加害者との交渉は難航した。毎度のごとく、無保険の相手では自賠責しか頼ることができなかった。また、手首の可動域制限の数値が12級になるかどうかギリギリのラインであった。 【立証ポイント】

本件は抜釘せずに症状固定とした。後遺障害診断では、医師に怒られながら計測に立ち会い、なんとか12級の数値に落とし込むことができた。

また、最終のレントゲンで尺骨茎状突起が癒合せずに遊離骨片となっていることを見つけたため、医師に追記を依頼し、偽関節での合わせ技で併合11級を獲得する方針で申請をかけた。1ヶ月で結果が返ってきたが、尺骨茎状突起の偽関節は認められず、可動域制限のみの認定であった。

遠くにばっかり行っているわけではありません。当たり前ですが、都内からの御依頼、病院同行もあります。 本日は若者文化の街「シモキタ」、ザ・アングラの街です。小さいけど活気あふれる小劇場やライブハウス、そして怪しげなバーがひしめいています。飲食店も無国籍、各国揃っています。ちなみに4月22日のブラタモリは「下北沢~なぜ若者は“シモキタ”で夢を見る?~」です。放送が楽しみです。

その名の通り、「劇」小劇場。シモキタ界隈には、およそ10軒ほどの劇場が点在しています。今はメジャーになった俳優さんも出演していたそうです(もちろん、今でも出演している有名俳優さんは多いのです)。皆、ここら辺で飲んでいたのですね。

その名の通り、「劇」小劇場。シモキタ界隈には、およそ10軒ほどの劇場が点在しています。今はメジャーになった俳優さんも出演していたそうです(もちろん、今でも出演している有名俳優さんは多いのです)。皆、ここら辺で飲んでいたのですね。

高齢者の高次脳機能障害・・・それが軽傷であれば、事故後の諸症状は「歳のせい」にされがちです。この点、ご家族がシビアに観察を続け、事故前後の変化を探していく必要があります。なぜなら、1回5~10分の診察が2~3回の主治医に微妙な障害の判断など不可能だからです。

また、自賠責保険は、「元々の認知症や高齢による衰えを、事故の障害から差し引く」加重障害が大好きです。もちろん、障害の公平な判定の為に欠かせないルールです。それが、障害の実像に迫る場合もありますが、反対に余計な詮索となることもあります。今回は後者を予断、調査事務所の要請に対し、丁寧に回答を続けていきました。

経験がものを言います

経験がものを言います

【事案】

交差点の横断歩道を横断中、後方よりの右折車に跳ねられ受傷。くも膜下出血、急性硬膜下血腫の診断であったが、意識障害はなく、脳内出血は軽微で済んた。予後も保存療法で、特段の問題は生じなかった。

続きを読む »

続きを読む »

後年、コロナ渦中の3年間はどのような評価になるのでしょうか。これは交通事故業界での評価という意味です。

そろそろ、統計上の数字を調べてみようと思いますが、旅行や外食の抑制は人の移動が減る、自宅のテレワークにより通勤が減る、イベントの中止・縮小で人・物の移動が減る、総じて経済活動が停滞する・・コロナ渦は交通事故の減少につながることばかりです。実際、一昨年、昨年の受任数に大きく影響しました。

ようやく、諸々の制限が解除した春を迎えました。合わせるように相談が増加してきました。それは、昨年四半期に比べ二倍の相談・受任数から如実です。「コロナ前に戻った」と判断して良いでしょう。

ただし、昨年の秋から死亡案件が4件、現在も危篤状態含め重傷が数件・・。死亡は何か請求手続きがあれば仕事になりますが、ほとんどは弁護士マター、弁護士につなぐだけで収入になりません。障害なら秋葉の出番となります。被害に遭ったご本人にとっては悲観すべきことですが、気持ちを切り替え、「重大な被害だからこそ、秋葉へご相談下さったのだ」と全力で対応させて頂いています。

以前の忙しさを取り戻した秋葉事務所ですが、とにかく売上の回復を目指したいと思います。売上がなければ、事務所の増員も人材育成の予算もありません。多忙を極めたとしても、省力化できない仕事ですから、経営効率度外視の業務が続きます。つまり、秋葉が倒れます。 どの仕事にも言えますが、忙しくても暇でも大変なのです。ちょうどいい仕事量に調整できない不器用さを痛感しています。それでも健康第一で歩みを進めるのみ、明日からの新年度も頑張ろう!

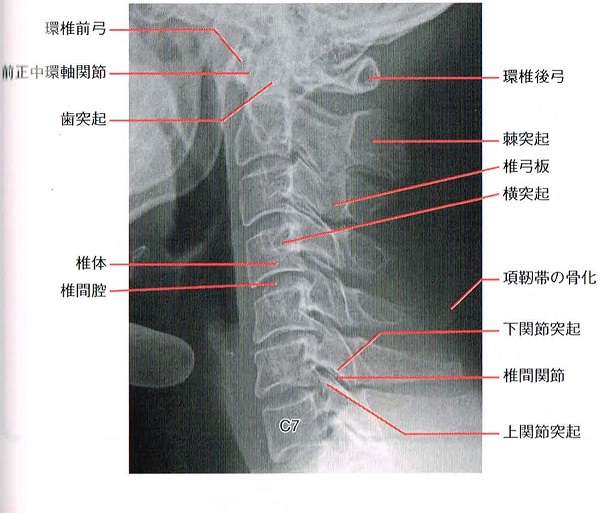

頚椎棘突起骨折(けいついきょくとっきこっせつ) (1)病態

頚椎骨折=首の骨の骨折とは大変なケガのように聞こえます。しかし、骨折部位によっては、一生残るような深刻な後遺症を残さないケースがあります。まず頚椎の図からみてみましょう。

首の骨は全部で7つ、上からC1~C7と呼んでいます。加えて上の図のように細かな名称があります。棘突起とはそれぞれの椎骨の後ろに飛び出た出っ張りです。経験上、もっとも出っ張っている第7頚椎の棘突起が最も折れやすいと思います。それは首の後ろを触ればわかります。転倒で強打する、強い外力が加わることにより棘突起部が折れます。むち打ちでも、強度の衝撃で折れた例がありました。水平図は↓の通りです。

むち打ちでの受傷例 👉 14級9号:頚椎棘突起骨折(40代女性・茨城県)

続きを読む »

涙滴骨折(るいてきこっせつ)

椎体骨折では比較的珍しい折れ方です。医師によっては単に「破裂骨折」、単純に一つのかけらに分離する場合は「隅角骨折」と診断名を打つ場合もあります。秋葉事務所での等級認定にはなく、相談例として2件のみです。

(1)病態

椎体骨折では比較的珍しい折れ方です。医師によっては単に「破裂骨折」、単純に一つのかけらに分離する場合は「隅角骨折」と診断名を打つ場合もあります。秋葉事務所での等級認定にはなく、相談例として2件のみです。

(1)病態

頚椎が、外力で屈曲が強制され、同時に、上方向からの圧迫力が加わったときに、中・下部頚椎に発生する骨折のことで、上位椎体が下位椎体を圧迫したときに、椎体前方部分を破壊し、これが涙の滴のように前方へ分離することから、涙滴骨折=ティアドロップ骨折と呼ばれています。

交通事故では、正面や側面衝突などの高エネルギー衝突で発生しています。出合い頭衝突の勢いで、電柱や立木、高速道路壁に激突など、かなりひどい事故状況です。交通事故以外では、浅いプールや海などへの飛び込みにより頭部を水底に打ち付けることや、高所からの転落事故で発生しています。 (2)症状

骨折部の激痛と腫れ、C2~3など頚椎が高い部位では可動域制限。 付随して頚部神経症の発症もあります。 (3)治療

安定型であれば、仰臥位で砂嚢による固定、頚椎に配列異常があれば、持続的牽引の保存療法が行われます。椎体後柱部の骨折では、後方へ転位し、棘間靱帯や後縦靭帯の損傷による頸椎の後弯、前方辷り、椎間関節や棘突起の間隔の開大などにより高度の脊髄損傷を合併すること予想されます。この場合は、緊急手術で強固な内固定が行われています。 (4)後遺障害のポイント

Ⅰ.

(1)病態

(1)病態

圧迫骨折は、椎骨の前柱が空き箱を押し潰したようにひしゃげる骨折で、椎体後方部分が脊柱管内に転位することは、ほとんどなく、安定型の骨折です。

これに対して、破裂骨折は、椎骨前柱の圧迫骨折にとどまらず、後柱の骨折を合併し、骨折片が後方に突き出すもので、滅多にありませんが、脊柱管内に骨折片が突き刺さると、脊髄損傷をきたします。したがって、破裂骨折は不安定型骨折に分類されています。交通事故では、自動車同士の正面衝突など、高エネルギー外傷で発生しています。 (2)症状

頚部の激痛、腫れ、頚部の可動域制限、激痛のため立つことも座ることもできません。 (3)治療

XP、CTで確定診断されていますが、麻痺などが生じているときは、MRI、脊髄造影も行われています。不安定骨折であり、遅発性の脊髄損傷を防止し、早期の離床を目的に、内固定術が行われています。 (4)後遺障害のポイント Ⅰ.

頚椎楔状圧迫骨折(けいついけいじょうあっぱくこっせつ)

(1)病態

(1)病態

いわゆる頚椎の圧迫骨折のことで、中・下位頚椎損傷の中では最も頻度の高い骨折型です。椎体の前上・下縁に骨折が生じ、椎体は前方部分が骨折するため楔状に変形・圧壊します。

椎体後方部分が脊柱管内に転位することは稀であり、安定型損傷で、一般的に、麻痺を合併することはありません。交通事故では、車の横転、崖下転落、自転車、歩行者が大きく跳ね飛ばされたときに発生しています。 (2)症状

頚部痛と頚部の運動制限が中心ですが、事故直後は、頚部の激痛で立つことはできません。 (3)診断と治療

XPで確認できますが、新鮮骨折あるいは陳旧性かは、MRIで確認されています。治療は、保存的治療で、消炎鎮痛剤の内服と頚椎カラーの外固定による安静加療が実施されます。

新鮮骨折あるいは陳旧性か? 👉 圧迫骨折の注意点 (4)後遺障害のポイント Ⅰ.

さくら通りも満開になりました。今年は桜が1週間ほど早いようです。

秋葉事務所も今月から新スタッフの千原さんを迎え、事務の強化を図っています。

さくら通りも満開になりました。今年は桜が1週間ほど早いようです。

秋葉事務所も今月から新スタッフの千原さんを迎え、事務の強化を図っています。

続きを読む »

続きを読む »