久々に登場です!

久々に登場です!

「県民共済に加入しているが、入通院分しか請求していない。」といったお声をよく耳にします。弊所が携わっていれば、保険加入の有無、補償内容について確認し、必要書類についてもお渡しできるので請求漏れはほとんどないかと思います。しかし、自賠責で後遺障害が認定された場合に、共済で「どれくらい貰えるのか」について解説してくれる人がほとんどいないのが現状のため、本日はざっくりとした共済への請求についてご説明します。

因みにですが、入通院の請求については、わざわざ共済用の診断書に書名・捺印をもらわなくても、保険会社から頂いた事故証明書、診断書・診療報酬明細書一式を提出すれば、ほとんどの場合OKです。これを知っているかどうかで、先生に書類をお願いする手間や診断書代を無駄にしなくて済みますね!

まず、県民共済は自賠責や労災とは違い、13級までしかありません。「私は14級9号だったから認定外か…。」と思ってしまうかもしれませんが、そうではありません。これから説明しますが、自賠責も労災も共済も等級の内容についてはほとんど同じ(認定基準は多少違いますが)です。なぜ共済は等級がひとつ少ないかというと、自賠責でいう1級と2級の内容が両方とも1級になっているからです。(ざっくりとして説明です。)そのため、自賠責の3級が共済の2級・・・というようになっているため、自賠責の14級9号は共済の13級9号に該当するのです。

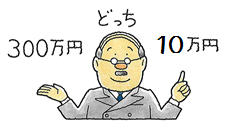

では、いくらもらえるのでしょうか。共済は割合が定められており、以下の通りです。

※:共済の支払いは労災の考え方に倣っております。(過去の記事参照)

1級(100%)、2級(90%)、3級(80%)、4級(70%)、5級(60%)、6級(50%)、7級(45%) 8級(30%)、 9級(20%)、10級(15%)、11級(10%)、12級(7%)、13級(4%)

具体的な金額については、「生命共済ご加入のしおり2020.4」を基に計算してみましょう。

月々の掛金 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 1,000円

年齢条件 15歳~60歳 15歳~60歳 15歳~60歳 15歳~60歳 60歳~65歳

1級の金額 300万円 600万円 900万円 1200万円 300万円

(A、B、Cさんは全員生命共済2,000円に加入している設定にします。) Aさん(45歳男性)は交通事故により「頚椎捻挫」で14級9号が認定されました。その後、共済に後遺障害診断書(写)と認定票を提出すると、共済では13級9号とみなしますので、600万円×4%となり、24万円を手にすることができるでしょう。

Bさん(50歳女性)も交通事故により「鎖骨骨折」で併合11級(12級5号・12級6号)が認定されました。Aさん同様に手続きをすると、無事に併合10級(11級5号・11級6号)が認定されました。 600万円×15%なので、90万円。一方、11級が2つでもあるので、600万円×10%×2で120万円。90万円<120万円なので、90万円を手にすることができるでしょう。

Cさん(30歳男性)も交通事故で「高次脳機能障害」で9級10号、「耳鳴り」で12級相当が認定されました。共済への手続きを終えると、無事に併合7級(8級10号・11級相当)が認定されました。 600万円×45%なので、270万円。一方、8級は600万円×30%で180万円。11級は600万円×10%で60万円。合わせて240万円です。270万円>240万円となりますので、240万円が振り込まれるでしょう。

このように「非該当」と「等級を受けている」では、こんなにも違いが出てくるのです。大きなお怪我だった場合には、尚更です。一つ低い等級がついてしまっただけで、最終的な金額がとても残念なことになってしまいます。事故に遭ったら、早めに専門家に相談して進めていくことをおすすめします。

どーも、金澤です。

どーも、金澤です。 チューリヒはこんなところで大盤振る舞い?

チューリヒはこんなところで大盤振る舞い? ともかく、そのような審議での注目は、行政書士の扱う自賠責保険業務について、適法である為の具体的な指標、線引きが成された点です。この部分だけでも、この面倒な裁判の価値はあったと思います。 以下、判決文から該当部分を引用します。

ともかく、そのような審議での注目は、行政書士の扱う自賠責保険業務について、適法である為の具体的な指標、線引きが成された点です。この部分だけでも、この面倒な裁判の価値はあったと思います。 以下、判決文から該当部分を引用します。

結果、まぁ、それなりの回収は出来たと思います。しかし、本来は相互の保険会社の対物担当同士が話し合って示談が多いケースです。わざわざ、高い報酬を払って弁護士が動くほどの事故ではないと言えます。また、車両保険に入っていれば、自らの車両保険で自動車を修理して、その修理費の求償を過失交渉と一緒に対物担当に任せれば、”金持ちケンカせず”の解決が図れたはずです。

もちろん、保険の使用如何は契約者の権利です。これに文句は言えませんが、あえて不毛な特約使用例と断じます。せめて、このお客様が次年度、車両保険に加入してくれれば、代理店さんも救われます。しかし、年間数万円の掛け金がかかる車両保険を拒み、2千円ちょっとの弁護士費用だけ維持したそうです・・・こんな契約者様が増えれば、毎度、弁特の利用で紛争は増すばかり、(弁護士報酬となる)保険金支払増加に比して、(弁特の掛金は安いので)掛金収入は低下・・・保険制度の根幹を揺るがす事態に成りかねません。

「人身傷害保険と車両保険の両方に加入した人のみ、弁護士費用特約に加入できる」

結果、まぁ、それなりの回収は出来たと思います。しかし、本来は相互の保険会社の対物担当同士が話し合って示談が多いケースです。わざわざ、高い報酬を払って弁護士が動くほどの事故ではないと言えます。また、車両保険に入っていれば、自らの車両保険で自動車を修理して、その修理費の求償を過失交渉と一緒に対物担当に任せれば、”金持ちケンカせず”の解決が図れたはずです。

もちろん、保険の使用如何は契約者の権利です。これに文句は言えませんが、あえて不毛な特約使用例と断じます。せめて、このお客様が次年度、車両保険に加入してくれれば、代理店さんも救われます。しかし、年間数万円の掛け金がかかる車両保険を拒み、2千円ちょっとの弁護士費用だけ維持したそうです・・・こんな契約者様が増えれば、毎度、弁特の利用で紛争は増すばかり、(弁護士報酬となる)保険金支払増加に比して、(弁特の掛金は安いので)掛金収入は低下・・・保険制度の根幹を揺るがす事態に成りかねません。

「人身傷害保険と車両保険の両方に加入した人のみ、弁護士費用特約に加入できる」  先月の研修・通信の内容が好評でした。今回の保険料の値上がりは全国の損保代理店様にとって喫緊の問題です。業務日誌にも掲載しましょう。

先月の研修・通信の内容が好評でした。今回の保険料の値上がりは全国の損保代理店様にとって喫緊の問題です。業務日誌にも掲載しましょう。

秋葉事務所と全国十数の弁護士事務所は、本例のような解決を目指して情報交換・勉強会をしています。

秋葉事務所と全国十数の弁護士事務所は、本例のような解決を目指して情報交換・勉強会をしています。

毎度登場、テレサ10

交通事故に限らず、たいていの被害者は被害者感情から症状を大げさに言いがちです。これは人情的に無理もありません。また、最悪例として、詐病(嘘のケガ)を装う被害者も残念ながら存在します。人を疑う社会は嫌なものですが、自らの障害=損害を立証する責任は被害者自身にあります。法治国家で保険会社との戦いに勝つには、自ら損害を証明する必要があるのです。

毎度登場、テレサ10

交通事故に限らず、たいていの被害者は被害者感情から症状を大げさに言いがちです。これは人情的に無理もありません。また、最悪例として、詐病(嘘のケガ)を装う被害者も残念ながら存在します。人を疑う社会は嫌なものですが、自らの障害=損害を立証する責任は被害者自身にあります。法治国家で保険会社との戦いに勝つには、自ら損害を証明する必要があるのです。

「5年ぶり3回目の出場」と聞けば、誰もが高校野球の甲子園出場のことと思います。これも、損保業界、とくに自賠責保険の後遺障害請求に応用される言い回しでもあるのです。

「5年ぶり3回目の出場」と聞けば、誰もが高校野球の甲子園出場のことと思います。これも、損保業界、とくに自賠責保険の後遺障害請求に応用される言い回しでもあるのです。

12月から「ながら運転」の罰則強化が決定しました。変更点については以下に記載致します。

12月から「ながら運転」の罰則強化が決定しました。変更点については以下に記載致します。