どうしても取り上げなくてはいけない記事、判決です。 ニュース報道はこちら 👉 https://www.youtube.com/watch?v=-8aUxuCaEn8

よく会社・法人様から相談される問題です。 従業員が現場への移動中の交通事故で、相手にケガをさせてしまった。この場合、会社が責任を問われないか? このご質問・ご不安に関して、まず、顧問弁護士に見解を求めたそうです。法的には従業員が不法行為で第3者に損害を与えた場合、使用者である会社にも責任を問われることになります。法律の専門家である顧問弁護士は、法的根拠を検討し、過去の判例なども紐解いて、会社への訴えを回避する策を練ることになります。

会社に責任を問うとなると・・従業員の指導・管理に問題があって起きた事故か否かが問われます。その交通事故が、単に従業員のハンドルミスではあれば、会社には責任がないように思います。しかし、被害者側に弁護士が立てば、加害者である従業員に対しては「会社の無理な超過勤務で疲労していた」、「会社がしっかり安全講習をしていなかった」などの理由から、会社へ難癖をつけて会社の責任にしようとします。それは、本音を言いますと、個人よりも支払い能力のある会社へ賠償金を請求する方が、回収の目途が立つからです。実際に裁判では、使用者責任が成立するかなどお構いなしに、加害者と会社を一緒に訴えることがマストなのです。 まるで、「飼い犬が噛んだら、その責任は飼い主や」 のようです。それだけ、会社の立場は弱く、使用者責任は容易に用いられる概念なのです。 もっとも、交通事故ですから、自動車に自賠責保険、任意保険がついていれば、従業員と会社共に、その責任を肩代わりして支払ってくれます。使用者責任などを真剣に問う、あるいは回避しようと思案する必要はなくなります。

交通事故に係わらず、事故の多くは法律より保険で解決している現実があります。私どもは、もめ事や事故に対して、「加害者に賠償保険の加入があるか」に注目します。事故の多くはたいてい保険が解決するものと思っています。 他の例として、 (例1)小学生(10歳)のA君が公園で遊んでいて、他の小学生B君を押し倒して腕を骨折させました。Bくんの親御さん、「Aくんの親に治療費を払わせる!」とすったもんだの始まり・・。 ⇒ 確かにA君の親御さんの親権者責任が問われます。が、そんなことより、Aくんの家族に個人賠償責任保険があるのか、まずこれに注目、保険加入を調査します。個人賠償責任保険相手に、治療費や慰謝料など、賠償請求を突きつければ良いのです。

(例2)A社の社員さんが市場でフォークリフトで作業中、他社Bの社員の足をひいてしまい、足の甲を骨折させた。「B社の労災の支払いでなんとか収めたい」

⇒ フォ―クリフトに自賠責保険、任意保険の加入はわりとあるものです。構内事故であっても自賠法上、交通事故は成立するのです。A社B社、共に悩んでいないで、さっさと労災事故を交通事故に転換すれば良いのです。もちろん、治療費と休業補償はまず労災に請求、その不足分は慰謝料と一緒に自動車保険に請求します。A社の使用者責任を問う事より、円満に話は進むはずです。

人身傷害の約款に、過失分を引かれた賠償金と、過失を引かれない人身傷害の保険金、「どちらか多い方に請求を」と書かれているのでしょうか? 結論から言いますと、そのような記述はありません。どちらかを選択するのはあくまで被害者(請求者)です。担当者は「どちらかに」と、アドバイスをしているに過ぎません。もしかしたら、保険会社内部では約款に書かれてはいない、イレギュラーに対応する”運用基準”としているのかもしれませんが・・。 それでは、約款の支払い基準を復習しましましょう。人身傷害の支払いは、過去いくつかの裁判でも争われた、難しい 解釈論になっていました。約款タイプは大きく分けて以下、3メガ損保の3種に大別しています。ところが、他の会社も含め、担当者やセンター長の解釈が定まっておらず、案件ごとにちょっとした会議をして悩んでいる節があります。共済などは、そもそも(何が問題か)理解が及んでいない様子もうかがわれます。担当者の解釈・運用がバラバラな会社もあります。人身傷害の支払いとは、かな~り難しい問題なのです。 また、それを承知の上で、交渉や裁判で裁判基準の満額を獲得できる弁護士がわずかに存在するも、人身傷害の請求には消極的と言うか、端から介入しない弁護士さんが多いようです。これが、(弁護士に依頼したのに)被害者を困らせている現実です。

以下は復習となります。

現在、この問題に直面している被害者さん、頑張って以下を熟読、対策を講じて下さい。

平成24年2月の最高裁判決後、各社、約款を改定しました。人身傷害保険に自身の過失分を請求する場合は「相手と裁判で決着ならその賠償金(裁判基準)で計算」がスタンダードになっています。ただし、各社の約款・運用は異なります。

(1)東京海上日動さんは「先に人身傷害を請求した場合のみ、相手との裁判基準を認める」と、判例に合わせていますが、「先に賠償金を受けとった後に、人身傷害保険を請求すると」、まず「自社基準で支払います」と回答します。突き詰めると、「先の判例は求償の場合ですので、単に人身傷害への請求では人身傷害基準です」とのことです。

以下は復習となります。

現在、この問題に直面している被害者さん、頑張って以下を熟読、対策を講じて下さい。

平成24年2月の最高裁判決後、各社、約款を改定しました。人身傷害保険に自身の過失分を請求する場合は「相手と裁判で決着ならその賠償金(裁判基準)で計算」がスタンダードになっています。ただし、各社の約款・運用は異なります。

(1)東京海上日動さんは「先に人身傷害を請求した場合のみ、相手との裁判基準を認める」と、判例に合わせていますが、「先に賠償金を受けとった後に、人身傷害保険を請求すると」、まず「自社基準で支払います」と回答します。突き詰めると、「先の判例は求償の場合ですので、単に人身傷害への請求では人身傷害基準です」とのことです。

詳しくは 👉 人身傷害の約款改悪シリーズ 人身傷害保険の支払限度は結局、人傷基準 ③ (2)損保ジャパンさんは潔く、「裁判なら、人身傷害の請求の前後に関わらず裁判基準で」としていますが、その約款には制限が仕掛けてあります。相手と裁判した場合、人身傷害の支払い額は裁判基準で計算するとしていますが、その限度額は人身傷害基準の総額なのです。30:70程度の事故なら間に合いそうですが、自身の過失が大きいケース、例えば、自分の方が悪い事故で70:30ともなれば、限度額までで終りそうです。確かに自分が悪い事故で、人身傷害に助けてもらう立場としては理解できますが、もう少し被害者に優しい内容にできないでしょうか。

詳しくは 👉 人身傷害の約款改悪シリーズ 人身傷害保険の支払限度は結局、人傷基準 ② (3)三井住友さんに限っては、支払い基準について、約款上、まず人身傷害の基準で提示してきます。「裁判の基準ではないではないですか!」と文句を言えば、①「当社と保険金請求者との間の協議」に移ります。次いで、②「①の協議が成立しない場合は、当社と保険金請求者との間における訴訟、裁判上の和解または調停」としています。普通、「相手を訴えた後に、再度、自分の保険会社も訴える?」など現実的ではありません。協議で押し切られそうですね。それに、先に人身傷害を請求すると、「過失分のみ(自社基準で)支払います」と100%払ってくれません。 このように、人身傷害を”裁判基準でなど”支払いたくない! 各社の思惑が読み取れます。だからこそ、担当者の多くは冒頭の回答で対処しているものと思います。 一方、頼るべき弁護士さんも各社の約款を熟知し、それらの対策を心得ている先生はほんのわずかです。保険会社から約款を示され、妙に納得させられ・・請求を引っ込めてしまいます。「交通事故は任せて!」と宣伝を打っている弁護士さんでも、人身傷害へも裁判基準で満額回収できている先生は希少なのです。まして、むち打ちで14級程度で裁判など、採算が合いません。すると、人身傷害の性質を理解し、各社約款の仕組みを熟知し、その対策として高い交渉力を駆使する弁護士に任せるべきです。契約時に「人身傷害への請求は自分でやって下さい」などと言う先生は、実に頼りないと思うべきでしょう。

詳しくは ...

(自分30:相手70の過失割合として)

相手から70%の賠償金が提示された後に、自身が加入している自動車任意保険の人身傷害に、相手から差し引かれた30%分を請求すると・・

「相手の保険会社の賠償額(過失分が引かれた70%)と、人身傷害の算定額(過失をひかれない100%)の高い方を選んで下さい」

人身傷害保険、最大の売りは、自身の過失を引くことなく100%支払う事です。そして、人身傷害の支払い基準は、基本的に対人賠償と同水準です。相手の賠償額は相手保険会社の対人賠償ですから、上の回答でも大きな差や損得が生じないことになります。

しかし、対人賠償は「償い」の保険ですから、請求側(被害者)との交渉によって、支払う保険会社の対人賠償基準を超えることがままあります。請求側が弁護士であれば、確実に保険会社の提示を超えます。なぜなら、仮に裁判にならずとも、裁判での請求の相場でもある「赤い本」の基準で計算するからです。場合よっては保険会社の算定基準・提示の2倍以上にも格差が生じます。したがって、上の回答でどちらかを選択させる運用が幅を利かせてくるのです。

これですと、相手から30%の過失分を差っ引かれても、その賠償金が人身傷害の算定額100%より多くなることが多く、結果、相手からの賠償金のみを受取り、自身加入の人身傷害保険を使わされずに済みます。

同じ保険と名乗るも、”つぐない”の為の「賠償保険」と、契約で金額が決まった「傷害保険」は性質が違います。賠償保険は被害者への弁償ですから、とくに精神的損害の慰謝料や、収入によって変わる逸失利益などは、交渉で折り合いをつけるものです。もちろん、それらに相場がありますが、保険金は基本的な算定基準はあるものの、弾力的な増減を予定しています。一方、傷害保険は金額が基準で決まっているのですから、交渉の余地は原則ありません。 以前、大型代理店向けの人身傷害の研修で、裁判基準と保険会社基準で大きな差があり、これが人身傷害の最大の問題であるとの解説の中、営業マンさんから「賠償社と人傷社の金額を比べて多い方を選択する(=上の損保側の回答)が普通じゃないですか?」と質問されました。代理店さんも多くはそのような認識のようです。軽傷事故ならまだしも、後遺障害を残すようなケガであれば、障害の重さにもよりますが、数十数百万円から1千万単位で損をします。代理店さんがこれでは、お客様は浮かばれませんね。 では、担当者の言う「どちらか多い方に請求を」は、保険の約款に書かれているルールなのでしょうか? つづく 👉 後編

ありがたいことに全国各地から紹介を含めご依頼を頂いております。秋葉事務所なら、良い解決へ、なんとかしてくれはず・・期待の大きさを感じます。 交通事故で被った被害を回復することは、ほとんどが金銭賠償となります。自動車の修理やケガの治療をしたところで、それは事故前の元に戻すだけの作業です。ケガの場合は、精神的損害として慰謝料が加算されるくらいでしょうか。そして、何より大きな損害は後遺障害と死亡です。この二つは取り返しがききません。代わりに逸失利益≒将来の損害として、やはり金銭で償われます。その金額をめぐって交渉や裁判、場合よっては代理人・弁護士の助力を請います。

秋葉事務所の仕事は、賠償請求以前の損害(ここでは人損)について、正確に漏らさず、書面や画像を集めることです。これら一連の作業を事実証明と呼びます。その端的な成果は自賠責保険の後遺障害認定となります。ここでコケると、いくら有能な弁護士を雇ったところで苦戦は必至、あるいは諦め・妥協が待っています。

往々にして、事実証明の段階で大勢は決まってしまうとさえ思います。だからこそ、弁護士選びでも、この事実証明に最大限注力している事務所を選ぶべきです。ただし、世の常、宣伝先行は否めません。この10年、既に弁護士に依頼していながら、何故か秋葉への相談が実に多いのです。理由を伺うと・・・「後遺障害は任せて下さい!」と力強いホームぺージを信じて依頼したものの、契約後は「診断書を待っています」の対応に終始とのこと。質問すればアドバイスはしてくれますが、医師との折衝はじめ、何事も被害者が自ら動いて進めているそうです。労災の手続きも、健康保険の手続きも、各種保険の請求手続きも、診断書・画像の収集も、すべて「ああせい、こうせい」と指示ばかり。そこで上手くいかないことがあっても、「役所に聞いて進めて下さい」と・・。

そこで初めて被害者さんは気づくのです。「この先生、実は何も知らないのでは?」。あるいは、「面倒な立証作業はやらない方針?」。残念ながら、弁護士は法律の専門家であっても、保険や医療の専門家ではないのです。交通事故の解決上、一番大変で、最も重要な作業がこれでは先が思いやられます。

稀に病院同行してくれる弁護士もおりますが、関節可動域の計測方法を知らないので、計測する医師に何をどう伝えて良いかわかりません。せいぜい基準表と比べて「○級ですね」と判断するだけ、医師が計測をミスしてもスルーです。画像読影も基礎知識がないので、医師との意見交換もままなりません。そして、診断書の修正を医師にお願いするにも、立場からか高圧的な物言いで医師に嫌われてしまいます。実は、医師の多くは弁護士が嫌いです(弁護士=医療過誤?とでも思うのでしょうか)。

また、主治医が協力的ではなく、他院に転院せざるを得なくても、紹介できる病院を確保していない。専門的な検査をしたくても、検査先の情報も皆無。知識だけで、その弁護士に障害を立証する実力はないのです。それでも、やっと確保した不完全な診断書を基に(結果はどうであれ)さっさと審査 → 賠償交渉へ進めたがります。そのような先生は、たいてい「結果がでてから考えましょう」と言います。それで、大人しくその結果を受け入れますか? 後遺障害申請は最初で最大の勝負、まさに損害の立証作業の集大成なのです。くじ引きではありません。 弁護士を見誤れば、何の役にも立たない、そもそも医療調査業務ができない先生と心中することになるのです。専門的に交通事故の医療調査をマスターしているのは保険会社の調査部門、あるいは下請けの調査会社の者だけです。法律とは全く無関係の部門です。ましてや、行政法を中心に法律をちょっと勉強しただけの行政書士が専門家を名乗るなど、9割方は疑うべきだと思います。

秋葉事務所の場合、ベテラン医療調査員の指導の下、少なくとも研修を実地を含め徹底的に半年教えます。実戦配備はそれからです。また、その後も数年間、厳しい実務で鍛えていきます。この10年、年間200件以上の病院同行している事務所など他に見当たらないはずです。実績ページをご覧いただければ、ご納得と思います。付け焼刃ではダメなのです。専門家の養成とはジャンルを問わず、そのようなものだと思います。では、秋葉に頼めば後遺障害で良い等級が取れるのでしょうか?

残念ながら、後遺障害を実際より重く、被害者に有利な等級にするなど、そのようなウルトラCは存在しません。症状とその証拠を漏らさず集めて、ようやく障害の実態すべてをカバーするのがやっとなのです。そう、限りなく0に戻すだけの作業です。逆を言えば、世の後遺症の30%程度は等級を取り漏らしたり、薄められたまま賠償交渉に進んでしまうと危惧しています。診断書に書かれていない症状は無かったことになります。また、書かれていたとしても、画像や検査結果が伴わなければ、信じてもらえません。多くの被害者さんはその現実を知りません。自賠責保険の認定結果に直面して、茫然とするだけなのです。 自賠責の後遺障害認定基準は、不特定多数、老若男女を一律に基準しているに過ぎません。すると、実際の障害より、重め、あるいは軽めの認定を目にすることがあります。それが深刻な場合、後に裁判で争点となって、より実態に即した障害、賠償金に是正する審議となります。自賠責とは違う判断、違う等級が訴訟上で認定されることもあり得ます。ただし、それは極めてレアケースです。交通事故の判例を紐解けば、裁判で後遺障害等級が変更されたケースは大変に貴重です。そして、それは限られたほんの一部の弁護士による仕事でした。交通事故専門を謳う弁護士のほとんどは、そこに名前がありません。そもそも、人身事故で裁判まで発展するケースは3%程度なのです。「自賠責保険の等級認定で99%勝負が決まる」、これが結論なのです。 業界の片隅、1ホームページが叫んだところで、なかなか伝わらない現実です。それでも10年20年訴え続けなければなりません。私達こそ、交通事故解決の最重要とされる事実証明、まさにコアを担う専門家と思っています。最近も、傷病名が13も連なる重傷で、既に等級認定済の案件を受任しました。案の定、4つも(後遺障害)等級を取りこぼしています。これからそのリカバリー、0に戻す作業を始めます。

2度目のむち打ち14級認定は難しいものです。事故状況が車の大破なども含め、相当のケガでなければ2度目は難しい申請となります。

本件の相手は、無保険、ひき逃げ、その筋の人と訳あり、まともに構える相手ではありません。そこで、相手の自賠責ではなく、人身傷害への請求としました。おかげで、加重障害の判定や厳しい審査を回避できた感があります。人傷社は諸事情を考慮せざるを得なかったと思います。災い転じてでした。後の賠償問題も人身傷害請求にて穏便解決としました。相手が相手なので・・。

あえて人傷

あえて人傷

人身傷害 併合14級:頚椎・腰椎捻挫(50代男性・神奈川県)

【事案】

自動車で停車中、後続車の追突を受け受傷。

【問題点】

8年前の事故で頚椎捻挫で14級9号が認められていた。加害者車両は逃走したが後に捕まった。任意保険なく自賠責保険のみ。しかも、その筋っぽい。

【立証ポイント】

今回の事故で14級が認定されたとしても加重障害の判断で0円か、そもそも非該当にされやすい。相手が無保険であることから、人身傷害保険への請求・認定とした。

また、今回は腰椎の症状が強かったので、主訴を腰椎捻挫に絞った内容にまとめた。

頚椎・腰痛の両方がすぐに認定された。人身傷害認定はお客様に対しての認定であり、自賠責よりも易しい印象。

何も好んで保険会社をディスる記事を書いているわけではありません。社員一人一人は皆、真面目で善良な人達です。ただし、組織となると・・昨日のように、契約者様をないがしろにするようなことになってしまうのです。

通常、相手保険会社と敵対、バチバチ交渉することは普遍的な姿勢であり、被害者の権利です。ただし、それが掛金を支払っている保険会社に丸め込まれるとは、実にやるせない。その保険会社はお客様に対して背信的であると言えます。 さて、昨日のケースは最大の問題ですが、問題の規模が小さい件、つまり、金額の低い物損事故での過失割合の争いはより多いものです。この場合、自身契約の保険を使うことは、被害者=契約者の損得を計る上で、それ程の問題ではなく、むしろ自身契約の車両保険で完結する流れが得策であると言えます。これは、昨日とは逆の評価です。 ※ 人物名は仮名です。 (2)自分の保険を使えば、「金持ちケンカせず」で解決ですよ 南野さん、交差点の出会い頭事故に遭いました。幸いケガはありませんが、愛車のジャガー(英国製)の修理で50万円の損害です。優先道路を走っていた自分に責任はないと思いっています。今回も双方、同じ令和損保に加入していました。物損の交渉を自身加入の令和損保の対物担当:久保さんに任せたものの、相手の令和損保の対物担当者:吉田さんとの交渉で、10:90ならまとまるとのことです。

納得できない南野さんは、直接、吉田さんと交渉しました。

吉田さん:「交差点では原則、両者に責任があります。南野さんは幹線道路で優先、相手は一時停止、判例では10:90、これでご納得できませんでしょうか?」

南野さん:「私が優先なので、責任はありません(怒)。0:100ではないですか」

吉田さん:「弊社としても過失10%は譲れません」

南野さん:「・・・」

交渉はこのまま平行線です。

そこで、久保さんから提案がありました。

久保さん:「このままでは埒があきません。南野さんは車両保険にご加入頂いているので、弊社の車両保険を使って頂ければ、即、修理できます。後は私が同じ会社とは言え、相手損保に取り立てして解決です。」

南野さん:「私が悪くないのに、自分の保険を使うんですか? それに、来年の掛金も上がってしまいますよ。」

続きを読む »

交渉はこのまま平行線です。

そこで、久保さんから提案がありました。

久保さん:「このままでは埒があきません。南野さんは車両保険にご加入頂いているので、弊社の車両保険を使って頂ければ、即、修理できます。後は私が同じ会社とは言え、相手損保に取り立てして解決です。」

南野さん:「私が悪くないのに、自分の保険を使うんですか? それに、来年の掛金も上がってしまいますよ。」

続きを読む »

私が保険業界に就職した30年前、国内損保社はおよそ32社、外資系3社だったと思います(不正確ですみません)。加害者側と被害者側が同じ保険会社だった事故は何度もあります。現在、吸収合併の進んだ業界、当然に同じ保険会社同士がぶつかることが増えたと思います。

同じ保険会社同士の事故は、正直好ましいと思いません。その弊害を実例から解説したいと思います。同じ保険会社同士なら話が早く、合理的に処理が進むケースも確かにありますが、それは、自身加入の人身傷害保険の出番ない、明らかな0:100のケースです。過失があれば、その減額分の確保のため、人身傷害保険が関与します。相手と示談して、賠償金をもらった後に、差し引かれた過失分を人身傷害に請求する流れが自然です。ところが、真っ先に自分の保険会社が人身傷害による解決を迫ってくるのです。

※ 人物名は仮名です。

(1)人身傷害保険で解決しましょうよ

伊東さんは小型バイクで直進、交差点で一時停止無視の自動車と出会い頭事故となりました。バイクの修理費はたかが知れていますが、転倒による脛骨骨折でプレート固定の手術、入院10日・通院40日(後に後遺障害12級7号も)の人損の請求をすることになりました。判例タイムスなどから過失割合の相場は乙15:甲85です。しかし、加害者(甲)・被害者(乙)共に納得がいかないようです。双方保険会社の対物担当者・対人担当者にはしっかり交渉してもらいたいところですが・・・。

本件の保険会社は共に令和保険㈱です。事故後、伊東さんは相手損保からの連絡を待っていたところ、先に自身加入の令和保険の担当者:森保氏から電話が入り、こう提案されました。

森保氏 :「この度はお見舞い申し上げます。今後の補償問題ですが、相手の損保も弊社と同じです。そこで、提案なのですが、恐らく伊東さんにも過失がでて、賠償金を減額される恐れがあります。その点、弊社の人身傷害保険は過失減額なく支払えますので、相手との過失割合はじめストレスある交渉を続けるより、人身傷害への請求で進める方が良いと思います。いかがでしょうか?」

続きを読む »

本件の保険会社は共に令和保険㈱です。事故後、伊東さんは相手損保からの連絡を待っていたところ、先に自身加入の令和保険の担当者:森保氏から電話が入り、こう提案されました。

森保氏 :「この度はお見舞い申し上げます。今後の補償問題ですが、相手の損保も弊社と同じです。そこで、提案なのですが、恐らく伊東さんにも過失がでて、賠償金を減額される恐れがあります。その点、弊社の人身傷害保険は過失減額なく支払えますので、相手との過失割合はじめストレスある交渉を続けるより、人身傷害への請求で進める方が良いと思います。いかがでしょうか?」

続きを読む »

人身傷害は保険会社が予め金額を決めた傷害保険なのか、 加害者を肩代わりする賠償保険なのか? 言い換えると、保険会社の支払い基準に準じで計算される定額保険なのか、加害者と被害者が交渉の末に合意した金額を払う「つぐない」の保険なのか? 現在も個別案件で絶えず問題となっています。

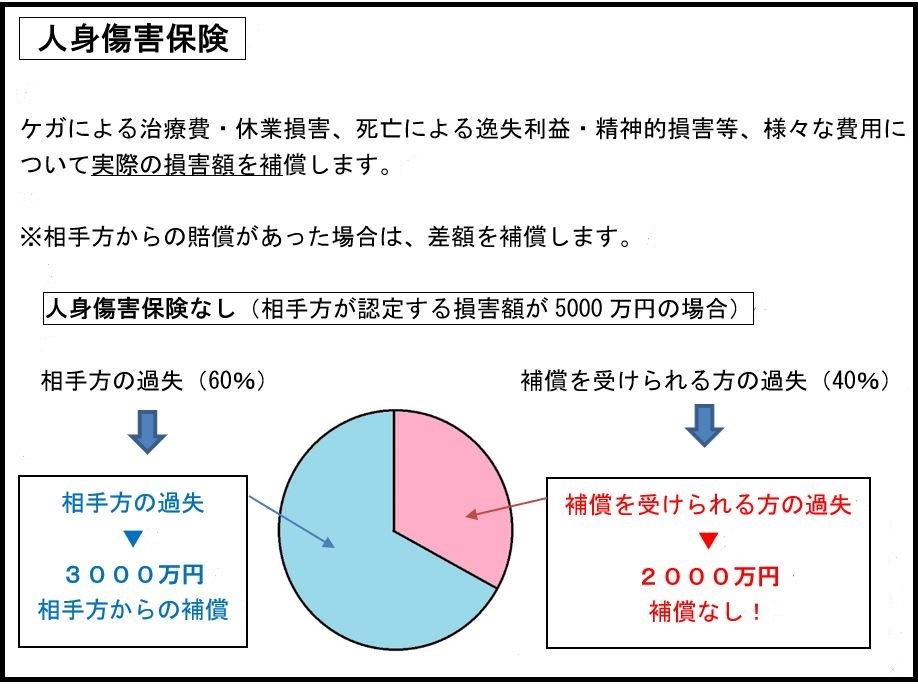

平成24年2月の最高裁判決後、各社約款の改定を進めてきました。一部の会社を除き、「裁判での和解・判決なら、その金額を損害総額と認める」約款に改定、もしくは実際の運用でそうしています。すると、裁判外で合意・示談した賠償金総額は、この約款を盾に認めません。そこから交通事故・第2の戦いになります。人身傷害への満額請求こそ、私共にとって一貫したテーマなのです。 この3年は大きな約款改定の動きはないようです。詳しくは、 ⇒ 人身傷害の約款改悪シリーズ 人身傷害保険の支払限度は結局、人傷基準 ① この問題を一から説明するのは難解で時間がかかります。一言で言えるものではありませんが、早い話、自動車保険の契約時には夢のような補償を説明しますが、実際に支払う際に裏切られることがある、と言うことです。 人身傷害保険発売以来、その売り文句は以下の通りです(某社パンフレットを参考に図示)。

続きを読む »

続きを読む »

本件は、降車の際の転倒ですから、自損事故と言えます。それを助けてくれた人身傷害保険様々です。ですから、普通に傷害保険に請求する感覚となります。しかし、妥協できないのは、後遺障害です。この等級次第で、保険金が桁違いとなることがあります。したがって、基本通りに立証作業を進めます。その点、本件は秋葉事務所にご依頼下さって正解でした。

また、保険金提示に対しても注意が必要です。人身傷害保険の特徴は、治療費や休業損害の実額だけでなく、慰謝料と逸失利益が計算・支払われます。約款上、慰謝料は入通院日数からの計算式、等級ごとの定額が明記されています。これは約款通りの提示となります。しかし、逸失利益は自由度が高いもので、年収または平均賃金から計算され、喪失率や喪失期間も担当者判断です。この計算で、いかようにも調整が可能なのです。

本件の場合も、比較的高齢から、「もう隠居でしょ」と勝手に判断されて、最初は低い提示でした。しかし、復職を果たしている事実、まだ数年は労働が見込める点から、ご家族が交渉しました。結果、数十万円も増額しました。もっとも、加害者のいない事故で、助けてくれた保険会社相手にゴリ押しは遠慮したいところ、それなりの交渉で手を打つよう、アドバイスしました。

人身傷害も丁寧に申請すべきです

人身傷害も丁寧に申請すべきです

人身傷害12級6号 :橈骨遠位端骨折(60代女性・神奈川県)

【事案】

停車後、降車の際に転倒し、手をついて手首を骨折したもの。

【問題点】

骨折後にわずか変形癒合があり、手首の動きがギリギリ12級の数値を示していた。ただし今回は相手がいない事故なので、相手保険会社や自賠責は使えない。相手がいる事故であれば自信をもって12級を狙いに行くのだが、相手のいない事故で自身の保険会社に請求する上で、強交渉は遠慮がち。

【立証ポイント】

まずは手首の状態を確認する為3DCTを撮影、次に本人の診察時に病院へ同行し、レントゲン記録や治療記録等も確認した結果、14級を確実に抑えつつ、12級も狙える内容にする方針を固める。2回目の病院同行前にその3DCTの打出しを作成した。その打ち出しを主治医に提示したものの、変形癒合の判断までは難色を示す。あくまでも本人は治療結果に満足をしている意思を伝え、対保険請求としての意見を求めなんとか記入頂けた。

その他、診断書に12級妥当となる情報をカルテから引っ張って記入頂いた結果、12級の判断を頂いた。

ちなみに、人身傷害の保険金提示では、毎度のことだが逸失利益の少額示など、支払い渋り、否、厳しい査定が続いた。納得のいかないご家族の粘り強い交渉から、70万円近く増額となった。場合によりますが、人身傷害保険も交渉次第なのです。

人身事故の示談の場面で、相手損保の賠償金提示額はまず、保険会社の基準で計算されたものです。弁護士が裁判で請求する額より少ないものです。その差は歴然としています。中には2倍どころか20倍も違うこともあります。

もっとも、人身事故の多くは3か月以内の軽傷です。3か月の慰謝料ですと、任意保険はほとんど自賠責保険の基準(実治療日数×2×4300円か、総治療期間×4300円の少ない方)のままで計算してきます。2日に1回ペースで通うと、合計387000円です。対して、弁護士が請求すると、打撲・捻挫で3か月の治療期間は赤い本で53万円です。

15万程度の増額が見込めますから、頼みたいところですが、弁護士に払う報酬が20万円なら、費用倒れとなります。ただし、弁護士費用特約が付いていれば、この20万の出費は自らの保険で賄うことができます。再び、依頼するメリットが復活するわけです。弁護士介入の是非について、ご相談の多くはこのような損得勘定を説明した上で、ご判断頂くことになります。

しかし、被害者さん側に過失が20%あった場合、話は元に戻ります。もし、弁護士が53万円の請求をした場合、(明らかな事故状況から20:80は動かないとします)20%差っ引かれることになれば、53万×0.8=424000円になります。一方、先に提示した自賠責保険基準の計算額387000円からは、過失分は引かれません。自賠責保険は、被害者に8割以上も過失が無い限り、減額なく100%支払います。被害者に厳密な過失減額がない、これが自賠責の有利な点です。

すると、相手損保提示の387000円から424000円の差額、37000円の増額の為に弁護士を雇うことになります。弁護士費用特約があれば、確かに費用倒れはしません。しかし、弁護士は特約から最低でも10万円の報酬をもらうことになります。被害者さんに37000円の増額を果たした弁護士が10万円の報酬を得る・・・これって、おかしな現象に思えませんか?。被害者さんが高齢者で保険会社と交渉できない等、特別な事情で受任せざるを得ないケースは別として、弁護士さんは倫理上、”依頼者(の経済的利益)よりも弁護士が儲かる”、このような仕事は避けるはずです。

このように、3か月程度の軽傷ですと、弁護士に委任して解決するに馴染まない事件が多くなります。このような事件では、弁護士に依頼せずとも、相手損保担当者に「切りよく40万円なら、すぐ印鑑押すよ」と、被害者さん自ら交渉すれば、まぁ多くは通ります。保険会社にとって、たった13000円の出費増より、案件の早期解決が優先されますから。

この示談交渉を「よっこいしょの示談」、「浪花節の交渉」などと、私達は言っています。もし、数万円であっても、弁護士に増額交渉を依頼すれば、弁護士は法的根拠に基づいて13000円増額の裏付けをしなければなりません。決して「切りよく」などと、ざっくり交渉はできません。交渉が煮詰まった時、最後に言うことはあるそうですが。

やはり、軽傷事案の多くは、相手損保との相対交渉で解決させる方が、手間や時間の節約、不毛な保険使用の抑制となります。「弁護士費用特があるから」だけの理由で、少額請求でも弁護士を使うなど如何なものでしょうか?・・・保険制度の根幹に関わることと思います。保険制度は、支払った保険金から掛金が計算されています。少額での弁護士費用の請求が続けば、掛金が上がるどころか、特約の制限や廃止につながります。保険請求の濫用は制度を壊すことになるのです。 最後に注意として、行政書士がこのようなアドバイスで相談料であっても報酬を頂くと、弁護士法違72条「非弁行為」となります。賠償に関する業は、相談も含め弁護士しかできません。賠償に関する相談案件は、以上のような計算をご理解頂くか、弁護士を紹介する・・ただ働きが多くなるのです。

自動車の自損事故で同乗者がケガをした場合、運転者は加害者となります。

しかし、同乗者が友人では、その賠償金請求は人間関係に響きます。そこんとこ上手くやるべきなのですが、このような同乗者への加害事故のケースでは、保険会社は対人賠償の適用をせず、人身傷害での支払いへと、ほとんど勝手に進めます。理由は賠償問題として請求されるより、人身傷害保険の保険金請求とした方が、賠償交渉抜きに保険会社基準(の安い保険金)で押し通せるからです。

確かに、人身傷害は手っ取り早いです。同乗者が会社の同僚だったり、同居の親族の場合は、そもそも任意保険の対人賠償は免責です。また、友人関係は「好意同乗」と言って、被害者は”自身の希望で乗せてもらった”点で、保険会社から賠償金減額を主張されます。

本例の場合、保険契約者が別人(対人賠償利用だと無事故割引等級がダウンするので、割引ダウンしない人身傷害利用がいい)かつ、被害者さんも裁判基準で請求する意思がなく、双方穏便に早く終わらせたいご希望なので、人身傷害基準(≒自賠責保険)での解決としました。

本来でしたら、友人関係に配慮しつつ、十分な打ち合わせを経て、対人賠償への請求へ誘導したいところですが・・ご依頼者様の希望に沿いました。大事なことは、対人賠償か人身傷害か、契約者や被保険者が選択すべきということです。

12級7号:足関節内顆骨折(20代男性・埼玉県)

【事案】

友人運転の自動車に同乗中、電信柱に衝突し、脛骨遠位端、いわゆる内側のくるぶしを骨折=内果骨折となる。骨折部をスクリューで固定した。

【問題点】

相談時には、すでに人身傷害保険で治療を進めていた。運転者が友人なので、ゴリゴリの賠償請求が躊躇われた為である。

【立証ポイント】

抜釘手術は1年後の予定だが、後遺障害保険金の優位を説明、抜釘前の症状固定を推奨した。申請後、すぐに12級の認定が届いた。穏便に解決の方針なので、裁判基準は望まずとも、保険会社基準であっても高額な保険金を確保した。

毎度言いますが、相手保険会社の担当者とのケンカに理はありません。利もありません。離あるのみです。

本件は、この地域で毎度、紛争化してきた担当者さんです。むち打ち相手には、全件、強硬姿勢ですから、被害者さんとのケンカが後を絶たないと思います。ところが、今回は治療費打切りを忘れていたようです。もちろん、こちらは後遺障害認定に向けて着々と進めるだけです。

さすがに9ヶ月目、言われるまでもなく、こちらから症状固定としました。ところがこの担当者さん、いきなり債務不存在確認訴訟(これ以上、治療費を払う言われはない)を打ってきて、治療費を遡って打ち切るとのことです。この逆ギレ?対応に、当方の弁護士さんもびっくりです。こちらは自ら大人しく症状固定しました、つまり、なんらもめていないのに・・常軌を逸した対応です。

本来、一括対応(病院に治療費を直接払う)を病院・被害者に約束までいかずとも紳士協定したのですから、物の筋から言えば、事前に打切り交渉、あるいは一方的であっても打切り宣言をすべきです。そのような段取りを怠った(忘れた?)くせに、遡って治療費を否定するなど、被害者に悪質性(詐病、嘘の症状)がない限り、業界の掟破りの誹りは免れません。さらに、後遺障害が認められたのですから、いい面の皮、裁判では赤っ恥と思います。

まるで、駄々っ子がケンカを吹っかけてくるような稚拙な対応、本来であれば監督官庁に行政指導を促すレベルの振る舞いかと思います。

問題のある担当者さんも存在するのです

問題のある担当者さんも存在するのです

14級9号:頚椎捻挫(50代女性・山梨県)

【事案】

自動車にて信号待ち停止中、ノーブレーキの車に追突される。直後から頚部痛のみならず、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

山梨県の名物担当者(被害者にとても厳しい方)にあたってしまった。この担当者は毎度治療費打切りも拙速で、何かと弁護士介入や裁判をしたがる武闘派。

また、被害者側の問題として、多忙を極める方のため、半年間で弊所の目標とする通院回数を積み上げることができなかった。

【立証ポイント】

治療費の支払いが非常に厳しい担当者であるが、本件に限っては打切りを忘れていたのか?・・何も連絡がなかったため、しれっと9ヶ月通院し、打切りの連絡がある前に症状固定とした。

主治医の後遺障害診断書が適当な仕上がりだったため、3回修正の末、再作成となった。また、保険会社が取得していた物損資料では事故車両の損傷具合が分かりにくかったため、ディーラーに資料を取り寄せ、衝撃・症状の補強をし、MRI画像の打出し資料添付も加え、万全の体制で後遺障害申請を実施した。

続きを読む »

諸々の費用で保険会社と争ってきましたが、その最終的な目的は、ご自身の損害に似合った金銭賠償を確保することに異存はないはずです。最終的に「なんぼもらったか」ですね。 もし、半年以上治療して、症状が残っているのであれば、治療費の延長でぐずぐず交渉せずに、さっさと症状固定し、後遺障害申請すべきです。症状固定とは、一定期間の治療の結果、症状が劇的に良くならない、悪くもならない安定した状態で、一旦、治療の中止とすることです。これは、本当に治療をやめることではなく、もちろん自費での通院継続は自由です。ただし、保険会社に治療費を負担させる事故治療は中止するという意味で、賠償上の区切りとされています。 後遺障害保険金・賠償金は、大きく分けて、後遺症による慰謝料(精神的損害)と、後遺症による逸失利益(将来失われるであろう利益)の二つです。 (1)後遺障害・慰謝料

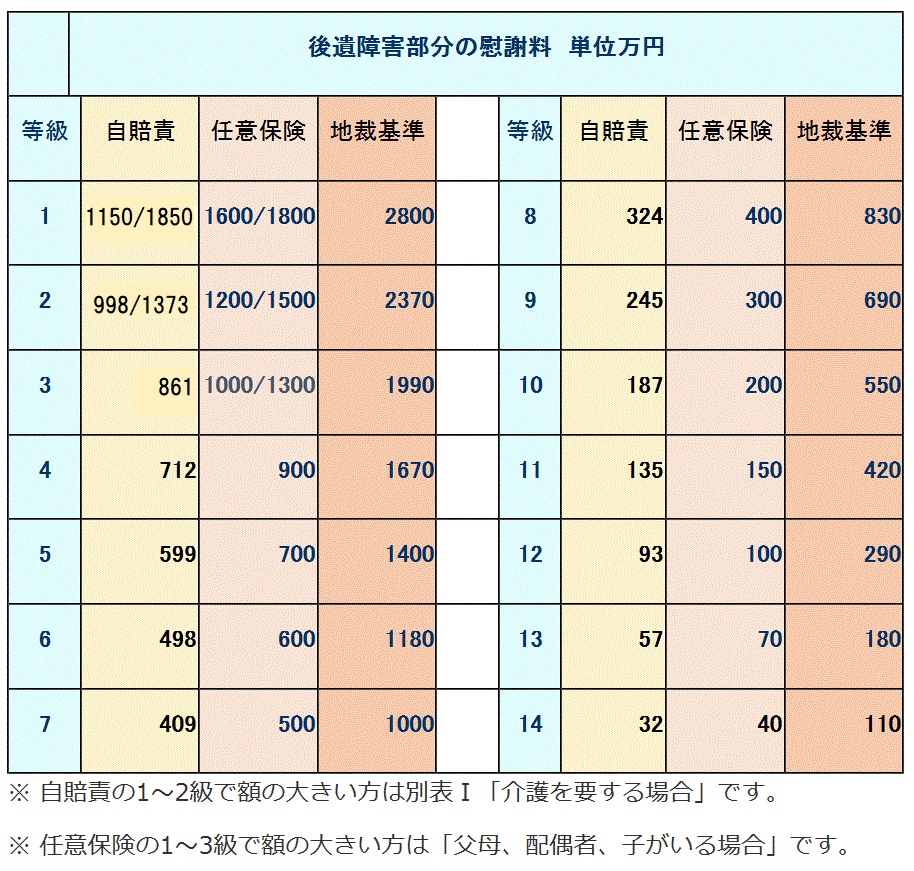

表を見て頂いた方が早いです。

このように、一番軽い後遺障害14級であっても、自賠責保険の基準で32万円、任意保険では32~40万円、弁護士に依頼して交渉すれば、最高110万円まで伸びる可能性があります。

骨折があれば、治療結果にもよりますが、12級以上も望めます。その慰謝料、なんと290万円です。 (2)後遺障害・逸失利益 事故前年の年収 × 等級に応じた喪失率 ...

昨日の実績投稿の解説に付随して、保険会社が定める治療期間について、意見を加えたいと思います。

交通事故で被害者となりました。診断名は頚椎捻挫、いわゆる、むち打ちの類です。相手の保険会社は治療費を病院に直接払ってくれます。これを「一括払い」と呼んでいます。被害者さんは治療費の立替なく、安心して通院できます。そして、2か月を超えた頃、「症状はいかがですか?」⇒「そろそろ、治療は終わりませんか?」⇒「弊社としては3か月をもって治療費の対応を終わりたいと思います」・・このように、3か月の治療費打ち切りを徐々に切り出してきます。

一方、被害者さんがそれまでに治れば、何ら問題はありません。しかし、中には神経症状がしつこく残り、理学療法を継続したい方もおります。そこで、「ふざけるな!治っていないのに打ち切りとは何事だ!」とケンカになります。治るまで治療費を払わせることは、被害者の当然の権利だと思っているのです。しかし、それは当然の権利ではありません。保険会社にしてみれば、便宜上、一括払いをしているに過ぎません。これは、裁判できっちり白黒ついています。保険会社は独自の判断で、いつ治療費を打ち切ってもなんら罪はないのです。

もちろん、治療費支払いの継続を巡って争うことはできます。しかし、勝ち負け定かではなく、半年以上かかるかであろう裁判へ・・現実的ではありません(現実にやる被害者さんもおりますが)。その間、決着がつくまで、当然に治療費は自腹です。ここで、被害者さん達は、「100日後に死ぬワニ」ならぬ、「90日後に打ち切られる被害者」となります。

交通事故の解決において、”多くの場面”で弁護士の活躍は欠かせません。しかし、”すべての場面”ではありません。必ずしも賠償交渉が必要ではないケースも存在します。

本例の場合も、受傷初期の段階で賠償金を十分に勝ち取れるか否か、法律の専門家である弁護士ですら判断するのは難しく、受任はある意味ギャンブルとなります。仮に弁護士費用特約があったら、受任はしてくれますが、恐らく「等級が取れるまで」待っているだけで、それまでは、女性事務員が電話対応のみ、ほとんど放置は目に見えています。

これは、「細かいことは自分でやって下さい」「弁護士の仕事は賠償交渉だけ」と考える法律事務所が多いからです。しかし、自分ですいすい諸事務を進めていける被害者さんばかりではありません。こうして、多くの被害者さんは難渋の日々を送ることになるのです。

弁護士以外の活躍が望まれる場面、本例はその典型だと思います。

私達に任せて!

私達に任せて!

11級7号:胸椎圧迫骨折(40代男性・神奈川県)

【事案】

原付バイクで走行中、交差点で左折の際に転倒し、さらに後続車にひかれて受傷した。顔面や肋骨を骨折、第11胸椎を圧迫骨折した。

交通事故の示談交渉、そのおよそ80%は保険会社同士、あるいは一方が保険会社の交渉になります。

交渉事は何かとストレスがあるものです。損害を回復しなければならない被害者さんは大変です。どう考えても、請求する側が不利だと思います。

その交渉ですが、加害者が無保険である場合はさらに大変です。この無保険とは、任意保険未加入を意味します。自賠責保険の未加入はそれなりにレアケースですので、ここでは除外して話を進めます。通常、任意保険の担当者が当事者に代わって交渉します。当事者同士では感情的になりやすく、また、知識も不十分ですから、話し合いが難航します。ですので、保険会社を介する交渉がベターです。 本日のテーマは、保険会社を介さない交渉、前述の通り、相手に任意保険がないケースです。すると、たまに当事者に代わって謎の人物がしゃしゃり出てきます。その人物が法律関係者であれば、一定の信頼はあります。代理権限のある弁護士はそれこそが仕事です。それ以外では、保険代理店さんもよく登場します。保険知識がありますから、保険の限度内での解決ではスムーズに話が進むと思います。しかし、そのような名刺を出してもおかしくない職業の方達ばかりではありません。

謎の人物の介入・・当事者の親兄弟・家族内なら変に思いませんが、どうも違います。当事者の職場関係者、もしくは親戚を名乗ります。よく、「○○の叔父です」と自己紹介してきます。この謎の叔父さんを、私達は「変なおじさん」と呼んでいます。

志村けんさんの「変なおじさん」は、変質者の「変」と解しています。交通事故における変なおじさんとは、どのような権限で介入してくるのか不明だから、「変な立場のおじさん」と言うべきでしょうか。昭和の頃は、ベンツで乗り付け、素人っぽくないダークスーツにサングラス、ローレックスなど腕に巻いた風体が多く、何故か交渉中はたばこをプカプカよく吸います。変を通り越して「怖いおじさん」でした。現在は民事介入に関する法律が厳しくなったので、このような怖いおじさんを見なくなりました。ほぼ絶滅種と言ってよいでしょう。

かつて、交通事故介入を職業としている人達は「示談屋」さんと呼ばれました。もちろん、金品を報酬としていたら、弁護士法72条違反、いわゆる非弁行為ですから処罰の対象です。それでも、もめ事はしのぎ(お金)になりますので、しつこく活動していたものです。しかし、平成、令和と時代が巡り、絶滅種と思いきや、スマートに進化した新種がわずかに生き残っていました。普通っぽく、怖い風体は避けています。物腰も脅し調ではありません。なかなかに知識もあり、よく勉強しています。

それでも、何らかの目的をもって、まさかボランティアではないでしょうが、代理人の体で介入です。繰り返しますが、当事者から委任されていたとしても、有償であれば違法です。では、無償ならOKなのか?・・まさか、無償なわけないでしょう。このような輩は、叩けば半年も干したことがない布団のように、埃がバンバン出てくるものです。できれば、相手にしたくありません。 先日、生き残った絶滅危惧種を発見しました。対して、こちら側は弁護士費用特約を使わせて頂き、正規の資格者である弁護士を代理人にしました。法的に認められた代理人は今後の交渉において、権利不明の変なおじさんなど相手にしません。ここで、「だっふんだー」とは言いませんが、変なおじさんは役に立たず退場します。相手方は、このまま自分で交渉するか、改めて弁護士を雇うかの選択を迫られることになります。 現在、弁護士費用特約の普及から、交通事故で弁護士を雇いやすい環境にあります。ますます、変なおじさんは数を減らすと思います。

「ダメだと言うなら、それよりいい案を出しなさい」

テレビ番組の企画から拝借しているみたいですが、これは田中 角栄 元首相の有名な言葉で、様々な場面で引用されています。この言葉の肯定感、半端ないです。 昨日まで、”人身傷害への請求をちゃんとやらない”ことに批判を続けました。最終回の今日、「出しましょう、対案」を。

1、前提

まず、意識改革が必要かと思います。

① 弁護士は、人身傷害への請求代理を契約書に盛り込もう!昨日までの記事の通り、被害者自身に過失減額が予想される案件は、相手との賠償交渉だけでは完全解決にはなりません。最後までしっかり面倒を見て下さい。

結局、依頼者さんが自分で人身傷害を請求し、その金額に満足だったら、それはそれで良いと思います。依頼者さんに頼まれて、弁護士が交渉によって増額したら堂々と報酬を頂く。契約上、うたっておくことこそ代理人の責任を全うできます。

弁護士費用特約があっても、人身傷害への請求分は特約からでないことを契約者さまにご理解頂き、別途、保険金から報酬(10%、あるいは増額分の20%)を頂けばいいだけの話です。

② 行政書士こそ、人身傷害への請求業務を受任しよう!事故相手への「賠償請求行為」は、ほとんど法律事務で、代理行為になります。資格上、行政書士ができないことは言うまでもありません。しかし、「保険金請求行為」はいかがでしょう? 代理人として請求さえしなければ、多くの面で被害者さんの助力は可能です。

とくに、被害者さんが100%悪い事故など、相手は無関係ですから、賠償請求行為は生じません。自爆事故も当然そうです。ひき逃げで相手が不明の場合も、まず人身傷害への請求がセオリーです。この手の事案は弁護士先生がやるまでもなく、実際、ほぼ受任してくれません。

もちろん、後遺障害以上の重傷の場合に限定されるはずです。通院〇回の請求など、保険金請求書を提出するだけですから。重傷者こそ、後遺障害の等級で運命が左右されます。取りこぼしのないよう、後遺障害の立証に長けた者に任せることが必須です。秋葉事務所でも、年間数件の受任を頂いています。

問題は、お金を払ってまで任すほど、実力のある先生が少ないことでしょうか。そもそも、行政書士は「保険」業とは無関係、残念ながら専門外なのです。

2、知識とテクニック

約款の性質を知ること、とくに3分化した保険会社ごとの対策を熟知する必要があります。

保険会社の約款が違うことに加え、サービスセンターの方針や担当者の約款理解がまったく統一されていないことも知るべきです。

① 手っ取り早く、3つの対策続きを読む »

この問題、保険会社はどう考えているのでしょうか?

人身傷害保険に対して、裁判基準での支払いを要求された場合、まず一義的に「弊社の人身傷害基準で支払います」としています。それで済めば、良しですが・・

この数年、対保険会社(人身傷害の請求)で、様々なケースから感じる保険会側の感触は・・ レアケースなので、よくわからない その都度、センター内の合議で決めている 自社の約款を理解していない担当者さんなど、全然珍しくありません。被害者さん側の深刻度に比べ、実に肩の力が抜けた話です。

各社、支払い部門(サービスセンター)の人身傷害保険の担当者は、対人担当者が兼務しているケース、サブ的に人身傷害専門の担当者がいる場合に分かれているようです。担当者は年間100件も処理していますので、大変に忙しい事と思います(最近のテレワーク「おつ」です)。その中で、この問題はそれ程起きていないのかもしれません。 これでは、今日の記事は終わってしまいます。そこで、以前から数度に渡って聞いた、東京海上日動さんの代理店、及びセンター担当者の見解を披露します。 (Q)自身にも過失がある場合、相手への請求と人身傷害への請求、両方をしたいのですが、どのような計算になるのでしょうか? (A)この場合、過失分が差し引かれた相手(保険会社)からの賠償金と、過失分は引かれないが弊社基準の人身傷害保険金の、高い方を選択して下さい。 この選択にて、契約者さんへ理解を促しています。契約者さんも「そんなもんかなぁ」と、渋々納得です。稀に、「契約時の説明、『自分の過失分も100%でます』という保険ではなかったのでは?」と食い下がっても、代理店さんに説得されるようです。 物の道理から言って、正しくないと思います。それでも、センター職員も代理店さんも「正しい運用」と、まるで宗教的に信仰しているようです。 秋葉は、人身傷害保険の問題をテーマにした研修を、弁護士先生向け、代理店さん向け、合わせて16回も実施しました。弁護士先生の理解は当然として、一部の代理店からも、「確かに保険会社の運用はおかしい、今までも過失案件の顧客様と一緒に悶々としていました」との声を聞きました。しかし、残念ながら大多数は東京海上日動の回答・運用が幅を利かせているように思います。その点、もっと代理店さんが声を上げるべきではないかと思います。

声を上げづらいのであれば、少なくとも、秋葉に相談して欲しいと思います。この10年、交通事故に本気で取り組んでいる連携弁護士達と勉強を重ね、「相手と自分の保険会社、その双方から裁判基準で満額回収」をほとんどのケースで成功させています。

続きを読む »

続きを読む »

昨日に続き、近時の相談から最悪例を紹介します。

担当した弁護士先生、実は完全な悪意があったわけではないのかもしれません。実は、解決方法をよくわかっていなかっただけで・・。本音を聞いてみたいところです。

2、加害者は無保険!、弁護士に依頼したものの・・

歩行中、無保険の加害者にはねられ受傷、脚を骨折、後遺障害は12級でした。相手は信号無視でしたから、過失割合は当然に0:100でした。幸い、自宅の自動車に東京海上日動の人身傷害保険がついていました。治療費はこれで賄うことができました。また、弁護士費用特約の加入もありました。できるだけ、人身傷害保険で出るものを先に受け取りました。

最低限、人身傷害で賄われたとしても、何もしてくれない相手を許せるはずがありません。後遺障害の請求から弁護士費用特約を利用、ネットで「交通事故に強い」と宣伝する弁護士事務所に依頼しました。弁護士は、まず、相手の自賠責保険に被害者請求をかけてくれました(無保険は任意保険で、自賠責だけはありました)。自賠責保険の後遺障害保険金を先に確保です。続いて、支払い能力が定かではない加害者に訴訟提起しました。

最低限、人身傷害で賄われたとしても、何もしてくれない相手を許せるはずがありません。後遺障害の請求から弁護士費用特約を利用、ネットで「交通事故に強い」と宣伝する弁護士事務所に依頼しました。弁護士は、まず、相手の自賠責保険に被害者請求をかけてくれました(無保険は任意保険で、自賠責だけはありました)。自賠責保険の後遺障害保険金を先に確保です。続いて、支払い能力が定かではない加害者に訴訟提起しました。

裁判は相手の欠席もあり、公示送達(裁判所に審議内容を張り出し、欠席の相手から何も返答なければ審議を進めてしまう)で当然に勝訴、賠償金800万円の判決を取りました。

よくぞやってくれました! これから返す刀で人身傷害保険への請求だ! ・・と褒めたいところですが、ここからががっくり。

その弁護士さん、依頼者さんに判決文を渡して、「私どもの契約はここまです。人身傷害への請求はご自身で進めて下さい」と終了宣言。確かに契約書には、「加害者との交渉、訴訟まで」との記載です。 その後、依頼者さんは独力で人傷社へ判決文を提出、保険金請求をかけました。

その回答は・・・

東京海上日動 担当者:「すでにお支払いした治療費、休業損害、傷害慰謝料、相手からお受け取りの自賠責保険金224万を差し引くと、0円です。」

依頼者さん:「えっ、判決で800万円ですよ、その金額から既払い分を受け取ったとしても、400万円以上あるじゃないですか!(怒)」と反論しました。

東京海上日動 担当者:「約款上、裁判の判決額を尊重するのは、”先に人身傷害保険金を受け取った後に、相手から賠償金を受け取り、損害総額からオーバーした金額を返してもらう”、つまり求償の場合における規定です。 本件のように、相手に求償できない場合については、約款に規定がありません。したがって、弊社の人身傷害基準で計算します。その結果、既払い分でMAXとなり、追加支払い金額はありません。(あしからず)」

依頼者さん:「何で全額もらえないの? 何のこっちゃ全然わからん!」

続きを読む »